作 者 刘元春 简 介 上海财经大学校长、教授 刊 期 《财贸经济》2023年第2期 党的二十大报告指出,“未来五年是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期”。这个论断和相应的目标设定具有坚实的逻辑基础、理论基础和实践基础,是科学测算的产物。我们应当在各种理论和各种测算的基础上全面展现该论断的实证基础,以有利于深入领会党的二十大报告的精神。 党的二十大报告指出,“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。发展是党执政兴国的第一要务。没有坚实的物质技术基础,就不可能全面建成社会主义现代化强国。”按照“十四五”和中长期规划,我们要在2035年初步实现社会主义现代化,GDP总量和人均GDP要较2020年再翻一番,那么在2020—2035年的年均增速必须达到4.83%,但从目前的潜在GDP增速测算来看,我们简单按照目前资源禀赋、技术条件和制度体系来运行中国经济,难以在2035年实现GDP增速翻番的目标。因为即使按照乐观的模式,未来潜在增速也仅为4.26%(见表1)。因此,必须全面进行战略再提升和制度再改革,从根本上改变中国经济增长的动力源,通过全面强化科技、人才和创新的进步获得创新红利,通过第二次大改革获得改革红利,通过进一步对外开放和新发展格局的构建来赢得第二轮的开放红利,从而大幅度提升中国经济增长的全要素生产率(TFP)的贡献率。例如,按照中国人民大学宏观经济团队的测算,如果我们在未来一段时间对于要素市场中各种阻碍全国统一市场和要素自由流动的各种制度进行75%的改革,将使中国经济增速提高到5.08%,如果改革力度达到90%,则经济增速可以达到6.84%(见图1)。而这些改革不是简单在2020—2035年进行缓慢改革,而是要在未来2~5年全面展开,否则我们将失去大改革的窗口期,不仅不能在改革中扭转当前民营经济信心不足和市场主体动力不足等核心问题,反而在改革拖延中形成新的利益集团,假借改革阻碍中国经济新动能的出现。 表1 2020—2035年中国潜在增速测算 图1 通过要素市场改革所获得的改革红利水平 更为重要的是,过去三年在新冠疫情、俄乌事件以及全球滞涨等因素的冲击下,2020—2022年这三年中国的平均增速仅为4.5%,比“十四五”期间的潜在增长速度低1.1个百分点,比2035年GDP翻番所要求的2020—2025年所需要的5.5%~6%的增速要差1到1.5个百分点。这就要求我们必须在2023—2027年这五年要“实现质的有效提升和量的合理增长”。从目前测算来看,未来五年中国经济增速必须从当前低迷状态快速恢复到潜在增速的常态化水平,并在常态化水平的基础上全面提升TFP的贡献度,使TFP提升1个百分点,达到美国TFP的60%左右的水平。 2021年我国人均GDP为12551美元,而高收入国家门槛值在1.3万美元,我们距离高收入国家的门槛值只差500美元左右。只要稳定地比世界经济增长速度快零点几个百分点,就能够在2025—2027年跨越“中等收入陷阱”。据中国人民大学宏观经济团队预测,中国人均GDP将在2025年达到14400美元左右(见图2),在2027年达到15700美元。预计高收入国家人均GDP门槛值每年大约增加200美金,到2025年,高收入国家门槛值将恰好在1.4万美元左右。因此,在2025—2027年,我们基本上能够稳定地跨越“中等收入陷阱”。虽然这种跨越是大概率事件,但是从近三年来看,目前我国经济的年均增速是4.5%,与我们原来预计的5.5%有很大差距。同时再考虑2022年人民币较美元平均贬值8.8%左右,我们较跨越高收入国家门槛值并没有缩小,反而有所扩大。根据宏观经济论坛(CMF)对于未来几年两种路径的测算,如果出现低增速路径,中国经济在2027年将难以跨越“中等收入陷阱”。 图2 两种情形下的中国人均GDP增长路径 从经济学的角度来说,发展经济学之所以高度重视“中等收入陷阱”,是因为“中等收入陷阱”的跨越意味着一个国家经济制度更为成熟、经济运行体系更为稳定、经济增长动能更为常态化。高水平经济体系的运转就不会出现过大的波动和起伏。相反,如果没有跨越“中等收入陷阱”,经济发展与社会发展、政治发展之间就无法形成良性互动关系,就会出现拉美现象,在动能波动中出现兴衰的交替。未来五年,我国的增长动能和增长速度能否在全球陷入滞胀的新阶段走出亮丽的增长路径,对整个中华民族是一个很大的考验。这需要我们不仅在经济领域进行大改革,同时在社会领域和政治领域进行同步的调整,为中国经济增长奇迹的全面延续和再上新台阶创造坚实的社会和政治基础。 2015年中国的GDP达到美国GDP的60%,中美大国冲突全面拉开帷幕。2019年我国GDP达到美国GDP的66.8%,2020年达到70%,2021年创历史新高达到76.1%。2015—2019年,中国占美国GDP比重平均每年提升1.7个百分点,2019—2021年平均每年提升4.6个百分点,是一个加速赶超的过程。2022年前三季度,中国占美国GDP的比重回落了近9个百分点,仅为68.3%。其中重要的原因在于,我国的增长速度从2021年的8.4%回落到2022年的3.0%左右。美国2022年的实际增长速度在2%左右,名义增长速度达到9.0%左右;而中国实际增长速度为3.0%左右,名义增长速度在5.5%左右。因此,2022年美国名义GDP增速超过中国3个百分点,再加上截至目前人民币贬值了8.8%左右,导致中国占美国GDP的比重回落。未来,中美之间的博弈不会是一马平川,中美GDP的总量也不是简单的直线上升,而是会有曲折的。预计2023年中国GDP增长速度会达到5.5%左右,而美国GDP增长速度在0.7%~0.8%的水平。按照这样一种预测,不考虑汇率因素,2023年中国占美国GDP比重会回升到73%以上。 图3 中美GDP之比及其未来可能的路径 在大国博弈中,新兴崛起大国占守成大国GDP之比在60%和85%是两条分界线,是守成大国全面阻击新兴大国的关键点。一旦新兴崛起大国的GDP超过守成大国的85%以上,就意味着从不对称的博弈转换成对称博弈,迫使守成大国必须全面改变传统的单边霸凌模式,向共存模式转变。这个阶段也是新兴大国和守成大国擦枪走火的高发期,危险重重。因此,2022—2027年这五年,中国占美国GDP比重从70%左右上升到85%左右的阶段,也是冲突高发的核心阶段。如果在这几年我们能够扛住美国的各种打压,就会在2027年、2028年前后全面迫使美国调整战略。2022年10月公布的《2022年美国国防战略》以及美国智库对于中美经济形势的评估中提到,按现行汇价测算,中国GDP总量可能在2028—2033年超越美国。因此,未来十年是中美博弈的关键期,既是美国遏制中国的窗口期,更是中国突破美国战略遏制和围堵的关键期。如何驾驭中国经济,实现质与量相统一的发展,在2023—2027年显得尤为重要。2023年中国经济全面复苏更是关键中的关键。 国家在2002年就提出了新型工业化道路,2009年国务院就召开了三次新兴战略性产业座谈会,2012年出台了《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》。因此,中国在一些关键技术和核心技术等方面的布局,并非从中兴事件、华为事件后才开始的,而是从21世纪以来就开始了。这20年间,中国已经完成了一个技术进步和技术赶超的周期。未来几年,将是我们的技术在科学理论、工艺技术、产业转化和市场盈利是否具有可行性的检验期,也是我们在接近700项“卡脖子”问题逐步突破的关键期。其中值得注意的是,美国政府在各大法案的指导下,在过去五年内已经初步完成了产业链、供应链的安全布局,对我国开始进行系统性合围和遏制。这将对我国关键技术和核心技术的及时突围提出了更为紧迫的要求,国内大循环在一些极端状况下是否还能够高效运转将更加急迫地依赖于我们在“卡脖子”问题的突围。 当前中国构建了以国家实验室为主体的科技自立自强国家研发体系和以大市场孕育大创新、以企业为主体的市场型研发体系。按照技术创新理论中的“李约瑟之谜”所揭示的,政府主导难以形成有效的大创新。中国目前构建的科技自立自强的政府创新体系是否可以在未来五年在基础研究、核心工艺和核心零部件取得突破性进展,将挑战李约瑟当年对于中国科技创新的认识所谓“李约瑟之谜”是指中国古代曾经拥有很好的技术基础,但为什么现代产业和技术革命没有在中国发生,李约瑟自己认为中国科学技术难以得到发展,核心原因还是政府管制过多,由此导致中国缺乏科学技术发展的竞争环境和创新精神。——政府将在技术赶超和基础研发上取得卓越成就,并与市场轨相互配合,全面突破欧美对中国技术的封锁。如果我们在未来五年没有明显的突破,也就难以铸就长板与美国展开有效的谈判,欧美对于中国产业链、价值链、创新链的围堵就可能宣告成功。 所谓“鲍莫尔成本病”,是指生产效率相对落后的部门往往存在需求刚性,一个国家生产率较高部门的快速发展反而引起效率低下部门的工资和部门收入占比快速上升,导致整个社会的生产效率和增速下降,导致生产效率较高的部门反而进口大幅度增加,生产效率较低的部门泡沫性发展,进而引起产业畸形发展,特别是出现服务部门、非贸易部门的快速发展,而很多实体经济出现空心化。在我国当前就面临制造业生产效率快速提升的同时,包括房地产、金融业以及部分服务业等生产效率低下的部门出现收入占比快速提升的现象,进一步导致制造业占GDP的比重快速下降,而房地产与金融业的GDP占比快速提升。例如房地产占GDP比重从2004年的3.63%上升到近10年的7.6%左右,金融业的占比从2004年的3.87%上升到近年来的7%左右,而制造业则从2006年32.45%的最高点下降到2020年的26.29%,下降幅度超过了6个百分点(见图4)。这种过快下降可能预示着中国很可能陷入“鲍莫尔成本病”困境之中。 图4 我国三大产业结构变化 党的十八大以来,国家采取了控制房地产和金融服务业泡沫发展的战略举措,要求经济必须服务和回归实体经济,特别是做大做强做优制造业。但从目前的状态来看,还没有收到明显的成效。这也决定了未来五年我们是以实体经济发展,以高端制造业发展为核心的关键期,突破“鲍莫尔成本病”的关键时期。同时,随着GDP不断扩大,财富不断积累,非贸易品和一些传统服务业的成本就会上升,面临“荷兰病”的威胁。大量的劳动力和一些资源向服务业等劳动效率更低下的部门集聚,从而导致生产效率下降,也导致非贸易品的快速提升和贸易品产业的空心化、泡沫化现象。这个时期,往往是“鲍莫尔成本病”与“荷兰病”交替出现的关键期,如何通过制定战略来进行突破就显得至关重要。 发展的关键是进行持续的改革,尤其是要突破渐进式改革的瓶颈期。渐进式改革最大的问题是,在渐进过程中容易形成跨体制、跨模式间的套利行为。这种套利行为往往会导致新的利益集团的形成,从而阻碍改革。这些利益集团会进行假改革,并且利用自己的权利和资源使一些改革计划空转,使改革无法落地。 过去出台了很多改革方案,国家战略制定得也很好,但是一些关键性的改革总是无法落地,比如围绕房地产、土地、财税体系和新兴激励体系的改革。目前很多人认为我们的政府出现了“塔西佗陷阱”,出现了公信力的问题。如果想让市场主体相信我们要真改革,就一定要在一些“牛鼻子”问题上动手,出台一些能够打破阻碍改革的利益集团的措施。大国崛起首先是要建立适应新形势的、新的激励相容体系,而这个体系的构建也是要以全面深入改革为前提的。 党的二十大报告对于构建高质量发展战略的第一个核心举措就是“构建高水平社会主义市场经济体制”,其中对8个领域的改革进行了谋划,第5个举措就是“推进高水平对外开放”,从制度型开放等方面进行布局。这些战略举措在未来几年是刻不容缓的,如果丧失这个窗口期,我们将难以利用疫情冲击带来的大破大立的改革机遇,难以利用房地产行业深度调整的机会进行利益结构的调整,难以在过去十年党的自我革命取得的优异成绩之上加速进行治理体系和治理能力的现代化。现代拉美经济史表明,在突破“中等收入陷阱”的关键期往往也是大改革的关键期,如果能够成功进行结构的优化,成功建立新的激励相容体系,我们就能够摆脱“中等收入陷阱”国家出现的改革停滞、改革空转和治乱循环的困境。 此外,要集众智来形成真正的战略,处理好国内与国际、国有与民营、地方与政府、实体与虚拟之间的几大战略关系。这恰恰也需要我们在一些关键领域进行改革。能否使潜在增长速度提升2~3个百分点,使TFP贡献程度达到美国60%~80%的水平,取决于我们在这些关键领域的改革。未来,我们不仅仅面临外部的各种挑战,更大的挑战是来自内部利益结构重构,来自智慧的重新凝练,来自我们对于一些系统性风险的化解。因此,未来五年是我们要把握的关键五年。 综合上述这几个方面,我们会清晰地看到,未来五年是中国经济全面跨越式发展、突破欧美打压、实现科技创新和全面推进关键改革的关键期,是一系列节点性问题爆发和得到有效解决的窗口期,要实现社会主义现代化、顺利完成中华民族伟大复兴,就必须全面突破各种硬约束,解决面临的一系列节点问题。

版权所有:北京五十人论坛顾问有限公司

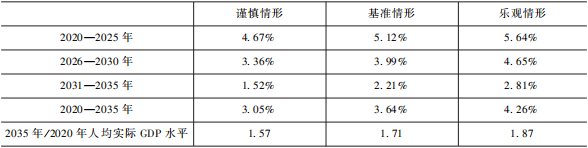

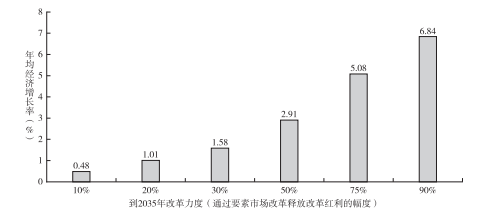

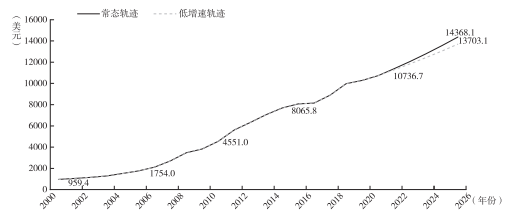

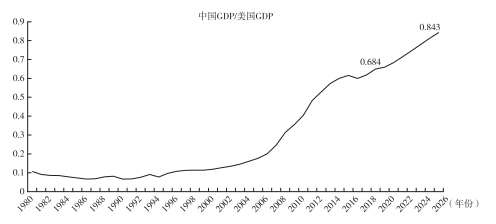

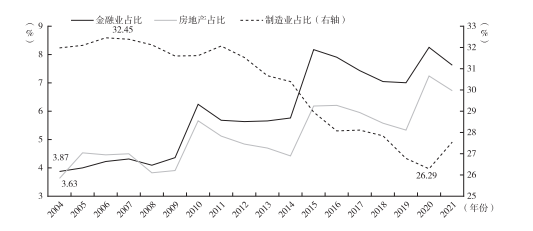

版权所有:北京五十人论坛顾问有限公司