近来关于税率轻重的问题,又吸引了公众的眼球。李炜光教授的比喻“死亡税率”似乎成了焦点。李教授的意思是说,税率太高,企业难以忍受。而国家税务总局的李万甫先生很快就发文反驳说,“死亡税率”严重误导了公众,因为中国的宏观税负比很多国家都要低。关于数据的准确性稍后再说。我认为是否“死亡税率”的争论有偏离主题之嫌。因为真的要让企业死亡的税率已经是极端情形了。一个商品垄断定价,即使大家都买得起(如现今中国的成品油),也仍然是垄断价格。更准确的问题应该是,政府应该征多少税?中国政府是否征过了头?

我们知道,政府征税的经济合理性是它提供公共物品。这些公共物品能使私人物品的生产更为有效,也能更公正和快捷地解决社会中的纠纷。政府征多少税取决于公共物品的最佳规模是多大。理想状态是以支定收,即最佳规模的公共物品需要多少资金,就征多少税。而不是相反,要以收定支,即征多少税,花多少钱。在我国很多政府官员的头脑中,基本上就是这样想的。当然关于征税也有一个最佳税率的概念,即所谓拉弗曲线所表达的,在这个税率下,财政收入达到最大。而最佳税率并不是最高税率,因为税率过高,社会总产出将会下降,税收也会下降。应注意的是,最佳公共物品规模与最佳税率所征之税不一定重合,当最佳税率所征之税高于最佳公共物品规模所需资金时,可以调低税率。

公共物品在实质上与其它的商品无异,只是由于缺少排他性,不能通过市场买卖的方式由企业提供,才出现政府,用强制征税的方式筹集资金。但这不妨碍我们把公共物品当一般商品看待。这时,宏观税率就是公共物品的“价格”。与一般商品另一个不同之处,就是公共物品的供给是垄断的,所以如果没有有效的约束机制,宏观税率这一价格就会趋向于垄断价格。我们怎么判断是垄断价格呢?一般而言,只要有垄断行为,就可以判断有垄断价格。但这种方法在现在不能用,因为有垄断行为的一方很强势,它会断然否定。所以我们要用数据来说话。一种方法是横向比较,即国与国比较;一种是纵向比较,即一国之内的宏观税率是否随着时间发生了显著变化。

公共物品在实质上与其它的商品无异,只是由于缺少排他性,不能通过市场买卖的方式由企业提供,才出现政府,用强制征税的方式筹集资金。但这不妨碍我们把公共物品当一般商品看待。这时,宏观税率就是公共物品的“价格”。与一般商品另一个不同之处,就是公共物品的供给是垄断的,所以如果没有有效的约束机制,宏观税率这一价格就会趋向于垄断价格。我们怎么判断是垄断价格呢?一般而言,只要有垄断行为,就可以判断有垄断价格。但这种方法在现在不能用,因为有垄断行为的一方很强势,它会断然否定。所以我们要用数据来说话。一种方法是横向比较,即国与国比较;一种是纵向比较,即一国之内的宏观税率是否随着时间发生了显著变化。

我们先进行横向对比。但在比较之前,首先要对我国的财政收入项目进行梳理。李万甫先生说,按宽口径中国的宏观税率约近30%(2012~2015年),而冯兴元教授的财政宽口径则约38.5%(2015)。我想两人估算的区别大概是,冯教授在一般公共财政收入和社会保险收入之外,还加上了政府性基金和国有企业利润。这两部分占2015年GDP的9.7%。政府性基金显然是政府财政收入的一部分非税收入,这也为财政部官方所承认。而国有企业利润也是一种非税收入,算作财政收入是各国的财政通例。也许李万甫先生只是在谈狭义税收。

仔细思考,冯教授的意见有道理。国有企业是用国有公共资金投资而成。这部分投资在当年一定被视为财政支出。然而如果这部分财政支出不是直接用于公共物品的增加,则要视为为未来的回报而进行的投资。而这“未来的回报”不是用于公共物品就没有意义了。所以国有企业的利润一定要被视作财政收入。冯教授认为,不能仅把国有企业上交财政的部分视为财政收入,因为没上交的部分可直接视为财政支出。这是有道理的。国企利润没上交财政的部分只能有两种用途,一种就是利润再投资,这可被视为财政的支出;一种用于冗余的国企员工过多的奖金,虽然这是错误的,但相当于运营国企的成本增加,仍是由财政支出的。

与冯教授直接将国有企业利润作为财政收入有所不同的地方在于,我们在研究中发现,国有企业的账面利润并不真实。一方面,少交的地租、优惠利率的利差、减免的资源租和财政补贴会使账面利润偏大;另一方面,低效率、冗员和高收入带来的成本增加又会减少账面利润;它不能完全反应国有企业占有的国有资源的价值。将应付未付成本和补贴扣除,2013年国有工业企业的净资产收益率为负的3.8%。所以,我们采取另外一个算法,即机会收益的算法。根据李杨的《中国国家资产负责表2015》(中国社会科学出版社,2015,表3.1),2013年我国国有企业(金融类和非金融类)的净资产额约为52万亿元,其中似乎还不包括国企占有的国有土地的价值。如果国有企业的净资产收益率为10%(同期非国有企业净资产收益率为15.6%,据《中国统计年鉴2014》),则国企利润应为5.2万亿。

考虑到数据的可得性、一致性和比较的通用性,我们用2013年的数据计算一下我国的宏观税率。根据《中国国家统计年鉴》和财政部的数据,2013年,我国的GDP为590422亿元,一般公共财政收入为129210亿元,政府性基金收入为52269亿元,社会保险基金收入35994亿元,加上国企资产资源应得利润5.2万亿元,宏观税率应是45.6%。

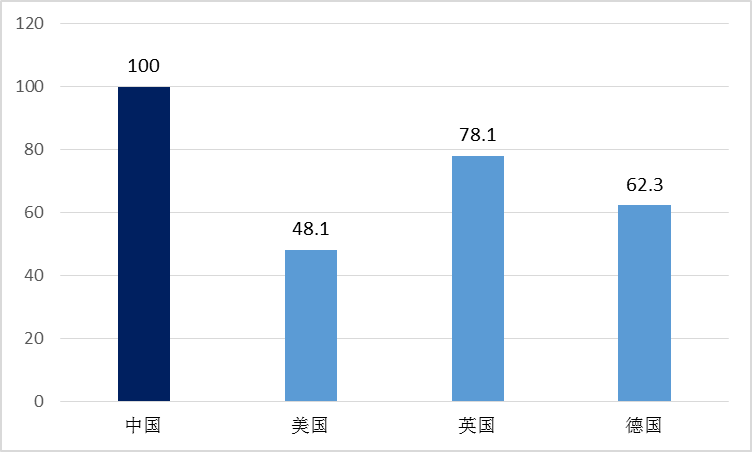

在与其它国家的宏观税率进行比较之前,我们要对比较国家的税制和财政支出结构做一番了解,以相应的数据口径与不同的国家进行比较。比如在欧洲,财政支出中有很大一部分是医疗和教育。有些国家,包括大学教育在内的教育是完全免费的(即由政府财政支付的),如德国;有些国家医疗也是完全免费的,如英国。而在我国,虽然有九年义务教育,但在九年之后就不是免费教育了;虽然有社会医疗保险制度,但根据我们的研究,全国居民的平均医疗费用自付率仍为54.4%。我们就要把这一部分对应的财政支出或收入进行调整,以获得真实比较。根据世界银行的数据(2013),英国的财政收入占GDP的比率,2013年为35.6%;德国则是28.4%;都明显低于我国的45.6%。如果进行上述的财政支出口径调整,差距就更大。鉴于本文篇幅,由于上述数据已经能说明问题,我把这项更细的工作放到以后的研究中去。

而美国,情况有所不同。医疗保险基本是商业保险,虽然政府财政也有部分支出,但不占主要部分。养老保险也有约一半为商业保险或自我保险。所以在比较时,我们可以粗略地把我国社会保险基金收入部分(6.1%)去除,则宏观税率约为39.5%。而世界银行数据中,美国的财政收入占GDP的比重为19%。也是差距巨大。综合这两种情况,我们以中国的宏观税率为100%,则可得出英国,德国和美国的同一比率相对于中国的百分比。见下图。

图2 某国宏观税率/中国宏观税率(%)

所以,李炜光教授主持的课题对微观调查所反映的情况与宏观税率的估计是一致的,而李万甫先生的数据则失之粗略。

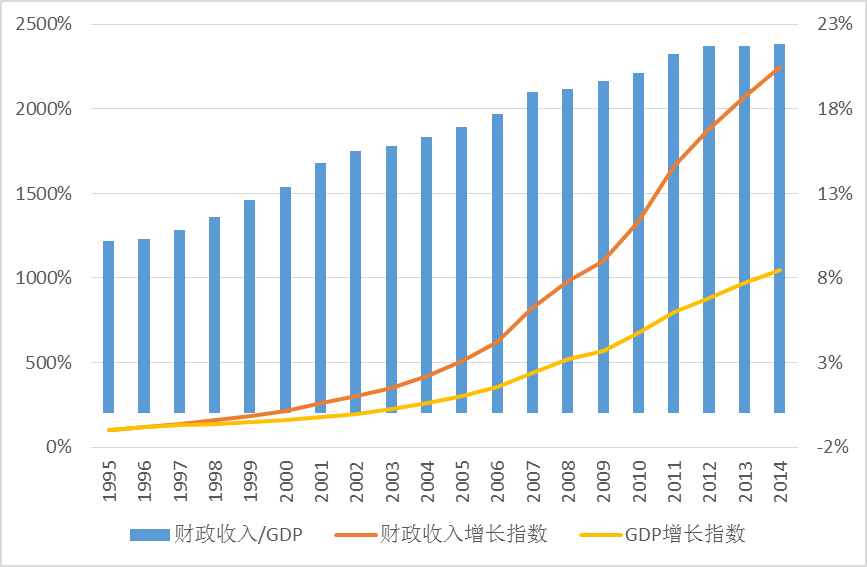

再看纵向比较。下图是自1995年以来我国一般公共财政收入增长和GDP增长的比较。

图3 中国财政收入和GDP增长指数及财政收入/GDP

数据来源:国家统计局网站。

我们以1995年的GDP、财政收入和财政支出为100%,在此之后,财政收入和支出的增长很明显地快于GDP的增长。到2014年,财政收入和支出约为1995年的22倍,平均每年增长18%;而GDP约为1995年的10.5倍,平均每年增长13%。因而,一般公共财政收支占GDP的比重是显著增加的,从1995年的10%增加到2014年22%(右侧坐标轴的刻度),增加了12个百分点。我们现在暂时没有历年的全口径的财政收支,但假定其它部分不变,这一变化也是很显著的。我们在前面说过,宏观税率就是一国公共物品的价格,如果按一般公共财政收入计算,这一价格上涨了120%;即使按大口径的45.6%计算(减去12%再除12%),公共物品的价格也上涨了35.7%。

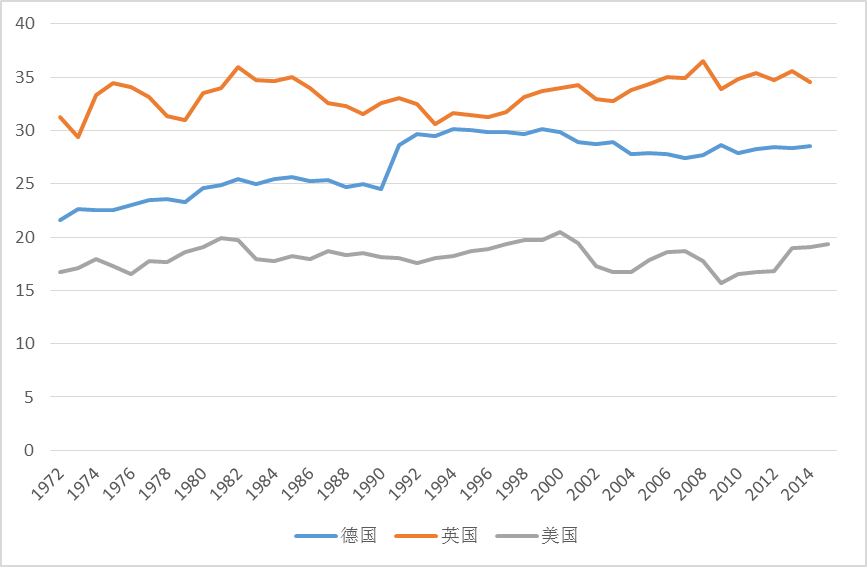

实际上,公共物品的最佳规模应该是一个稳定的数字,并且公共物品的供给也有规模经济性,因而随着经济增长,公共物品的“价格”应该是稳中有降。看一下其它国家,如前面提到的德国、英国和美国。下图是世界银行数据中的这三国财政收入占GDP的比重,从1972年到2014年。在这四十多年中,基本上是保持着一个水平的趋势。只有德国在二十世纪九十年代初有比较明显的增加(约5%),这可以被理解为是两德统一带来的后果;但此之后,财政收入占GDP的比重还是略有下降。

图4 财政收入占GDP的比重(%)

数据来源:世界银行。

通过横向和纵向比较,我们不仅发现我国的税负非常重,还发现了一个更为重要的问题,这涉及到一个根本性的问题,即我国的制度能否避免出现“诺思悖论”。这个以诺思教授为名的悖论是说,人们创立国家是为了更好地提供公共物品,以达到社会繁荣,但国家一旦产生,就可能有了有别于社会的国家自己的利益,即追求财政收入的最大化,以致最后因攫取过多的份额而使整个社会衰落下去。我国的宏观税率在短短二十年的时间里就增加了12个百分点,公共物品价格上涨了35.7~120%,似入无人之境,已远远高于最佳税率。我们的问题是,我国的财政制度是否缺少一种约束政府追求财政收入(支出)最大化,从而不能把宏观税率稳定在最佳税率附近?

前面说过,公共物品的供给是垄断的,供给者倾向于按垄断价格供给。如果一国的公共治理制度能够约束供给者不把价格抬高到垄断价格水平,则可以使公共物品“价格”保持在一定水平上,但如果缺少这样的机制,则宏观税率趋向垄断价格则是无人可以阻挡的。在我国,恰恰是后面这种情况。第一个原因是,我国设立的大多数税种和税率没有经过严格的法律正当程序。下面是有人总结的我国部分税收及其法律依据。

表1 中国部分税种的法律依据

序号 | 税种 | 基本法律依据 | 基本税率 | 备注 |

1 | 增值税 | 《增值税暂行条例》(2009年1月1日正式施行) | 17% | 1994年1月1日施行,施行之前依据:《增值税条例(草案)》、《产品税条例(草案)》(1984年9月28日) |

2 | 消费税 | 《消费税暂行条例》(2009年1月1日正式施行) | 1994年1月1日施行 | |

3 | 营业税 | 《营业税暂行条例》(2009年1月1日正式施行) | 3%、5% | 1994年1月1日施行,施行之前依据:《营业税条例(草案)》(1984年9月18日) |

4 | 企业所得税 | 《企业所得税法》(2008年1月1日正式施行) | 25% | 施行之前依据:《外商投资企业和外国企业所得税法》(1991年4月9日)和《企业所得税暂行条例》(1993年12月13日) |

5 | 《个人所得税法》(2011年9月1日正式施行) | 3%至45% | 1980年9月10日施行,后经六次修改 | |

6 | 资源税 | 《资源税暂行条例》(2011年11月1日正式施行) | 按销售额收取 | 1994年1月1日施行,施行之前依据:《资源税条例(草案)》(1984年9月18日)、《盐税条例(草案)》(1984年9月18日) |

7 | 城市维护建设税 | 《城市维护建设税暂行条例》(1985年度施行) | 1%至7% | |

8 | 《房产税暂行条例》(1986年10月1日施行) | 1.2%、12% | ||

9 | 印花税 | 《印花税暂行条例》(1988年10月1日) | 万分之五 | |

10 | 城镇土地使用税 | 《城镇土地使用税暂行条例》(2007年1月1日正式施行) | 1988年11月1日施行 | |

11 | 土地增值税 | 《土地增值税暂行条例》(1994年1月1日) | 30%至60% | |

12 | 车船税 | 《车船税法》(2012年1月1日正式施行) | 按年收取 | 施行之前依据:《车船税暂行条例》(2006年12月29日) |

13 | 车辆购置税 | 《车辆购置税暂行条例》(2001年1月1日正式施行) | 10% | |

14 | 烟叶税 | 《烟叶税暂行条例》(2006年4月28日正式施行) | ||

15 | 耕地占用税 | 《耕地占用税暂行条例》(2008年1月1日正式施行) | 施行之前依据:《耕地占用税暂行条例》(1987年4月1日) | |

16 | 契税 | 《契税暂行条例》(1997年10月1日正式施行) | 3%至5% | 施行之前依据:《契税暂行条例》(1950年4月3日) |

17 | 进出口税收 | 《进出口关税条例》(2004年1月1日正式施行) | 施行之前依据:《进出口关税条例》(1992年3月18日) | |

18 | 有关规费 | 《征收教育费附加的暂行规定》(2005年10月1日施行)等 | 包括社会保险费、地方教育费附 |

资料来源:《华律网》(http://www.66law.cn/laws/83388.aspx)

我们发现,在我国征收的几十种税种中,只有三种税是有经过立法机关批准的相关法律依据的;它们是“企业所得税”,“个人所得税”和“车船税”,约占全部税收的29%(2015年),其它都是行政条例规定的。虽然立法机关主要由党政机关和行政部门的人组成,已是缺乏代表性,其批准的税种税率也是需要拷问的;但我们把这个问题暂且放在一边,看看由行政部门设立的税种和税率的问题。在这个问题上,行政部门的最主要特点,是它是花费税赋的。如果在设立税种和税率时,只有“花税人”,而没有纳税人,就相当于在市场中只有卖家在定价,结果无疑是倾向于征更多的税。我们注意到,大部分税种的法规和条例是从1994年以后不断增加的,尤其到了2000年以后,增加的速度又有提高;这与上面数据显现的财政收支的趋势是一样的。

尽管从表面上看,我国存在着人大审议和监督财政收支预算的制度,但我们在2009年进行关于地方财政支出的研究时发现,地方财政一直存在着“超收”现象,即财政决算收入超过预算收入;又存在“超支”现象,即支出又超过决算收入。这说明,人大审议通过的财政预算收入,一般都要被突破;而财政支出又一再突破决算收入;这说明突破人大设立的财政支出约束不会受到什么惩罚。可见人大审议制度基本没起什么作用。这篇报告的结论是,“地方财政支出存在问题的根源在于约束机制的不完善和缺位,具体体现在法律不完善、立法监督不到位、审计监督独立性不够、政府绩效评估制度不完善等方面。”(天则所与财科所,《地方财政支出的规模约束和结构优化的制度框架》,2009)也就是说,人大约束财政收入与支出的机制基本上形同虚设。没想到八年过去了,这个结论依然成立。

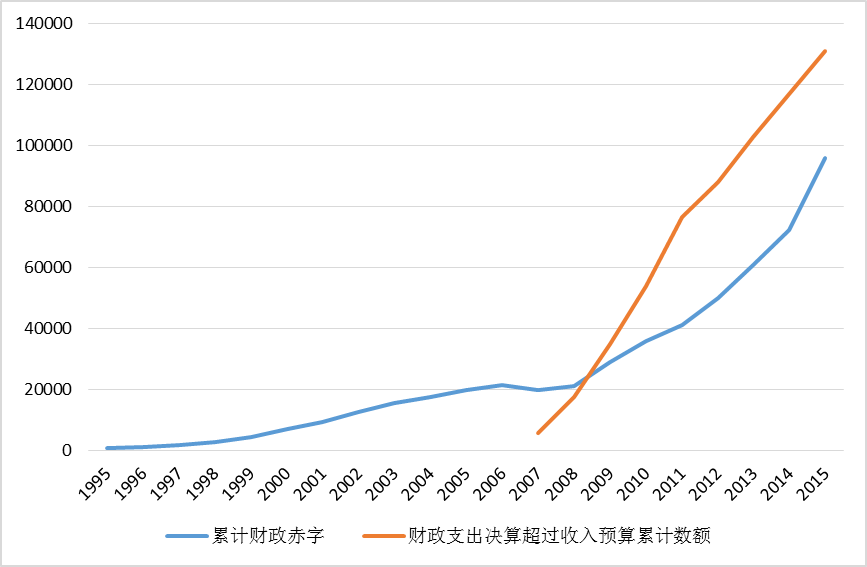

下表的前半部分,即从2000年到2006年的数据,是我们2009年报告中的数据,主要是地方政府财政超收情况;后半部分是我这次新加的,主要是从2007年到2015年的全国财政超收情况,以及支出超过收入的情况。数据来源是财政部网站。可以看到,自2000年起,除了2015年,几乎每年都有超收。至少从2008年,每年的财政支出都超过收入。经常达万亿以上。超收幅度与超支幅度相乘,得支出决算超过收入预算的幅度,多在两位数。见下表。从2000年到2015年,财政赤字累积达91505亿元。由此可知,财政收入的迅速增长,是以没有约束的财政支出的更快增长为动力的,也说明我国没有约束财政支出的有效机制。

表2 财政超收和支出大于收入的情况

年份 | 全国财政超收额(亿元) | 地方财政超收额(亿元) | 支出超过收入额(亿元) | 超收幅度 | 超支幅度 | 支出决算超出收入预算幅度 |

2000 | 374 | 6.2% | ||||

2001 | 873 | 12.6% | ||||

2002 | 542 | 6.8% | ||||

2003 | 682 | 7.4% | ||||

2004 | 1535 | 14.8% | ||||

2005 | 1090 | 7.7% | ||||

2006 | 1378 | 8.2% | ||||

2007 | 7271 | -1541 | 16.5% | -3.0% | 12.5% | |

2008 | 11405 | 354 | 19.5% | 2.1% | 22% | |

2009 | 7749 | 9500 | 11.7% | 11.4% | 24.4% | |

2010 | 9167 | 10000 | 11.2% | 8.1% | 20.2% | |

2011 | 14176 | 8500 | 15.8% | 5.2% | 21.8% | |

2012 | 3635 | 8000 | 3.2% | 7.4% | 10.8% | |

2013 | 2533 | 12000 | 2.0% | 8.5% | 10.7% | |

2014 | 837 | 13500 | 0.6% | 8.1% | 8.7% | |

2015 | -2031 | 16200 | -1.3% | 15.5% | 14% |

数据来源:天则所与财科所,《地方财政支出的规模约束和结构优化的制度框架》,2009;财政部网站。

人大作为代议机构的约束是基于“征税要经人民同意”的原则。除此之外,还有习惯法的原则。杰弗逊指出,对权力的限制,在普通法中是由源远流长的习俗来限制;在自然法中,则是由大众的赞成来限制(转引自斯托纳,《普通法与自由主义理论》,北京大学出版社,第296页)。在我国,“轻徭薄赋”是儒家提倡的政府财政传统。当孔子听说他的学生冉求帮助鲁国季康子增加百姓的税负以聚敛财富时,生气地说“非吾徒也。小子鸣鼓而攻之可也。”孟子说,征税“欲重之于尧舜之道者,大桀小桀也”,即如果税负重于最佳税率,就是像夏桀那样的暴君了。这个原则又被世代儒士们坚守着。汉代的盐铁之争和宋代的新旧党之争都是儒士们对轻徭薄赋原则的捍卫;朱熹作地方官时曾多次因荒年或税重奏请减免百姓之税负;张居正则多次直接阻止皇帝下令的不当财政支出。由于有政府上下共同遵守的传统原则,清代自康熙说“永不加赋”时的约5%的田赋,到清末仍保持在约2~4%的水平。

然而,反观我国行政部门,不仅远没有继承这个古老传统,也没有继承邓小平时代的低税传统。税务总局对李炜光教授的“死亡税率”之说的反驳,与其说是理性回应,不如说是本能的反应。时间之快,似乎来不及对李教授的研究作出审慎的思考。这个反应恰说明了我国财政体制的机制缺陷。本来,李教授的研究是一个在宏观制度和政策层面的研究,最有可能作出反应的,应是宏观经济政策管理层。按照我国法律,税务总局只是一个在既定税制下的收税行政机构,与税率高低没有关系。它的这种反应说明它对我国税制的扭曲看法,在它看来,这就是它的“地盘”。这恰与我国赋税制度的缺陷有关,即税负实际上由行政部门决定;税务总局自然认为,税率高低与它有关。

它的反应还说明,它及其它行政部门是高税率的受益者,它们的立场决定了它们的对“死亡税率”争论的态度既不代表国家,也不代表政府整体,只是代表本行政部门以及相关的官员。从国家角度看,当宏观税率超过最佳税率时,民众和企业生产和投资的积极性就会受到伤害,从长期看,就会导致对经济增长动力的削弱;45.6%的宏观税率显然是一个压抑全社会发展的税率;从政府整体角度看,只有税率稳定在最佳税率左右,才能保证社会产出的最大化,也才能从长期来看的保证财政的稳定最大收入。闭眼不看我国宏观税率已经远高于最佳税率的事实,坚称“宏观税负不高”,很可能误导我国的宏观决策和税收制度,使我国贻误进行战略性调整宏观税率的时机。

解决问题的前提是发现问题。然而当“死亡税率”一说刚一出现,税务总局就在官方媒体上连篇累牍的否认税率太高;国家发改委主任说所谓“死亡税率”只是个案,前财政部长则说李炜光依据的世界银行数据“没有意义”。他们的文章或采访在官方媒体上大量被刊登和转载。在一段时间内,百度搜索的前8页几乎都是税务总局单调反复的观点。其实无论说什么,他们都重复着同一句话,“税不重”。我们也发现他们也都具有着同一个身份,“花税人”,即高税率的受益者。李教授在接受记者采访时说,“我捅了马蜂窝,以后啥也不说了。”这说明在私下李教授有着我们想象不到的压力。李教授如此,以后其他研究者还敢说话吗?我们发现,我国目前没有一个制度化的批评机制,倒有一个制度化的压制批评机制。

几种可能约束财政收入最大化的趋势,避免“诺思悖论”的可能机制都纷纷失灵,我们还能看到高涨的公共物品“价格”不再上涨吗?凭什么?今天,问题被揭示出来时,已经到了危险的时刻。高税率加上其它错误政策,已经使我国经济在走下坡路。而当收入大饼变小时,行政部门最有可能首先注意自己的绝对收入不要变小,因而会以进一步牺牲民众和企业的利益而实际保证自己的利益。而这样一来,民众和企业就更没有动力生产和投资,经济还会进一步下滑。这就会带来恶性循环。我国改革开放以来经济发展的大好势头就有可能被这种没有约束的行政部门给瓦解掉。

图5 累计财政赤字和财政支出决算超过收入预算的累计数额 单位:亿元

数据来源:《中国财政年鉴2016》,中国财政杂志社,2016;财政部网站。

领导层已意识到了这个问题,去年七月召开的政治局会议提出了“要落实各项减税降费措施”。但现在看来,如果现有的制度不变,这是一个美好但达不到的目标。“花税人”利益集团会躲在现有制度缺陷后面强力抗拒政治局的良好愿望。因而,要想真正减税,就要变革制度。首先可由人大对所有非法定税负进行审查,取消不当税种,降低税率;其次要将人大审查和监督财政收支的约束变硬,凡是超出财政预算的行政首长一律免职。能否实现这样一个改革呢?我们发现早在2008年决策层就提出“将减税以支持经济增长”;2012年的决策层会议也曾提出“加大结构性减税政策力度”。但自2008年以来财政收入占GDP的比重还是上升了三个百分点。从上图看,累计财政赤字的增长更为迅速,财政支出决算超过收入预算累计数额的曲线更为陡峭。看来,只要没有建立对财政支出的制度约束,我们就并不乐观。

版权所有:北京五十人论坛顾问有限公司

版权所有:北京五十人论坛顾问有限公司