每场金融危机爆发之后,总会有人声称自己准确地预言了危机。可惜对于十年前爆发的那场次债危机,我无法说那样的话。当时我认为中国经济在2008年不会出现拐点,原因在于当时虽然大家意识到次债市场出了问题,但很多人认为其冲击相对有限。

前美联储主席伯南克在一次国会听证会上表示,美国次债市场的总规模为6000亿美金,相当于美国上市银行的资本金的0.5%。因此,即使次债市场的市值全部损失掉,也不至于触发系统性的危机。到2008年初之前,这一直是主流观点。当然,很早就看出问题的人也有,纽约大学的鲁比尼教授就是其中之一,但那个时候他是少数派。

过去10年来,我一直在思考我们当时的判断到底错在什么地方,今天我和大家分享一下我的思考。

宏观经济稳定不等于金融稳定

格林斯潘于1987年接任美联储主席,至2006年卸任,是迄今为止任期最长的联储主席。他的货币政策一个鲜明特点是持续减息,美国联邦基金利率从1981年的15.8%一路走低到2003年的3.4%。经济形势一片大好:经济增长强劲,通货膨胀稳定,还出现了一个独特的宏观经济现象——大缓和(Great Moderation),即宏观经济指标的波动性越来越小。当时曾有专家说,“宏观经济政策调控已经进入了一个成熟的黄金时代。”后来的故事大家已经都知道了:2007年就爆发了次债危机。

后来大家开始意识到,格林斯潘期间的美国,虽然宏观经济很稳定,金融市场却出了很大的问题。持续宽松的货币政策没有拉起消费者价格指数(CPI),却吹大了房地产泡沫,鼓励各种金融创新,埋下了危机的种子。2007年房价温和回调3%,立刻引发了排山倒海般的系统性危机。由此可见,宏观经济稳定并不一定带来金融稳定。

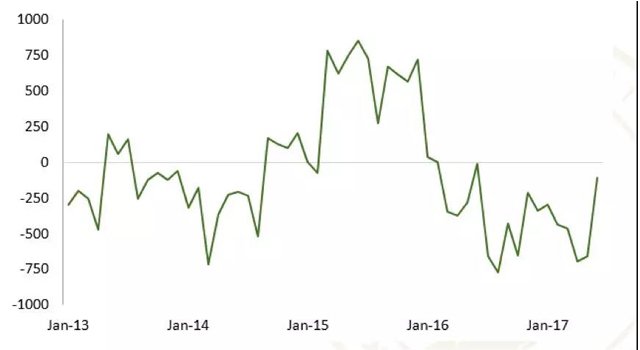

图1 我国系统性金融风险处于高位

图1 我国系统性金融风险处于高位

这一点教训也有助于我们理解今天中国发生的事情。2008年以后,我们采取强力的宏观刺激政策帮助经济恢复稳定。但系统性金融风险却一直在往上走,目前还处于高位。2017年,GDP增速出现了微弱的回升,但系统性金融风险还在提高。这表明,如果希望单纯地通过稳增长控制金融风险,不一定能够达到目的。搞不好,有些稳增长的措施反而可能不利于金融稳定。

不透明的交易有风险

金融交易的主要功能是资金的融通,最大的困难是信息不对称。无论是一笔金融交易还是一个金融产品,假如我们不能很好地理解其风险,风险在哪里、如何传导,这样的业务其实很危险。

美国次贷的风险在起点是很清楚的。所谓次贷,就是银行把按揭贷款发给传统意义上并不符合贷款资质要求的客户,简单说就是无职业、无收入、无资产的家庭。当时的大背景是美国政府鼓励家庭拥有住房。既然风险这么明显,银行为什么还要做?答案是资产证券化。银行可以一手发次贷,另一手将次贷证券化为次债出手,这样次贷就脱离了银行的资产负债表。

因此,即便银行完全了解其客户的资质,但在经过资产证券化之后,次债的投资者对风险的了解可能就变得不那么清晰。特别是在“大缓和”和流动性充裕的大环境里,资产市场的风险全面下调,评级机构又推波助澜,一些次债产品获得了AAA的评级,进一步掩盖了次债的风险性。

所以,金融交易有风险很正常,但如果风险在哪里看不清楚,那就很危险。看不清楚还要听任快速扩张,那就是自讨苦吃。当然,当时人们并不这么认为。这一个教训对我国今天的金融改革和发展也有重要借鉴,比如我们是否必须要大力发展衍生品市场、推进资产证券化甚至完全开放资本项目?也许是看清楚一项、放开一项的做法更加稳健。

金融监管不能守株待兔

“如果看不清楚就不要急着做”,并不意味着监管部门要扼杀一切金融创新。金融创新是常态,监管部门也应该与时俱进,主动学习并适应市场创新。也许一开始我们看不懂市场所做的一些金融创新,如果这种创新真的能够支持实体经济、支持普惠金融,那么它应该是有益的。

伯南克在他的回忆录中也提到了这个问题,次债危机之后,很多人抱怨金融创新走得太远了。那么危机的责任主要该由市场承担还是该由监管承担?伯南克认为监管部门还是应该承担更多的责任,我也这么认为。这是因为,如果是不好的金融创新,监管部门就应该明令禁止。如果是好的金融创新,就应该积极地扶持、规范。况且有一些创新不但实实在在地支持了实体经济,提高了金融效率。那么最好的做法应该是通过监管创新,改善金融监管的效率。

当然,还会有一种情形,即一开始很难判断金融创新到底好还是不好,那也可以在有限的范围内试验,比如数字金融领域的“监管沙盒”和“创新中心”等,就是很好的平衡创新与稳定的监管创新做法。

就我国的金融业而言,现在面对分业监管的框架与混业经营的事实之间的不匹配,造成了不少风险。那我们是不是应该回到过去分业监管的时代?回答可能是否定的,这既困难又低效。更好的做法是应该及时改革监管框架,适应交叉业务和混业经营的普遍事实。分业监管的框架的一个问题是很多新的业务没有得到监管覆盖,北京大学金融科技情绪指数一直在非常激烈地震荡,就跟缺乏好的监管规范有关。

图2 北京大学金融科技情绪指数

图2 北京大学金融科技情绪指数

以系统性的策略应对风险

为什么伯南克一开始对次债危机严重性的判断出现了严重的偏差,同时导致我和不少专家跟着看错?最重要的原因是以为次债市场的风险会留在次债市场。事实却远远不是这样。金融风险很容易传导,在一个领域出问题,会在另外的领域爆发出来。美国的次债危机演变成一场全球性的大危机,并不仅仅是因为次债的违约,而是因为次债的问题严重地波及所有其它衍生品市场,甚至影响到很多传统的商业银行、保险公司以及投资银行的资产负债表。可见,金融风险一旦爆发,用“头痛医头、脚痛医脚”的方法是没有效果的。

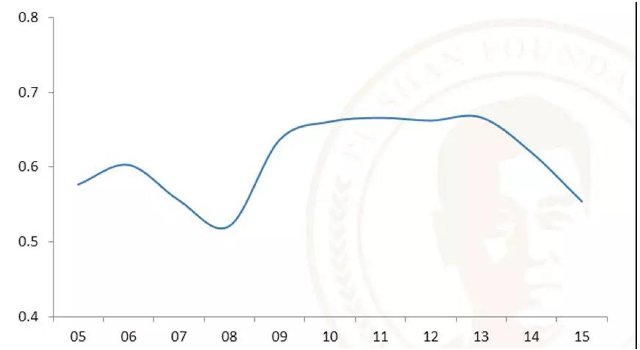

图3 中国金融监管有效性指数

图3 中国金融监管有效性指数

过去几年我国的金融监管的有效性一直在下降。导致有效性下降的因素可能很多,比如货币政策和国企改革。监管体系也有很多问题,比如分业监管的做法,使得不同领域之间的政策缺乏协调;比如机构监管的做法导致很多监管空白;缺乏穿透式的监管,监管部门和投资者往往不清楚资金去了哪里、风险来自何方;另外,监管部门同时肩负发展和监管的责任,有的时候两者之间自己打架。

灵活发挥政府的作用

政府应该在维持金融稳定中发挥什么作用?这是一个比较复杂的问题。在东亚危机时期,美国财政部和国际货币基金组织要求危机国家收紧财政政策、出清有问题的企业与金融机构,根治道德风险的问题。这些听起来非常合理,但对于一个已经发生了危机的经济而言,很可能会把经济推下悬崖。

后来美国发生了次债危机,美联储给摩根大通提供了大笔资金,让它并购贝尔斯登公司(Bear Stearns),美国财政部也直接注资大型金融机构。其目的当然是为了先稳住经济与市场。应该说,那个政策是有效的。但当时的财政部长鲍尔森一直被质疑的一个问题是,他为什么决定不救雷曼兄弟?值得探讨的是,假如美国政府救了雷曼兄弟,次债危机的轨迹是否会完全改变?换句话说,后来不断蔓延、放大的交易对手风险是否有可能得到有效的遏制?

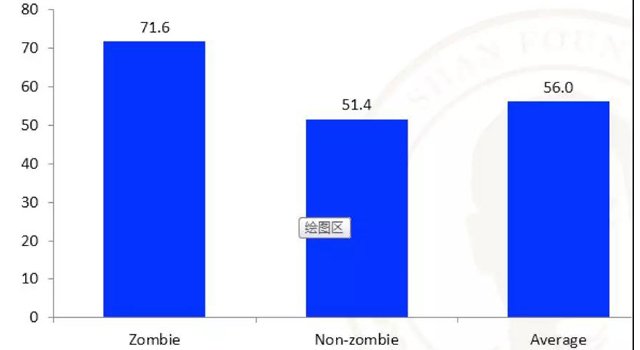

我们的情况则刚好相反。改革四十年期间我们的金融体系一直相对稳定,我总结这主要可归因于两点:第一,长期维持高速增长,在发展中解决问题。第二,政府兜底,这个很重要。90年代后期银行的不良率高达30%,但没有发生银行危机,还是因为有政府兜底。这种做法直观地看不太有效率,但从结果保持了金融稳定,所以也不全是坏事。但现在的问题是,这种做法难以长期持续。我国政府兜底的一个后果是造就了许多僵尸企业,僵尸企业的持续存在,妨碍了新旧动能转换、去杠杆、提高金融支持实体经济的效率以及控制金融风险的努力。所以当务之急,还是应该减少政府干预。

图4 中国规模以上工业企业的资产负债率:僵尸企业、正常企业和全部企业(%)

图4 中国规模以上工业企业的资产负债率:僵尸企业、正常企业和全部企业(%)

这样看来,似乎应该是正常情况下,政府尽量少干预,也就是按照十八届三中全会所说的,让市场机制在资源配置当中发挥决定性的作用,强化市场纪律,防范道德风险。但当危机来临,政府应该发挥作用,稳定市场。当然政府应该做多少,这也是可以斟酌的。欧美央行在危机期间量化宽松,但现在十年过去,宽松政策尚未完全退出,确实也产生了一些后遗症。

对于次债危机的反思,可以为我们思考中国的金融政策提供一些借鉴:

第一,宏观经济稳定很重要,但宏观审慎监管同样很关键。尤其要重视日常对风险的检测和预警。

第二,对于任何看不明白风险的金融产品和交易,还是谨慎一点好。尽量做到穿透式监管,搞清楚资金到哪里去、风险从哪里来。

第三,监管创新要与业务创新同步发展。今天看到的很多创新,是正规部门管制过多的结果,影子银行也好、数字金融也好,在一定意义上都是变相的利率市场化过程。对于有积极意义的创新,监管部门还是应该多学习、多适应、多规范,而不要把它们一棍子打死。

第四,防范金融风险是一项系统工程。好在现在有了国务院金融发展与稳定委员会,专司政策协调、统筹之责。

第五,政府在金融体系中的作用应该有进有退。正常的时候少干预,让市场机制决定金融资源的配置与定价,在发生动荡的时候则应主动作为,支持信心、支持市场稳定。

版权所有:北京五十人论坛顾问有限公司

版权所有:北京五十人论坛顾问有限公司