虽然早在20世纪50年代就涌现出一批自愿到农村落户的知识青年(主要是初高中毕业生),但是大规模的上山下乡运动则发生在1968年毛泽东主席发出“知识青年到农村去,接受贫下中农的再教育,很有必要”号召后。那一年,包括1966年、1967年和1968年三届(所谓“老三届”)初中和高中毕业和未毕业的学生同时出发,累计约2000万人先后上山下乡。直到1978年,才逐渐形成大规模知青回城潮,这个运动逐渐终结。

习近平总书记不满16岁就到陕北一个叫梁家河的村庄插队,度过了天降大任之前“苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身”的历练生活。我的插队经历显然无法与之相比。第一,北京郊区农村对于城里的孩子固然不乏考验,但远远谈不上艰苦;第二,我下乡时已经是该运动的晚期,仅仅待了不到三年,即通过高考回到北京。不过,通过亲历亲见,对于生产队大呼隆式的劳动方式和大锅饭式的记工方式,究竟以怎样的机理挫伤社员的劳动积极性,以及在那个年代里,农村里的种种人情世故都有了切身感受。

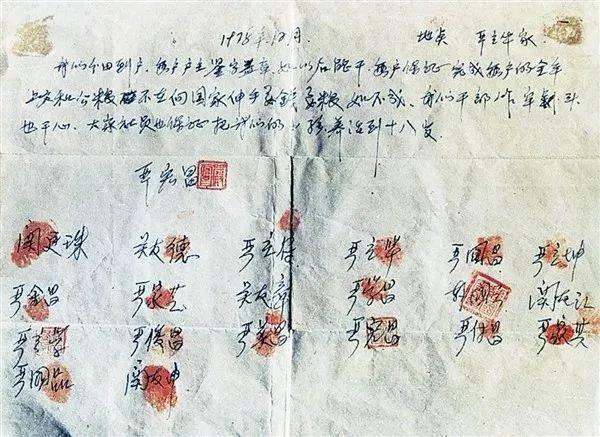

今天人们谈起那个年代的农村,总会说人民公社。其实,当时的体制特点是(人民公社、生产大队、生产队) 三级所有、(生产)队为基础。公社社员的劳动对象和生计所系, 是属于生产队所有的土地。生产队为每个劳动力事先确定一个工分标准,如我在的生产队, 不管实际的劳动能力和努力程度如何, 男性整劳力出工一天记7分,女性整劳力出工记5. 5分,插队知青不论男女则一律记5.5分。年终时,根据全生产队的产量计算的总收入,扣除物质费用等形成净收入,按照全部记录的工分数计算出每个工分的价值。每个社员则按照自己挣得的工分值获得相应的分配。

许多经济学家指出, 农业生产劳动具有过程与最终结果相分离的特殊性,并且监督成本十分高昂。既然出工一天的工分事先确定了,那么多出力或少出力、出力或不出力都是一样的结果,即便会影响到整个生产队的最终产量,既然生产队队长无法指出是谁造成这个损失,那么这个损失摊在每个具体的人身上也必然与其努力程度无关。

例如,在一个由n个人组成的生产队中,一个人可以百分之百地偷懒,造成的产出损失却只承担1/n,而全力以赴工作的另一个人,也只能获得其贡献的产出增量的1/n。因此, 经济学家认为这个激励机制天生鼓励偷懒。这个解释固然十分合乎经济理性的逻辑,人们多年以来也认同这个说法,但是其假设所有人(即生产队的每个社员)天生具有斤斤计较、偷奸耍滑,乃至自私自利的品性,从一开始就制定了偷懒策略,也难以让人信服。

作为在人民公社时期生活、劳动的一员,对我来说,村子里的社员不像经济学假说中的那样,是精于计算且面目不清的抽象“理性人”,而是一个个有血有肉的具体形象。例如, 那位因家里断顿儿找队长请假去邻村借粮的大叔、教知青怎么干活才能既省力又符合要求的副队长、私下里传播小道消息(“陈永贵来顺义视察后,对县委书记说:顺义没有别的问题,就是人懒”)的大爷、把自己那垄地农活干完后一声不吭地回过来帮知青一把的小妹……带着这种记忆,我不能允许自己用上述传统模型去解释人民公社体制中的劳动行为。

要做出严谨的解释,应该扔掉传统经济学那副见物不见人的过滤镜,把普遍的“出工不出力”行为,与宏观层面的资源错配、生产单位的低效率以及部分劳动者的偷懒行为结合起来观察。首先,在国民经济层面上,不顾国情以重工业为优先发展方向;在农业政策层面上,推行“ 以粮为纲、全面扫光”的方针, 都造成宏观层面的资源错配。其次,生产中的瞎指挥造成微观低效率, 无疑降低了总产出。如年年冬天冒着天寒地冻试图把芦苇地改造成粮田,结果是苇子没有了(连包粽子的叶子都找不到) , 耕地一亩也没增加。再如割资本主义尾巴,杜绝任何副业生产,也断了增加收入的路。最后,终究有一部分人滥用农业劳动难以监督的特点,而在集体劳动中偷懒。这都导致生产队的实际生产结果,最终远离生产可能性边界。

20世纪70年代的中国, 是世界上最贫穷的国家,人均国民总收入低于非洲贫穷国家的平均水平。因此,这时的农业生产可能性边界充其量也只是一个最低生存水平。当实际产出远离(低于)生产可能性边界时,剔除必须完成的统派购任务后,生产队可供分配的产出剩余便不再能满足温饱。

从整体来看,按照每人每年100元收入的贫困标准,1978年全国有2.5亿农村人口生活在温饱线以下。在微观层面, 如果把生产队分配结果折算成热量等营养标准,在很多情况下则无法补偿出工出力的实际消耗。如果那些天性勤劳的农民不遗余力地从事生产队劳动却得不到必要的补偿的话, 则会因热量的支出与摄入不平衡,而无法维持劳动力的再生产。因此,在存在道德风险的情况下,固然会有人制定出工不出力的策略,但多数情况下,这是一连串重复博弈后不由己的结果。

我自己的经历便足以说明这个道理。在顺义俸伯公社北彩大队插队的第一年,所在的生产队工分值大约是0.56元。这不是每个工分的价值,而是每10分的价值。也就是说,我的工分标准是5 .5分,所以每天出工只能挣到0. 3元。设想我全年不分周末和假日,也不回城探亲,出工天数高达365天,也只能分得112元。如果出工天数减半,全年便只能挣56元。

事实便是如此, 1977年全年干下来我竟没有挣足口粮钱。由于北京市知识青年工作办公室发现了这种情况的普遍性,拨专款把全市知青分 值不足0.4元的差额部分补足,我当年才得以在扣掉口粮钱之后分得10元。

针对一种习惯性的说法,阿马蒂亚· 森澄清道:穷人并非天性懒惰,只是因为营养不良而干不动活儿。这是经济学家从一般意义上得出的反传统结论。从中国现实出发,当时也有领导人做出非常符合实际的判断。于光远同志在《1978:我亲历的那次历史大转折》一书中记载,在党的十一届三中全会召开之前的中央工作会议上,胡耀邦同志发言指出:“‘文化大革命’使我们元气大伤,劳动力的体质差了,积极性也差了。”

虽然中国传统体制下生产队的劳动方式和激励机制最终仍可概括为出工不出力, 但是不应该直接从人性的懒惰角度推论出这个结论。一方面,出于生存需要的博弈结果,造成了劳动积极性不足与农业产出低下之间的恶性循环。另一方面,每当生产队队长不得已偶尔尝试小段包工的方式时,如规定清完一个猪圈或铲完一垄地便可以收工,人们看到工作成果与工分报酬的直接对应关系,常常以想象不到的速度完工。那时,我已经懂得了“一包就灵”的奥秘。

直到1978年的初秋,我还在农村边出工边焦急等待着大学的录取通知。终于有一天,我打算歇一天工,收拾一下即将离开的生活了近三年的宿舍,而上午却被大队副书记(一个年龄相仿的回乡女知识青年)逮个正着,不单单是遭到一顿训斥,而且被威胁说:“你这样不安心说明你没有被再教育好,即使被大学录取我们也可以不让你走。”没想到那天下午便接到了录取通知——我以第一志愿被中国人民大学农业经济管理系录取。

记得到公社取录取通知书的时候,那个管文教的干部看到我的专业是农业经济管理,语气怪怪地对我说:“既然选择学这个专业,其实完全没有必要离开这里呀!”大概他预料我学了这个专业,四年以后还会回到人民公社当干部。但是,当时谁都没有意想到的事情从此一件接一件地发生了。先是实行了家庭联产承包责任制,接着人民公社被废除(客观上我也回不去了),然后是改革从农村进入城市。

图为作者(右一)陪同杜润生(右三)等在农村调研

版权所有:北京五十人论坛顾问有限公司

版权所有:北京五十人论坛顾问有限公司