一、引 言

随着以探讨经济起飞的必要和充分条件为己任的发展经济学归于寂寞,取而代之的增长理论把重点放在经济增长的决定因素上面。自从以索洛(Robert Solow)为代表人物的新古典增长理论占据主流地位之后,人们一方面强调资本积累的重要性,另一方面也看到资本报酬递减现象的存在,因此,一致认为经济增长的终极因素是全要素生产率的提高①。尽管受到来自各种流派的挑战,新古典增长理论始终为研究经济增长现象提供着重要的框架,经济学家也乐于接受其基本假设。可以说,该理论迄今在帮助人们认识现实中的增长现象,特别是理解增长源泉构成及其变化方面发挥着主流作用。

然而,从新古典增长理论出发的研究者在面对中国经济高速增长奇迹时,特别是当试图解释这一增长的源泉时,往往感到力有不逮,反映出一旦被应用于认识和解释发展中国家的赶超实践,这种理论出发点和分析框架尽显捉襟见肘。这方面,既不无典型又相当极端的例子是美国经济学家扬(Alwyn Young)和克鲁格曼(Paul Krugman)等针对中国经济的研究和判断。鉴于这些结论以唱衰为特点,笔者称其为“克鲁格曼一扬诅咒”(蔡防,2019a)。

①本文将解释全要素生产率与劳动生产率的相同及不同,并在不同场合分别按照其定义使用这两个生产率名称在没有刻意需要区分的其他情况下.通常采用“生产率’,这个统称。

以这两位经济学家为代表的研究认为,中国在改革开放期间的经济表现,与此前他们共同批评的东亚经济一样,仅仅依靠资本和劳动投人驱动,而没有得到生产率提高的支撑,因而既不是什么奇迹,也不可能长期持续(Young, 2003)。很显然,他们无法解释的是:中国何以能够依靠资本和劳动的投入实现高速经济增长,同时又不会遭遇报酬递减现象;在类似东亚和中国这样的增长模式下,生产率的进步究竟从何而来。

在笔者以往的研究中,着重论证了人口红利并非只表现为劳动力充分供给这一个独特的增长因素,而是体现在增长理论所关心的所有主要增长因素上面,其中自然也包括生产率的提高(Cai ,2015)。为了回应新古典增长理论所不能解释的问题,下面主要强调两点结论。首先,在二元经济发展特有的劳动力无限供给条件下资本报酬递减现象可以被推迟,因此,直到经济中剩余劳动力被吸收殆尽,资本形成始终可以对经济增长做出重要的贡献。其次,劳动力大规模从低生产率部门(农业)向高生产率部门(非农产业)转移,带来资源重新配置效率,是人口机会窗口期全要素生产率和劳动生产率得以提高的特征性现象(蔡昉,2017)。

总体来说,这样的解释既有充分的经验支撑,也符合经济理论的预期(如果不是从过于狭隘的理论假设出发的话)。也就是说,中国收获人口红利以及实现二元经济发展的独特表现,完美地诊释了在中国所处特定人口转变阶段和经济发展阶段支撑经济增长的要素构成及特点、生产率的来源和产业结构变化特征。

有趣的是,对东亚和中国增长模式持批评观点的经济学家在早期研究中坚持以劳动力短缺为基本假设的新古典增长理论信条,从未承认二元经济、人口红利和剩余劳动力的存在。然而,当这种“克鲁格曼一扬诅咒”被中国经济长达数十年的杰出表现证明破产之后,克鲁格曼却给自己打圆场,称中国经济以前实现的高速增长靠的是刘易斯式的剩余劳动力转移,而随着这种源泉的式微,中国要想保持经济继续增长,除了转变增长模式以提高全要素生产率之外别无他途。这个逻辑无疑是正确的。然而,他又毫无道理地宣称,中国无法实现这个必要的模式转变(Krugman , 2013 )。这可以算是“克鲁格曼一扬诅咒”的一个新版本。

撇除“克鲁格曼一扬诅咒”及其新版本中带有明显偏见的部分,这桩学术公案的确提示我们,在人口红利消失和比较优势弱化以及面对不确定的国际经济环境的条件下,中国经济持续增长的新动能如何启动,高质量发展所仰仗的生产率源泉从何处挖掘,无疑是在人口转变和经济发展的新阶段上摆在我们面前的不容回避的新课题。

2010年以来劳动年龄人口数量的持续减少,标志着中国高速经济增长赖以支撑的人口红利的消失,并由此导致GDP潜在增长率和实际增长率趋于持续下行。经济增长的减速产生于三方面的因素,分别都是以往有利增长条件逆转的结果。第一是劳动力供给条件的逆转,即劳动力短缺和人力资本改善速度放缓〔第二是随着劳动力无限供给特征的逐渐消失,资本报酬递减现象愈演愈烈、第三是通过劳动力转移改善资源重新配置空间的明显缩小。

与经济增长减速相伴,中国经济也发生了一些结构性的变化,在显现出一些积极方面的特点的同时,带来了在这个发展阶段上特有的挑战。这包括:制造业比较优势的弱化,及其导致的制造业比重下降;低效企业不甘心退出经营而寻求政策保护,导致资源配置的僵化;劳动力从高生产率部门(制造业)向低生产率部门(低端服务业)逆向转移,造成资源配置的退化。如何阻断这样的过程,对于中国经济保持增长可持续性至关重要,也是本文探讨的主题。

本文余下部分安排为:第二部分揭示一个经济体生产率整体提高的基本路径,即在广泛存在生产率空间差异的条件下.通过要素向生产率更高的地区、产业、行业和企业流动.形成生产率趋同的态势。第三部分把这个生产率提高的路径概括为“熊彼特过程”和“库兹涅茨过程”,并揭示在中国经济传统比较优势消失后这两个过程显现的逆转及其产生原因。第四部分对制造业比重下降的条件成熟度进行分析,尝试在描述现象的同时概括具有一般意义的结论。第五部分从一般和特殊两方面阐释稳定制造业的意义,并揭示中国经济仍然存在着巨大的资源重新配置空间。第六部分为结语,对如何稳定制造业、提高生产率和获得新动能提出政策建议)。

二、生产率差异、趋同及阶段特征

国家之间、地区之间、产业之间、行业之间和企业之间都存在着生产率的差异。相应地,国际贸易、跨国和跨地区要素流动、产业和行业的进人与退出,以及企业之间的优胜劣汰,都会创造生产率趋同的趋势。虽然现实从来不像经济理论所预期的那样,这种生产率差异最终将趋于消失,但是,生产率差异的存在、缩小和再出现的整个过程仍然是我们观察经济增长过程中生产率提高的一个有益角度。首先,生产率趋同的过程同时也是生产率提高的过程。因此,从生产要素流动的方向,即是否遵循生产率由低到高的方向流动,可以判断产业结构变化的过程是否健康,生产率是否可以预期得到不断提高,进而得出经济增长是否长期可持续的认识。其次,生产率趋同和提高的过程在不同的经济发展阶段具有相异的特点,因而对制度安排和政策调整提出不尽相同的挑战。

在经济学的经典文献中,有两位著名经济学家的思想和研究结论对于认识生产率趋同和提高的过程十分有帮助。一位是库兹涅茨(Simon Kuznets)。在他看来,产业结构变化的过程,譬如生产要素特别是劳动力从农业转移到工业和服务业的过程,既可以产生三个产业之间生产率趋同的效应,也同时提高国民经济的整体生产率水平(西蒙·库兹涅茨,1985)。一方面,这种产业结构变化的过程相对漫长;另一方面,生产要素从低生产率部门到高生产率部门的重新配置,通常导致资本回报和劳动报酬的提高,因此,生产率趋同和提高的这个库兹涅茨过程具有“帕累托改进”的性质。更严谨地说,如果制度安排恰当,参与其中的市场主体或者明显受益,或者至少不会受损。另一位是熊彼特(Joseph Schumpeter)。在他的分析逻辑中,企业家的职能便是从事创新活动,他们对生产要素进行重新组合,既是在经济衰退时保持自身生存的必须选择,也从衰退时期被淘汰企业那里得到赖以重新组合的生产要素(约瑟夫·熊彼特,1990,1999)。因此,这个生产率提高的熊彼特过程不是一个“帕累托改进”过程,而是一个有进有退、有生有死的优胜劣汰过程,也就是“创造性破坏”的过程。

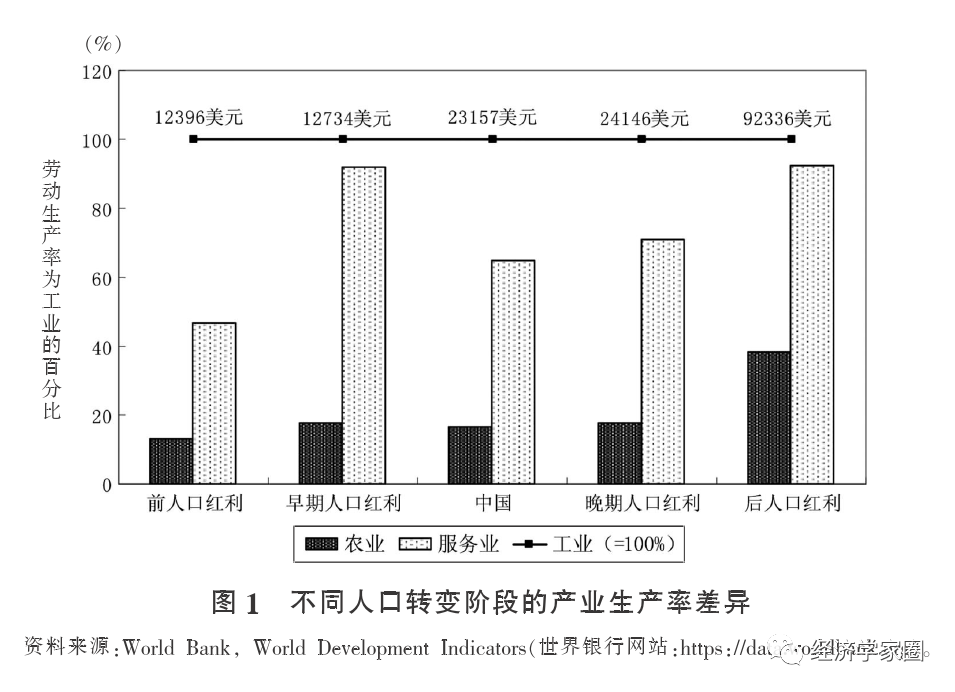

由于在不同的经济发展阶段上生产率提高的方式不尽相同,而经济发展阶段又与人口转变阶段密切相关,因此,还可以结合两种阶段性特点来观察产业之间的生产率差异和趋同过程,这样可以同时发展和丰富库兹涅茨和熊彼特的分析。值得说明的是,世界银行对各国按人均GDP进行的分组与按人口转变阶段进行的分组实际得出的相应组别具有高度相关性,即前人口红利、早期人口红利、晚期人口红利和后人口红利四个组别分别对应着低收入、中等偏下收入、中等偏上收入和高收入四个组别①。因此,观察这几个不同人口转变阶段的产业生产率及其关系,有助于更好地认识生产率提高的发展阶段特点。在图1中,按照人口转变的四个阶段,分别列出了各组平均的工业劳动生产率(劳均增加值),以及农业和服务业劳动生产率相当于工业的百分比。

在前人口红利阶段,很多国家尚处于“经济起飞”之前的发展水平,总体上有着以传统部门或农业经济为主体的产业结构特征,农业劳动力比重高达52.6%,非农产业特别是工业发展水平很低。由于农业中堆积着大量的剩余劳动力,劳动生产率极为低下,仅相当于工业劳动生产率的13.4%。一般来说.在这个不发达的状况下服务业多为日常生活服务行业‘本质上属于传统经济部门.也是剩余劳动力的“蓄水池’,。因此,服务业的劳动生产率同样低下,仅为工业部门的46.9%。

在早期人口红利阶段,工业化与劳动力从农业向外转移这两个过程同时发生,互为条件且相互促进。以刘易斯假设的边际生产率为零或负数的状态为基点,劳动力在多大程度上转移出去,劳动生产率就在多大程度上得到提高。因此,随着这时农业劳动力比重已经下降到34.6%,劳动生产率相应提高,相对于工业劳动生产率的百分比提高到17.8%的水平。与此同时,由于工业部门仍然只占较小的比重,虽然呈现高度的劳动密集型特点,创造的就业机会却仍然有限,仅吸纳了全部劳动力的22.7%,因此,更多的劳动力转移到传统服务业就业,服务业劳动力比重为42.8%,劳动生产率高达工业的92.1 %。这时,工业和服务业的劳动生产率比较接近,皆与农业劳动生产率拉开了距离。

在晚期人口红利阶段,农业劳动力比重进一步降低到22.5 %,农业劳动生产率虽然有了较大的提高,但是仍然显著低于非农产业,仅为工业劳动生产率的17.9%,可以说,农业劳动力转移的任务尚未完成。由于服务业就业比重大幅度提高到51.3%,劳动生产率与工业的差距反而拉大,仅为后者的70.8%。这也意味着,进一步扩大工业部门比重,无论劳动力是从农业还是从服务业向工业转移,皆可获得很大的生产率收益。然而,在这个发展阶段,人口红利已经呈现消失的迹象,制造业的传统比较优势也相应减弱。在一些国家,制造业出现了增速放缓和比重下降的情况,产生了降低整体劳动生产率的效果。

在后人口红利阶段,所有三个产业的劳动生产率都处于更高的水平,特别是服务业劳动生产率与工业进一步趋同,已经达到后者的92.3%。这时,非农产业各部门之间的要素流动,无论遵循何种方向都是合理的,不会大幅度损失整体劳动生产率。虽然平均而言,农业劳动生产率仍然只有工业的38.5%,但是由于农业就业比重已经降低到仅为3.1%,不再具有显著的经济意义。也就是说,生产率仍然较低的农业并不一定是劳动者报酬低的产业,完全可能因价格支持和补贴政策得到保护,或者只是一种生活方式的选择。所以,农业劳动力转移也不再能够实质性地创造资源重新配置效率,起不到显著提高整体劳动生产率的效果。

根据世界银行的分组标准,中国目前处在晚期人口红利阶段,多数经济指标也与这一组的平均水平高度吻合〕例如,在人均GDP水平、国民经济劳动生产率、三个产业的劳动生产率及其相互关系等方面,中国都具有该组别的典型特征。不过,如果进一步观察,中国仍有着一些特殊之处。一方面,人均收人略高于该组平均水平,国民经济和三个产业的劳动生产率不显著地低于平均水平;另一方面,由于劳动力转移不充分和统计口径的因素,农业劳动力比重仍然显著高于晚期人口红利组平均水平,同时,农业劳动生产率低于工业和服务业的程度,以及服务业劳动生产率低于工业的程度,也比该组平均水平表现得更为显著,见表1。

下文的分析将表明,中国在更细分的行业之间,以及在行业内企业之间进行资源重新配置的空间是巨大的。不过,从迄今为止的分析中我们已经可以得出一个结论:由于户籍制度改革不到位造成城镇化的不完全性,进而形成农业劳动力转移的不充分性,即便在农业与非农产业之间,中国仍有较大的余地通过进一步转移劳动力,并使就业转移与居民身份的变化相一致,从而继续获得资源重新配置效率。

三、生产率提高的两个过程及其反转

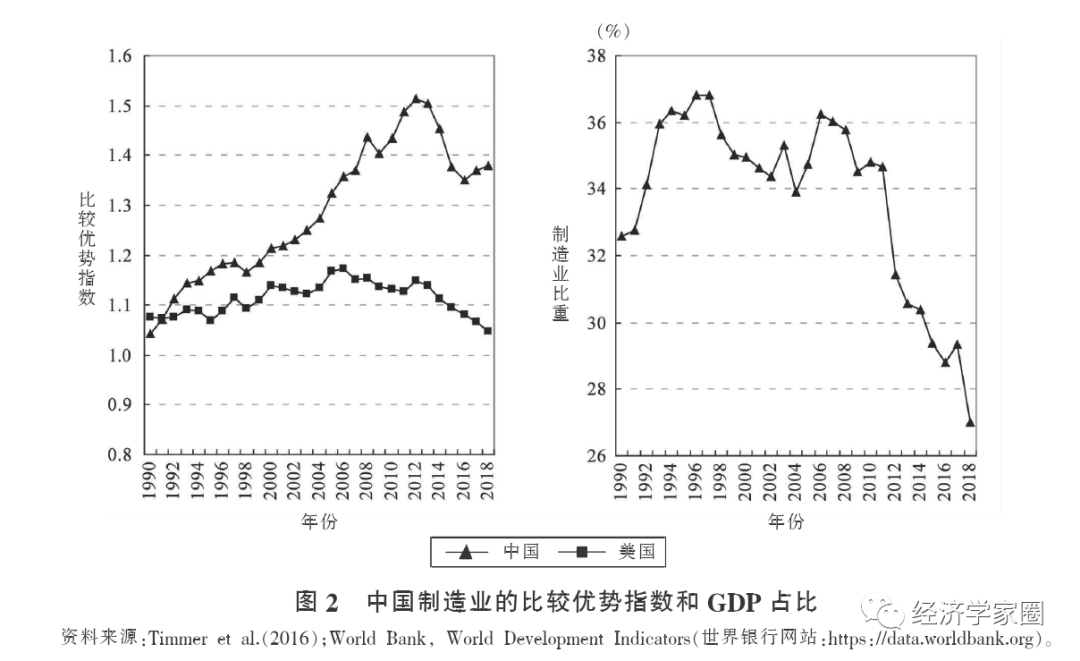

中国收获人口红利的最主要表现是劳动密集型制造业具有显著的比较优势和竞争优势。一方面,制造业在国民经济中的占比十分显著;另一方面,制造业产品赢得了广大的国际市场份额。从20世纪90年代以后,中国制造业得到迅速扩大,其增加值占GDP比重一度达到按国际标准衡量的不同寻常的高度,直至随后相继发生的比重徘徊和持续下降。如图2所示,中国的制造业比重于1997年达到36.8%最高点之后,曾经历过降低和反弹交织的徘徊,随后在2006年36.3%的高点上再次一路降低,到2018年时仅为27.0%。

在相同力量的推动下,再加上国际金融危机以后全球化遭遇逆流等因素,中国制造业的比较优势逐渐式微,导致制造业产品出口相对下降。把一个国家制造业出口份额与世界贸易同一份额之间的比率作为制造业的“显示性比较优势指数”,可以帮助我们从国际比较和时间演变两个视角来观察比较优势变化。由此来看,早在20世纪90年代,中国制造业的比较优势就大幅度超过美国,自21世纪初加人WTO后则进一步加速提高,并于2012年达到最高点的1.51,而同年美国为1.15。此后,中国制造业的显示性比较优势指数便开始大幅度降低。

制造业比重下降和出口相对减少,都是这个产业相对于国民经济整体增长速度减慢的结果,其背后的驱动因素则是劳动年龄人口在2010年到达峰值之后,劳动力持续短缺导致的单位劳动成本上升。在这种情况下,一些生产率不够高、竞争力不够强的企业自然就遭遇到经营困难,面临着被淘汰出局的命运。按照熊彼特式的创新理论,这个时刻也恰恰是通过使这类企业退出,同时让那些在生产率和竞争力上保持优势的企业乘势而上,从而通过重新组合生产要素,在全社会生产率提高的基础上实现产业升级换代的大好时机。然而,在现实中,出现的两种情形使得整体生产率特别是全要素生产率不仅难以提高,甚至还有下降的危险。

面对越来越严峻的竞争局面,很多企业深知已经不能凭一己之力改变被淘汰的命运,于是以保持GDP增长从而稳定税收和就业的借口寻求各种政策的保护,地方政府也往往采取为企业的贷款或获得其他支持进行背书的方式认可和回应这种寻求保护的合理性。此外,一些本该退出的企业还会以新成长投资者的面目争取并获得产业政策的支持,用旨在鼓励探索动态比较优势的补贴和支持来维系低效率生存。这样,原本应该退出市场经营的企业仍在苟延残喘。更有甚者,由于退出机制不健全,甚至企业自身和地方政府还心存侥幸,致使许多僵尸企业也长期留在市场上,占用着宝贵的资源和要素,妨碍生产要素的重新组合。

为什么这种低效率经营和僵尸企业还能够存在,何以人们对其抱有不切实际的幻想呢?一个原因就是,靠着保护和补贴,或者刺激政策造成的宽松流动性,企业可以获得低成本资金,资本的价格相应受到扭曲,从而造成一个暂时性的劳动生产率提高假象。我们知道,劳动生产率是指单位劳动投人带来的产出,通常可以通过三种方式提高劳动生产率:一是提高资本劳动比,即用投人资本品的方式替代劳动,因此也被称作资本深化;二是改善劳动者的人力资本票赋,以提高按照劳动者人数计算的产出能力;三是提高既定要素投入的配置效率,即全要素生产率。可见,在短期内不能改善人力资本和提高全要素生产率的情况下,的确可以通过加快资本对劳动的替代,在统计意义上提高劳动生产率。

然而,资本深化不能代替全要素生产率的提高,由此获得的劳动生产率提高也难以持续。因为这种意义上的生产率提高并不能真正增强企业的竞争力,反而加速资本报酬递减现象的发生,推动资本回报率的持续下降。根据许多经验研究,日本在人口红利消失和比较优势变化之后,未能充分发挥创造性破坏的作用,造就了大量僵尸企业,全要素生产率不能得到提高;与此同时,却依靠保护和刺激政策人为推动了资本深化。

根据理查德·达舍等(2017)对日本经济的估算,在提高劳动生产率的两个因素,即资本深化和全要素生产率之间,前者的作用在日本经济陷人“失去的十年”中达到最突出的程度,后者的表现则乏善可陈。例如,在这两个提高劳动生产率的因素中,全要素生产率的贡献率在1970-1980年为65.0% ,1980-1990年为47.8% ,1990-2000年为一1.0% , 2000-2010年为 59.8%,“亚洲生产率组织”的研究也表明,在日本平均劳动生产率的提高中,资本深化的贡献率从1985-1991年的51%大幅度地提高到1991-2000年的94%,而同期全要素生产率的贡献率则从37%直落到一15%(AsianProductivity Organization , 2008)。

中国经济增长的生产率驱动力也显现出陷人这种模式的迹象。例如,根据Kuijs(2010)的估算,全要素生产率对中国劳动生产率的贡献从1978-1994年的46.9%降到2005-2009年的31.8%,并预计将进一步降低为2010-2015年的28.0%。也就是说,劳动生产率的提高越来越多地依靠投资导致的资本深化。事后看,无论这个研究的预测部分是否成真,都应该引起研究者和政策制定者的足够重视。

在激烈的市场竞争中,终究有不少缺乏竞争力的企业退出了经营,也就意味着退出了制造业;同时,制造业投资增量也由于比较优势弱化而减少。这都导致制造业增加值占GDP比重的过快下降,成为另一个造成生产率降低的因素。制造业增长减速和份额下降,无论是造成劳动力流出的增加,还是导致新成长劳动力进人的减少,都意味着劳动力向非制造业部门的重新配置。基本事实是,劳动力的确显现出从制造业向服务业重新配置的趋势,相应导致生产率的整体降低。

由于简单引用官方公布的统计数据还不能直接检验中国产业结构变化趋势是否具有降低整体生产率的倾向,因此,需要对相关数据进行一些处理。首先,由于估算全要素生产率需要建立计量模型,不是本文的目的,以下的讨论着眼于劳动生产率。其次,从国民经济层面观察单位劳动力创造的GDP通常不会看到劳动生产率的下降趋势〕这是因为,即便资源重新配置具有降低生产率的效果,也并不排斥总体劳动生产率仍在提高。因此,需要观察制造业和服务业各自的劳动生产率水平及其变化趋势。囿于数据可得性,分别以第二产业和第三产业的数据代替。最后,由于劳动力统计中的一些口径问题,很多研究者倾向于认为中国存在着农业劳动力高估和非农产业劳动力低估的情况,因此,这里采用的数据是在一定的假设下对三个产业劳动力数量进行重估的结果①。

农业劳动力数量减少及比重下降,以及第二产业和第三产业劳动力数量增加及比重提高,是改革开放时期劳动生产率提高的重要原因。对1978-2015年中国经济整体劳动生产率(劳均GDP)提高进行分解后发现,第一产业、第二产业和第三产业各自生产率提高分别贡献了13%,32%和11%,相加后的总贡献率为56%,而劳动力从农业向第二产业及第三产业的转移对劳动生产率的提高做出了其余44%的贡献(蔡防,2017 )

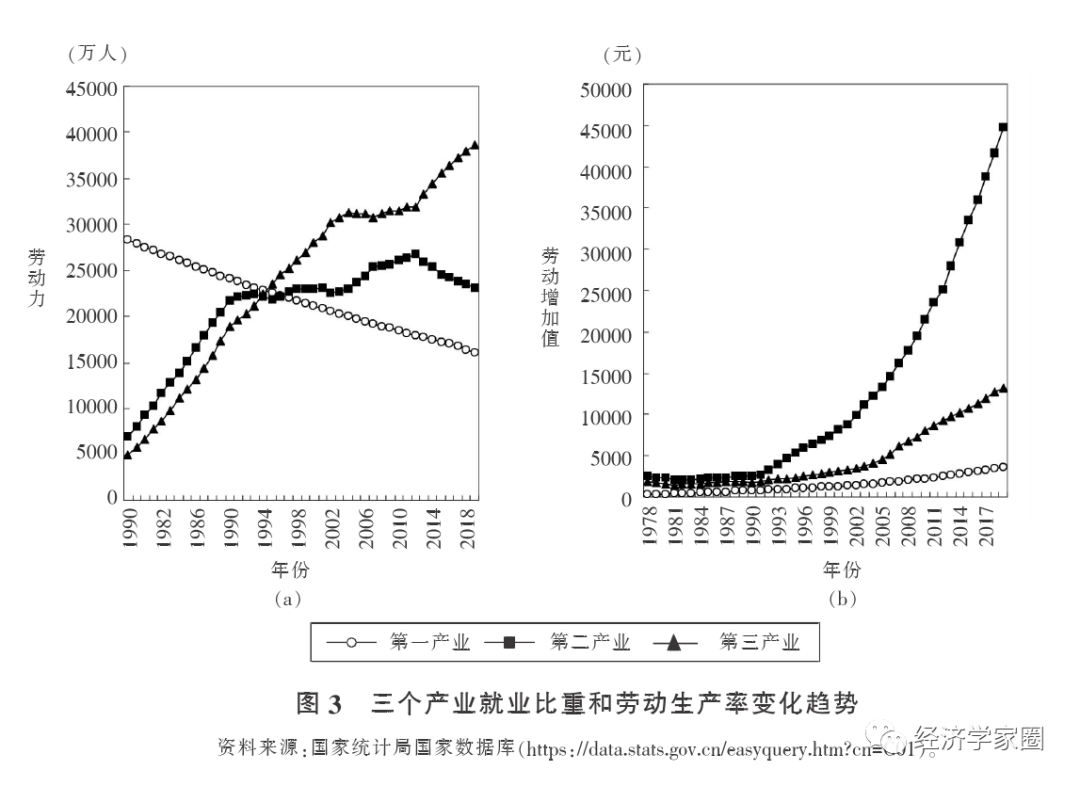

如图3(a)所示,20世纪90年代以来,第二产业就业增长就不如第三产业就业增长那样强劲;随着制造业比较优势的弱化,在2012年以后第二产业就业处于绝对数量减少的态势,对比之下,第三产业劳动力的增长很快〕从图3(b)看,20世纪90年代以来,第二产业的劳动生产率不仅大幅度高于第三产业,而且呈现出差距持续拉大的趋势。并且,以2006年制造业比重开始下降时为拐点,第二产业劳动生产率的提高与第三产业劳动生产率的提高呈现出更加明显的分化趋势。这意味着,在劳动力按照从制造业向服务业转移的方向进行重新配置的情况下,国民经济整体劳动生产率的提高会受到阻碍。

按照熊彼特创新理论的逻辑,创造性破坏的过程正是一个恰当的机制,在制造业比较优势弱化、企业竞争加剧的条件下,通过让低生产率企业退出甚至死亡,让生产率更高的企业进人乃至扩大,促进整体生产率的提高。基于美国的研究显示,在发达和成熟的市场经济国家,企业的进人与退出、扩张与萎缩这种创造性破坏机制本身对生产率的提高可做出1/3到1/2的贡献(Foster et al. ,2001; Foster et al. , 2008 )。按照我们把这种生产率提高的过程称为熊彼特过程的相同逻辑,妨碍退出和保护落后乃至造就僵尸企业的相反实践,便是一种资源配置的僵化或逆熊彼特化。

同样,库兹涅茨对历史数据进行考察后发现,产业结构变化是遵循着生产率由低到高的方向,通过劳动力和其他要素的转移实现的。因此,正如我们把这样的产业结构变化称为库兹涅茨过程的相同逻辑,由于高生产率部门萎缩而导致的劳动力等资源向低生产率部门转移,以致造成整体生产率降低的现象,便是一种资源配置的退化或逆库兹涅茨化。

四、制造业比重下降的规律与转折点

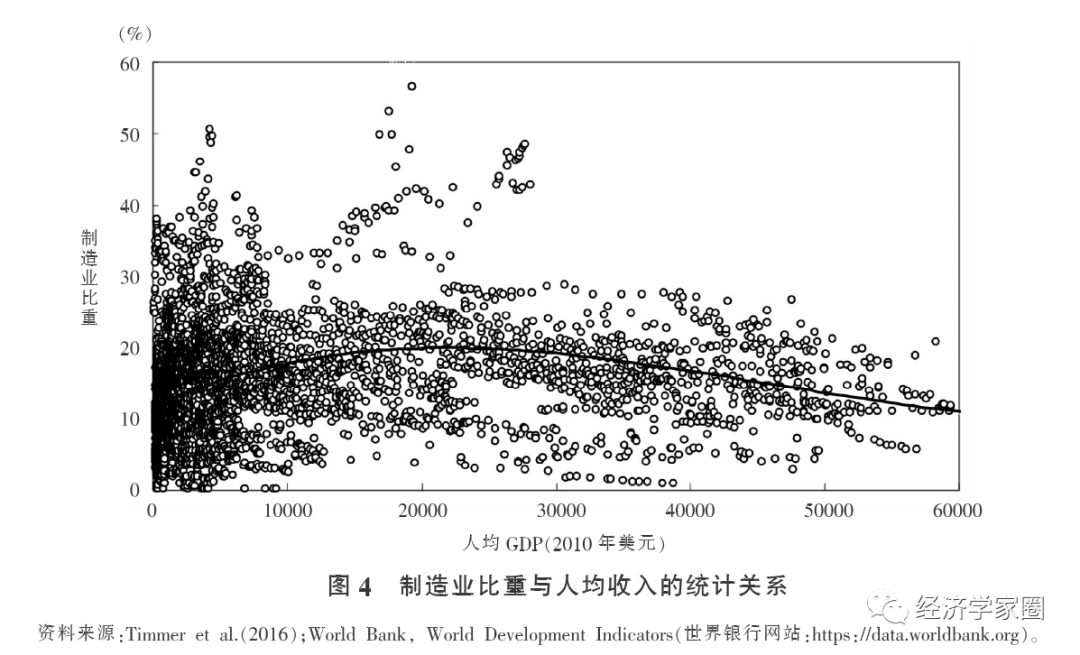

一个显而易见的事实是,在一个处在诸如中国目前发展阶段上的国家,可能导致生产率下降的资源配置僵化和资源配置退化现象都可以追溯到制造业比较优势的式微和比重的下降。那么,是否制造业比重应该永远处于上升的过程,或者可以稳定在一个高位不再变化呢?从宏观层面对各国的制造业比重进行观察,例如,在图4中汇总并展示的面板数据关系中似乎并不能得出什么直接且确定的结论。事实上,一个国家的制造业发展水平从而在GDP中的比重并不是仅仅由人均收人水平线性决定,而是受到多种因素的影响。撇开其他情况不说,在人均收人很高的国家行列中就不乏依靠特殊的资源享赋致富的国家。此外,处于人口机会窗口期但未能使制造业得以充分发展的情形也不乏其例。

不过,考虑到国家之间在资源享赋、历史地理以及人均收人等方面的天壤之别.作为一个描述性的统计展示,图4显示出的粗略关系也属差强人意。对于图中反映人均GDP与制造业比重之间关系的这个三项式趋势线,可以结合其他经验进行一些简单的解读〔。首先,可以把人均GDP在10000美元以下的国家排斥在考查范围之外,因为这些国家的制造业比重分布仅仅反映国家之间的产业发展差异,而不存在什么变化规律。并且,由于这些国家制造业比重如此悬殊,难以纳人规律性变化的分析范围。其次,当主要观察人均GDP在 10000美元以上国家的情形时,规律性变得明朗了许多,此时仍可以忽略那些数量不在少数的极端值,而进一步集中观察那些高密度聚集在一起的国家。于是,得到一条倒U形曲线。最后,由此可以看到,至少要到按2010年不变价计算的人均GDP达到约20000美元,即进人相对稳定的高收人发展阶段时,制造业比重从上升到下降的转折才成为一种符合大数规律的现象。

可见,从统计上和现实中观察到的制造业比重下降现象,既可能是在较高工业化阶段上产业结构自然演进的结果,也可能是条件尚未成熟时的过早“去工业化”。许多曾经取得制造业发展重要地位的国家已经经历过制造业比重下降的过程,其中的经验和教训值得引以为鉴。下面选取几个较典型的国家进行比较,从中进一步领会应该吸取的经验和教训。

这里主要从经济发展水平和结构特征的角度着眼,理解制造业比重下降时应该具有怎样的条件成熟度。首先,把世界银行分组的人均GDP水平,以及效果大体相同的人口转变阶段特征作为发展阶段特征。其次,以各产业的相对份额,如三个产业的产值比重和就业比重作为产业结构特征。此外,鉴于很多因素难以从统计数字中看到,还需要追溯一下相关国家在制造业比重下降后的总体经济发展表现。

那些制造业比重下降具有水到渠成性质的国家,在制造业比重由升到降的转折点上,人均GDP已经达到高收人国家的标准,农业占GDP比重降到很低的水平;在比重下降之后,制造业实现了升级换代,在全球价值链中的位置加快提升,整体经济的劳动生产率持续提高,其中很多国家至今保持着发达的制造业大国地位。例如,制造业比重分别于1953年和1970年开始下降的美国和日本,虽然也显现出实体经济萎缩的趋势,但总体来说便属于这种类型。

那些制造业比重下降具有早熟性质的国家,在制造业比重下降的时点上,以人均GDP衡量仍然处于中等偏上收人阶段,农业比重依然偏高;并且在制造业比重下降之后,产业升级换代并不成功,国际竞争力显著下降,劳动生产率的提高速度不足以支撑经济的持续增长。以人均GDP标准来判断,许多此类国家迄今没有进入高收入国家的行列。制造业比重同时于1974年开始下降的阿根廷和巴西即为这方面的典型,同时也被普遍认为是陷人中等收人陷阱国家的代表。

这样,可以归纳几条具有普遍性的结论。首先,人均GDP作为一个标志性指标,揭示出在一定的发展阶段上传统比较优势迅速弱化,高速工业化的源泉逐渐式微,在转向以创新和升级为内涵的工业化阶段的同时,制造业比重的下降具有必然性。其次,农业比重下降到足够低的水平,说明一个国家不再存在农业剩余劳动力转移的压力,同时服务业也处于较高的价值链地位,因此,制造业比重的下降不会导致生产率的降低。最后,制造业比重的下降,绝不意味着该产业的重要性从此降低,相反,新的工业化阶段对制造业攀升价值链阶梯提出更高的要求。

比照上述国际经验,中国制造业比重的下降无疑具有早熟的性质。在1997年制造业比重达到最高点时,按照2010年不变价计算,中国的人均GDP仅为1443美元,刚刚进入中等偏下收人国家行列;2006年制造业比重开始持续性下降时,人均GDP也只有3069美元,仍处中等偏下收人国家行列。在这两个年份上,农业增加值占GDP比重分别高达17.9%和10.6%,农业劳动力比重分别为49.9%和42.6% 0 2018年中国在人均GDP达到7807美元时,制造业比重降到了27.0%,农业产值比重为7.00}0,农业劳动力比重仍然高达26.1 %)从发展阶段和产业结构特征看,2018年的中国十分类似于阿根廷和巴西在1974年制造业比重开始下降时的水平。这就是说,即便考虑到中国的制造业比重过高,需要做出一定程度调整的情况,目前达到的这个制造业比重仍然应该作为一个警戒线,需要遏制其继续下降的趋势。

五、为什么需要以及如何稳定制造业

产业结构的演变遵循从传统农业经济占主导,经过工业化和城市化过程,进人现代经济增长,最终进人后工业化社会这样一个轨迹,曾经为人们广泛接受。现实中,产业结构的实际演进过程也确实显示出从农业到工业再到服务业的转变,使经济学家和决策者将其看作是应该遵循的结构变革方向。例如,按照世界银行的人口转变阶段和人均GDP水平两种划分方法,都可以从横截面数据中观察到,较低发展阶段以农业经济为主,随着发展水平提高,工业经济比重逐渐提高,随后在更高的发展阶段转向服务经济这样的总体趋势(见表1)。

然而,这个加总的常态结构模式显然远远不足以涵盖内容丰富的各国发展经验。近年来,无论是发达国家还是发展中国家,都提供了越来越多的证据表明,去工业化、产业空心化、脱实向虚,并具体表现为制造业比重过快和过度下降的产业结构变化趋势,造成国家经济增长乏力、劳动力市场两极化、收人差距扩大、中产阶级萎缩等经济社会问题,并且积重难返,以致诱导出国内的民粹主义政策倾向,进而演变为国际关系中的反全球化、保护主义和单边主义等倾向,推动了全球化逆流。

鉴于这些问题的出现和人们对其根源认识的加深,在学术界和政策研究领域,人们开始对这些现象进行反思,特别是对于制造业在一个国家经济整体中的地位,人们有了新的认识。其中,无疑既有科学的分析,也不乏矫枉过正的诉求,甚至地缘政治的考虑①。结合国际经验教训和中国面临的挑战,通过以下分析和综合,可以提出为什么中国需要稳定制造业比重的若干理由。

备注:①论证制造业对于一个国家的重要性,并且同时表现出分析上的合理性和偏执性的一项研究,可参见瓦利一拉夫·斯米尔(2014)

(1)制造业同时是创新诱导型产业和诱导创新型产业。制造业是大多数科技创新的孵化基地和应用领域,因而通常也是生产率提高最快的产业。在熊彼特看来,经济发展的本质就是创新,具体体现为引进新的产品或产品特性、采用新的生产方法、开拓新的产品市场、获得或者控制新的原材料或中间产品,以及通过垄断或打破垄断执行新的组织方式(约瑟夫·熊彼特,2009)。从工业革命以来的经济史看,引起产业革命和产业发展的创新活动大都率先发生在制造业,进而渗透到其他产业中。从正在兴起的新科技革命和人类面临的现实挑战看,无论是数字经济发展中的数字产业化还是产业数字化,无论是应对气候变化提出的能源革命还是碳捕获技术要求,也都必然建立在高水平的制造业基础之上。

(2)制造业是通过资源和要素的重新配置,提高全要素生产率和劳动生产率的中枢环节,因而也是新的产业、行业和部门得以衍生、扩张的“温床”。制造业乃至工业以更高的生产率吸引农业转移劳动力和其他要素,在自身扩张的同时对国民经济整体生产率提高做出贡献。与此同时,制造业也通过自身提出的需求促进生产性服务业的分离和发展,成为创造新的提高生产率空间的产业基础。可见,扎实的制造业基础和具有渗透性的资源重新配置符合库兹涅茨过程的产业演进路径。

对中国来说,制造业的发展还远没有耗竭资源重新配置的源泉。截至目前,多数情况下还是在第一产业、第二产业和第三产业的分类下讨论资源配置问题。然而,这个分类只是一个相当粗略的框架。根据国家制汀的《国民经济行业分类》标准(GB/T 4754-2017),制造业属于从A到T共20个门类之中的C类,在其之下分别还有包括序号13-43共30个两位数大类、更多的三位数中类,以及成倍增加的四位数小类。在所有这些分类中,行业之间都存在着生产率的差异从而资源重新配置的空间。此外,即便在最细的行业分类之中,企业之间的生产率差异也很大,仍有资源重新配置的巨大空间。

此前,已经从最宏观的层次得出结论,在第一产业、第二产业和第三产业之间劳动生产率仍然存在的巨大差异(见图3),无疑意味着资源重新配置远未到位〔从最微观的层次看,经济学家很久以来便注意到,由于存在资源重新配置的障碍,中国工业企业之间的资源配置不尽合理,资本边际生产率和劳动边际生产率在一个部门内的企业之间皆存在着巨大的差异,也就意味着巨大的重新配置空间。例如,谢长泰等人的研究表明,一旦中国工业企业之间的要素边际产出差异缩小到美国的水平,中国工业的全要素生产率能够以高达30%-50%的幅度得到提高(Hsieh and Klenow,2009)。从相对中观的层次也可以得出同样的结论。利用2004年、2008年、2012年和2018年中国进行的三次经济普查数据,可以计算40余个工业行业的劳动生产率差异,结果表明,这四个经济普查年份的行业生产率变异系数分别为0.901,0.848 ,0.834和0.961。在长达十余年的时间里,这种生产率差异并没有得到缩小,不仅表明在这个分类层次中资源重新配置尚有极大的空间,而且这个结论可以推及其他分类层次。

深化资源重新配置以提高生产率的过程,既有利于稳定制造业比较优势从而在国民经济中的占比,也可以为未来的产业结构优化升级创造扎实的生产率基础。相应地,制造业的稳定和发展自身就是一个由大至深到强的产业演进过程,是比较优势过早丧失、制造业比重早熟型降低这一现象的替代情景。在这一情景下,呈现从人口机会窗口期制造业比重持续提高、比较优势得以充分发挥,演进到稳定制造业比重、深化资源配置、提高全要素生产率,及至为产业不断创新、升级换代并塑造大国重器创造条件的完整历程。

(3)制造业是激励人力资本积累、培育中等收人群体的产业基础。制造业本身具有较长的价值链条,对劳动者技能产生多样性和不断更新的需求,不仅创造出劳动者、家庭、企业和社会对人力资本投资的激励,也引导社会形成终身学习体系和有效培训机制。在正确的激励信号下,制造业劳动者也可以通过不断提高劳动技能和就业适应力提高自身就业的稳定性,通过工资的增长分享生产率提高的成果,由此便形成不断扩大的中等收人群体。也可以说,制造业的发展和就业扩大有利于推动创新、共享和激励的统一。

(4)制造业是形成国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进新发展格局的产业依托。虽然在全球化环境下服务贸易方兴未艾,一改以往的非贸易性产业特征,但是,制造业则从其诞生之日起就被打上了可贸易行业的“胎印”,对企业间、部门间、行业间、地区间和国际分工从来便有很高的要求,生产者预期通过发挥比较优势或规模经济优势从分工和贸易中获益。因此,制造业的稳定发展,并借助价值链的深化广泛参与世界分工,有利于促进和维护经济全球化。

与此同时,制造业发展对于扩大国内需求、促进国内经济大循环也具有非常重要的意义。不仅投资品主要由制造业特别是装备制造业提供,居民消费的物质产品如衣食住行也大部分依靠制造业产品。在收人提高的基础上,居民消费的不断升级和深化必然对制造业的产品创新,从而技术创新和设计理念更新提出新的要求,在加大对制造业创新发展的激励力度的同时,也为制造业的生产率提高创造了新的空间。

六、结语和政策建议

人们往往倾向于认为,随着发展阶段转变而发生的比较优势变化只是改变了生产要素的供给特征,因而削弱资本和劳动等要素对经济增长的贡献能力。于是,只需转向依靠生产率提高的增长模式,经济增长自然可以持续。这样说或许并没有什么错误,但是由于这个说法颇有语焉不详之失,既没有指出生产率实际上也随着比较优势弱化而趋于减速,也没有对新增长模式的内涵做出任何说明,因此难以从中得出明确的政策含义。

认识到资源配置僵化和资源配置退化是在中国所处的这个发展阶段上生产率增长减速的主要原因,便可以得出明确的政策结论:一方面,让创造性破坏机制充分发挥作用,可以打破资源配置僵化的格局;另一方面,在稳定制造业比重的前提下推动产业结构升级换代,是防止资源配置退化的关键。

中国资源重新配置的空间仍然巨大,也就是说生产率提高的潜力十分显著。中国制造业比重发生早熟型下降趋势,与劳动力过早出现短缺现象有密切的关系。在2004年中国跨过刘易斯转折点之后,农业劳动力比重仍然较高。但是,由于城镇化具有非常规的性质,被统计为城镇居民的农民工并没有获得城镇户口,其劳动力供给和消费都是不充分的,不仅使劳动力短缺现象出现得过早和过急,产生对比较优势不利的影响,也导致消费不能伴随着工资上涨而相应扩大,国内消费市场没有能够对制造品产生足够的需求。也就是说,中国制造业传统比较优势的减弱发生得太快了,在尚未来得及探索新的比较优势的情况下制造业比重就提前下降了。因此,防止过早的去工业化现象发生,一方面是为了给制造业向技术密集型高端升级、农业剩余劳动力转移、服务业发展和劳动生产率提高留出足够的时间;另一方面是为了集中创新核心技术、提升核心竞争力,给在产业更高端获得新的全球价值链位置以充分的空间。

然而,传统比较优势的丧失也的确意味着与劳动力大规模转移的时代相比,未来的资源重新配置空间显著缩小了,难度明显加大了。一个突出的表现就是,要素和资源在第一产业、第二产业和第三产业之间的重新配置,是一个劳动者得到更高的收人与经济整体提高生产率相统一的过程,因而也是一种不会对任何一方造成损失的“帕累托改进”〕然而,在更深的层次上通过创造性破坏机制重新配置资源,则意味着不仅在竞争性的市场上会产生“赢家”和“输家”,还会波及不是市场竞争直接参与者的其他群体,如在竞争的市场主体中受雇的工人。无论是真正的“输家”也好,还是预期在竞争中直接或间接受损的群体也好,或者有责任对这些群体进行保护的社会也好,往往不能形成与实际的或潜在的“赢家”相兼容的激励,天生地缺乏积极推进相应的改革、拥抱创造性破坏的动机。

的确,在不存在“帕累托改进”空间的情况下,推动改革会面对激励不相容、免费搭车、推进动力不足甚至遭到既得利益抵制的难题。然而,这个问题并不是无解的,因而也不是延误改革的充分理由。鉴于推进改革和加强竞争可以通过对生产率潜力的深度挖掘,显著提高GDP潜在增长率,赢得真金白银的改革红利,因此,完全有条件采取“希克斯一卡尔多改进”方式,在改革所涉及的所有参与方之间合理地分担改革成本、分享改革收益,实现激励相容。实际上,加强顶层设计这个改革原则,本身就包含着进行激励机制设计的要求。从促进创造性破坏和稳定制造业比重,从而提高全要素生产率、获得经济增长新动能这样的要求出发,设计一个与共同富裕目标相一致、符合经济理论预期、实践中切实可行的激励机制,应该把竞争政策、产业政策和社会政策有机结合起来。这就需要改变关于这三种政策类型的传统观念。

长期以来,在经济理论和政策研究中存在的传统观念认为公平与效率之间具有鱼与熊掌不可兼得的关系。虽然人们并不认为两者之间必然是非此即彼的关系,却通常会假设两者之间至少是此消彼长的关系。因此,在政策制定和执行中,决策者只能在两者之间进行取舍抉择,也就意味着让两个“好东西”都不能百分之百地“物尽其用”。按照这种思路,促进充分竞争、引导和扶持产业发展与社会政策保护之间,取舍的结果便会使政策组合产生效果的衰减,甚至常常不能得乎其中。于是,这三类政策似乎形成一种“不可能三角”。然而,在公平与效率关系上,一些国家探索得来的成功经验,以及更多国家付出的惨痛代价都足以提示我们,已经到了摒弃这种传统观念的时候。这里可以得出的结论是,总结实践中的成功经验和失败教训,从观念上打破这种取舍思维,在政策制定和实施中进行精细的顶层设计,就可以突破这种政策不兼容性。因此,决策的方向应该着眼于打破竞争政策、产业政策和社会政策“不可能三角”理念,着力形成三足鼎立的政策布局。

【参考文献】

[1]川蔡防.中国经济改革效应分析—劳动力重新配置的视角[[J].经济研究,2017,(7):4-17.

[2]蔡防.如何再次打破“克鲁格曼一扬诅咒"[A].蔡防.中国故事到中国智慧[C].成都:四川人民出版社,2019x.

[3]蔡防.从中等收人陷阱到门槛效应[[J].经济学动态,2019b,(11):1-11.

[4]理查德·达舍,原田信行,星岳熊,栉田健儿,冈崎哲二.创新驱动型经济增长的制度基础[A].比较(2017年第5辑)[C].北京:中信出版社,2017.

[5][美]瓦利一拉夫·斯米尔.美国制造:国家繁荣为什么离不开制造业[[M].李凤海,刘寅龙译.北京:机械工业出版社,2014.

[6]味]西蒙·库兹涅茨.各国的经济增长:总产值和生产结构[[M].常勋等译.北京:商务印书馆,1985.

[7][美]约瑟夫·熊彼特.经济发展理论—对于利润、资本、信贷和经济周期的考察〔M].何畏等译.北京:商务印书馆,1990.

[8][美]约瑟夫·熊彼特.资本主义、社会主义与民主[M].吴良健译.北京:商务印书馆,1999.

[9][美]约瑟夫·熊彼特.熊彼特经济发展理论精选之经济周期循环论:对利润、资本、信贷以及经济周期的探究[[M].叶华编译.北京:中国长安出版社,2009.

[10]Asian Productivity Organization. APO Productivity Databook 2008 [M]. Tokyo:The Asian ProductivityOrganization,2008.

[11]Cai,Fang. Demystifying China's Economy Development[M]. Beijing, Berlin, Heidelberg; China Social ScienceePress and Springer-Verlag, 2015.

[12]Foster, L.,J. Haltiwanger, and C. J. Krizan. Aggregate Productivity Growth:Lessons from Microeconomic Evidence,in New Developments in Productivity Analysis[R]. NBER Working Paper, 2001.

[13]Foster, L,J. Haltiwanger, and C. Syverson. Reallocation, Firm Turnover, and Efficiency: Selection on Productivity or Profitability[J]. American Economic Review, 2008,(98):394-425.

[14]Hsieh, Chang-Tai,and P. J. Klenow. Misallocation and Manufacturing TFP in China and India [J]. Quarterly Journal of Economics. 2009,4(川:1403-1448.

[15]ICrugman, P. Hitting China's Wall[N]. New York Times,2013-07-18.

[16]Kuijs,L. China Through 2020—A Macroeconomic Scenario[R].World Bank China Research Working Paper,2010.

[17]Timmer, M. P.,G. J. De Vries,and K. De Vries. Patterns of Structural Change in Developing Countries[A}.Weiss. J.,and M. Tribe. Routledge Handbook of Industry and Development[C]. London: Routledge, 2016.

[18]Young, A. Gold into the Base Metals:Productivity Growth in the People's Republic of China during the Reform Period[J}. Journal of Political Economy, 2003,111(6):1220-1261.

Productivity,GrowthRegain Momentum,and Manufacturing— How China Can

Its Resources Reallocative Efficiency

CAI Fang

(Chinese Academy of Social Sciences,Beijing 100732, China)

Abstract:Since its growth began to slow down, the Chinese economy has experienced some structural changes,which pose challenges to its further growth. They include:①as the comparative advantage ofmanufacturing weakens, the share of manufacturing in gross domestic product has shrank;②unwilling to exit from market, unproductive enterprises tend to seek policy protection, leading to the immobility of resources allocation;③the reallocation of labor force from high-productivity manufacturing to low-productivity service sector leads to the degradation of resources allocation. By analyzing the productivity sources at different stage of development, this paper reveals the existing huge room of resources reallocation—namely, the potential of productivity gains,in the economy. The insufficient exploitation of such potentials results in the premature decline in manufacturing. It then points out that the development of manufacturing is conducive to promoting innovative growth,tapping the potentials of resources reallocation, incentivizing human capital accumulation, expanding the middle-income group, and promoting dual circulation. In conclusion,the paper makes some policy suggestions for healthy development of manufacturing by encouraging competition, on the one hand,and strengthening social protection, on the other.

Key Words: labor productivity; total factor productivity; resources reallocation; share of manufacturing.

JEL Classification: 014 L10 047

版权所有:北京五十人论坛顾问有限公司

版权所有:北京五十人论坛顾问有限公司