“社会流动”,不仅定义为直系家庭多代人在社会经济阶梯的升降,而且也包括个人在自己生命周期之内进出不同的社会经济阶层。它既称得上古老而又年轻的多维度话题,又是政治学、经济学和社会学等多学科交叉的研究领域。与之相关的理论演化,与社会经济的现代化转型尤显相辅相成乃至齐头并进。

在亚当•斯密(1723 -1790年)生活的时代,欧洲资产阶级兴起而封建等级制尚未瓦解。仅就贵族与平民而言,以血统出身划界分层的社会鸿沟依然不可逾越。他对不同社会阶层的进取行为及其激励因素的分析,便自带这一转型期的特征。斯密以法国国王路易十四(1638-1715年)为例说明,国王和贵族并非依靠学识卓越和勤劳坚韧等美德获得社会声望,而是凭借已有的地位履行严格的礼仪,显示特有的风度和威严的优越感,进而以地位权势左右世人。地位低下的平民若想出人头地,只能通过专业知识、出色才能、勤勉工作和不懈的努力。

一百多年过去,欧洲资本主义生产方式已然确立。十九世纪的上层社会不再仅由国王和贵族构成,有的国家还废除了君主制。平民中的新兴资产阶级既拥有财富也取得权力和声望,农奴以自由人身份进入机器工人队伍。阿尔弗雷德·马歇尔 (1842-1924年) 在讨论技术工人培养时指出,一些智力超常的工人所处的地位远低于其天赋。马歇尔认为,这对他们本人和整个国家都是浪费。父母通常让孩子接受与自己的学历相近的教育,然而超越父母学历的普通教育、技术教育和职业教育,有可能推动代际技能、职业和收入的垂直向上流动。如此不但激励工人努力提高技能和生产效率,而且也促使个人积累资本和创业,结果必将有益于国家经济增长。因此,私人和国家应当共同投资于教育。

在国家和社会现代化进程中,北美大陆的技术进步和经济增长一直伴随着平等主义为基调的社会革命或改革。罗伯特•福格尔(1926-2013年)通过对三个多世纪的史料分析揭示,产生于1730年的第一次平等主义大觉醒,引发推翻英国皇室殖民统治的美国大革命,推动等级森严的贵族社会向以能力为基础的平等社会转变。第二次大觉醒从1800年开始,焦点事件是废除奴隶制和内战。1890-1930年间的第三次大觉醒,催生了福利国家和社会多元化政策。第四次大觉醒始于1960年,持续进展到21世纪。此间以知识服务为特征的职业阶层迅速发展壮大,高等教育成为这一群体提高社会经济地位的主要手段。美国社会在追求经济平等的同时,增添了对文化平等的渴望。

福格尔对“机会平等”和“条件平等”理念的阐释,不仅在理论上明晰地把经济平等和社会流动问题联系在一起,而且还厘清了欧美国家为减少不平等而采取的一系列社会经济政策的内在逻辑。首先,平等并非意味着收入及其他生活条件无差别,而是指所有人享有平等的机会,通过勤奋、毅力、才智和正当手段,提升自己的社会经济地位。为此,必须消除机会获得过程中的制度障碍从而保障权利平等。例如二十世纪三十到七十年代的劳动制度改革、公民权改革和再次兴起的妇女解放运动,正是为了消除缘于种族、族群和性别差异的权利不平等与机会不平等。

其次,条件平等的着眼点主要在于,个人进入市场时拥有的不同的初始禀赋,例如父母和家庭状况、受教育机会、保健机会和社会关系等等,会对个人的发展前景产生显著影响。因此,需要通过政府采取再分配和公共服务项目,既保障最低收入群体的生存,又缓解不利的初始条件对个人在机会获得方面的负面影响。例如,1870-1970年间,英美两国的公共卫生项目减少了疾病风险,使穷人得以将更多的体力用于工作。强制性的中小学免费教育、政府和私人对中等和高等教育的资助,使劳动技能(人力资本)的分配更为平等。与此相关,两国居民收入的基尼系数大约下降了1/3。

自上世纪八十年代始,经济全球化把世界各国各地愈益紧密地联系在一起,国家之间、地区之间、群体之间的贫富差别更加鲜明地显露出来。围绕缩小贫富差别与增加社会流动的理论、政策和实践,不但融入全球减贫与发展的跨世纪议程,而且在2008年全球金融危机以后深受发达国家政府和社会公众关注。其中的理论要点和政策设计的思想基础可概括如下:

第一,经济增长和减少收入不平等,是缓解和消除绝对贫穷的两大关键因素。虽然经济增长并不必然减少不平等,但减少不平等必定有助于经济增长。那些源自本人才能和努力等个人特征的收入差别,通常被视为公正的收入不平等;制度性和政策性因素造成的收入差别,则称为不公正的收入不平等。正是出于这样的共识,联合国系统、国际组织和发达国家对外援助机构不约而同地呼吁消除社会排斥和歧视,推动包容性增长和公平的发展。

第二,低收入和贫困群体在权利和能力获得方面均处于不利地位。他们的收入、消费、营养、健康、教育、就业和资产积累等变化,既能鲜明地反映社会下层上升的机会如何,又可清楚地标示底层进一步滑落的风险怎样,还能作为衡量社会流动强弱的一个风向标。因此,在与减贫和发展相关的收入分配和社会流动研究中,研究者还会专门追踪分析相对贫困人口社会经济特征的动态。(在世界银行的观测中,相对贫困线界定为中位数收入(median income)的40%。)

第三,大量实证研究表明,绝对贫困群体的多种困境往往形成恶性循环,而且还会在家庭的世代交替中延续。若无公共支持,穷人很难摆脱当期的贫困陷阱并阻断贫穷的代际传递。因此,国家与社会不但要促使公共服务和社会保障惠及穷人,而且还需针对其中的妇女、儿童、老人和残疾人等脆弱群体的特殊需求,量体裁衣般地实施专项发展项目。例如,妇幼保健、儿童早期发展、女童入学、残疾人就业和老年照护项目,等等。

第四,特定个人、家庭、群体在收入、教育、职业和健康状况分布中的位置变化和代际变化,可以说是绝对流动;特定组别在同一维度上相较于其他组别的位置变动,可谓相对流动。一般来说,人们对职业和收入的相对流动比对绝对流动更敏感。中国改革开放以来社会分层和结构的巨变,为此提供了绝佳的例证。

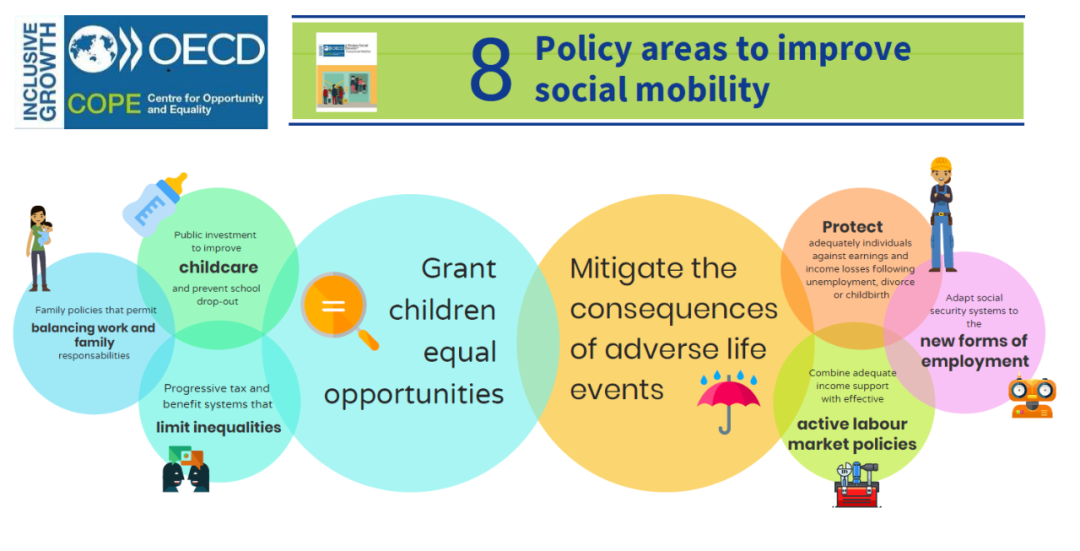

进一步讲,如果整个社会流动变缓,那多半缘于阶层固化和不平等加剧。近年来在部分经合组织国家中,父母健康状况不良、受教育程度低、从事体力劳动且收入水平不高者,自己大概率会落在同样或相邻层次,或曰被黏在“地板”上(sticky floors)。不言而喻,机会积聚在社会上层。父母的健康、教育、职业和收入处于高位者,十有八九自己亦进入顶层(sticky ceilings)。此外,一些中产阶级家庭因成员失业或意外事件而从原有阶层滑落。如此种种,引发公众对社会经济阶梯断裂、极端政治倾向和民粹主义盛行的担忧。

第五,对社会流动和不平等问题的国别和地区研究显示,所有驱动社会流动性的措施都有助于降低收入不平等, 所有减少收入不平等的措施也有助于促进社会流动。基于这些研究的社会流动测度指标,在很大程度上与收入决定因素重合。例如,世界经济论坛采用的“全球社会流动指数”由10个权重无差别的支柱型要素构成。除了教育、卫生、就业和社会保护等要素外,还包括科技可及性和包容性制度安排。这其中,与教育相关的因素就占了3席,足见指标设计者对教育的重视。教育指标的设计思想,与联合国教科文组织最近发布的未来教育报告取向一致,尤其强调教育可及性(公平公正的供给)、高质量教育和生源多元化、终身学习机会的创造。

世界经济论坛在《全球社会流动报告2020》中,将82个经济体按社会流动指数由高到低排序,排在前20位的有17个欧洲国家,其余3名为日本、澳大利亚和加拿大。北欧五国位列前茅,得分都在82.7以上。其中丹麦得分85.2,排名世界第一。仅从2018年不同国家的代际收入流动状况来看,在流动性最强的丹麦,处于“十等分收入组”中最低收入组别的家庭,经过两代人的努力可以达到中位数收入水平;在排位第27名的美国,则需要经过五代。

上述社会流动指标值和排序并非固定不变,因为那是源于特定时点的数据计算结果。不过其政策含义值得关注:代际收入流动程度较低的国家若要达到丹麦的水平,需要采取的关键措施一是增加社会包容性;二是减少收入不均等;三是促进基本公共服务均等化;四是强化社会保障。

注:此文为研究报告《脱贫农户的社会流动与城乡公共服务》的片段,省略了参考文献目录。报告全文拟刊发于《经济研究》2022年第3期。

(编辑:刘益建、张佶烨;责任编辑:张佶烨)

版权所有:北京五十人论坛顾问有限公司

版权所有:北京五十人论坛顾问有限公司