分析师:管涛(中银证券全球首席经济学家)

研报发布时间:2022年4月12日

2021年以来,从新兴市场到发达国家,通胀不期而至且韧性超乎预期。到年底,美联储迫于通胀压力转向,加快货币紧缩步伐。此轮通胀成因复杂,既有需求拉动,又有供给推动,还有能源价格飙升。但是,过去十多年超宽松的货币金融条件为通胀高企埋下了隐患。本文拟从流动性的三大去向来分析美国通胀演进。

正文

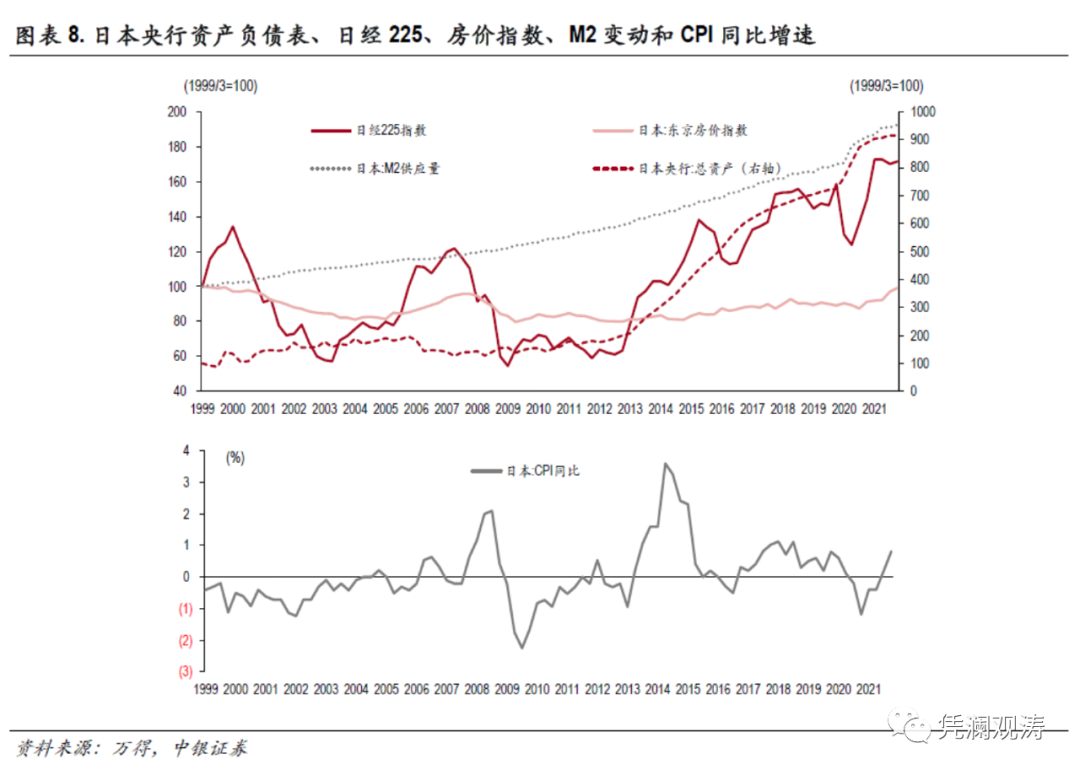

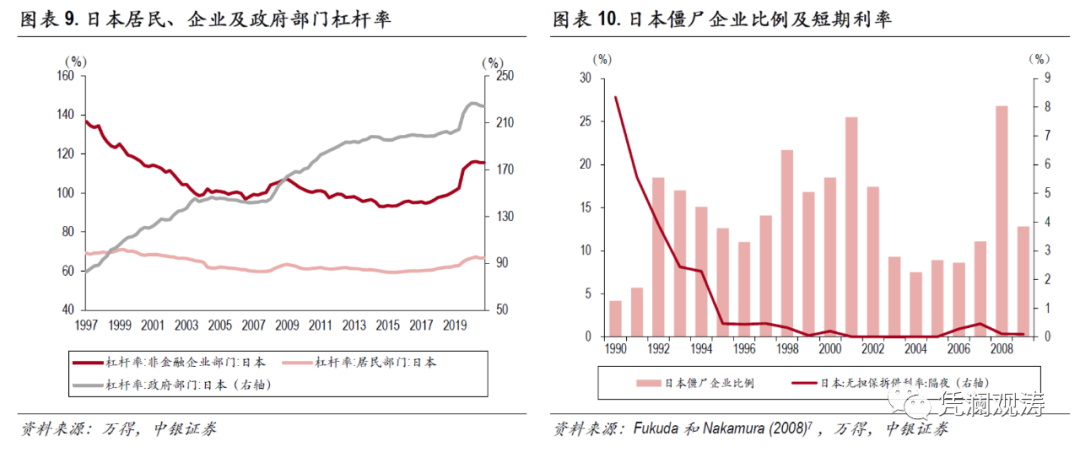

2008年全球金融危机以来,发达国家采取超宽松的货币政策却没有带来通胀,全球反而进入“低利率、低通胀、低增长” 的三低格局,学界一度认为货币数量与通胀理论失联。各国央行此前也并不担忧大规模量化宽松会招致高通胀,反而更担心陷入日本化的通缩陷阱[1],非常规货币政策工具逐渐常规化[2] 。为应对此次公共卫生危机,美联储更是史无前例地实行零利率加无限量宽。当累积多年的宽流动性遇上复苏强劲的需求和供给侧冲击,通胀便不再缺席。本文拟从流动性的三大去向出发,试图通过货币视角来分析美国通胀的演进。

一、市场流动性的三大去向

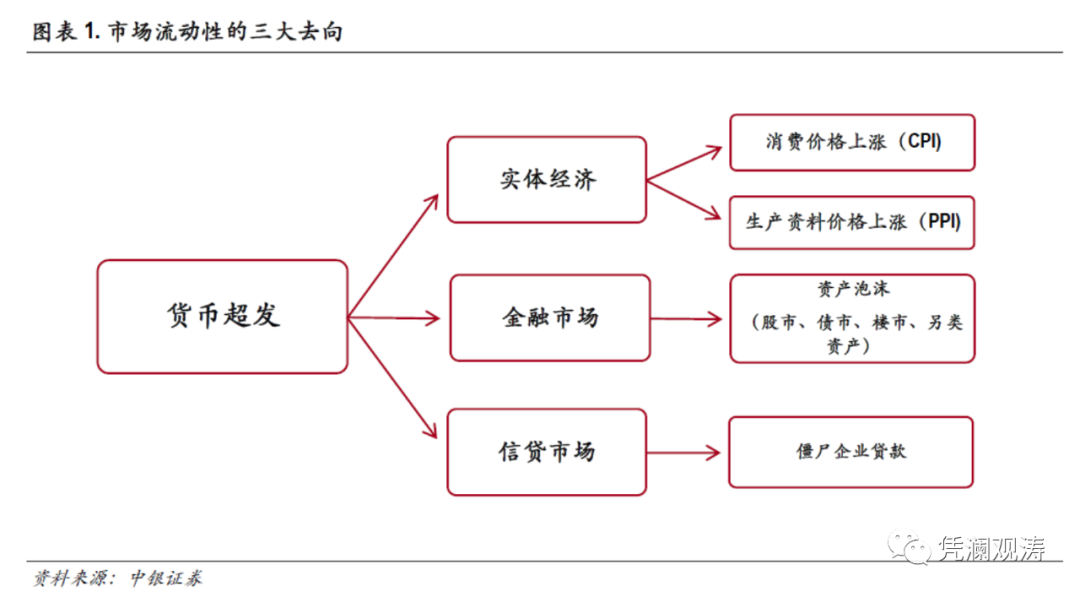

通常来讲,市场大量的流动性有三个去处:一是流入实体经济,变为全面的物价上涨和通胀;二是流向金融市场,如股市、楼市、债市、另类投资(如艺术收藏、虚拟资产、NFT),推高资产价格;三是进入信贷市场,变成僵尸企业贷款(见图表1)。

(一)进入实体经济

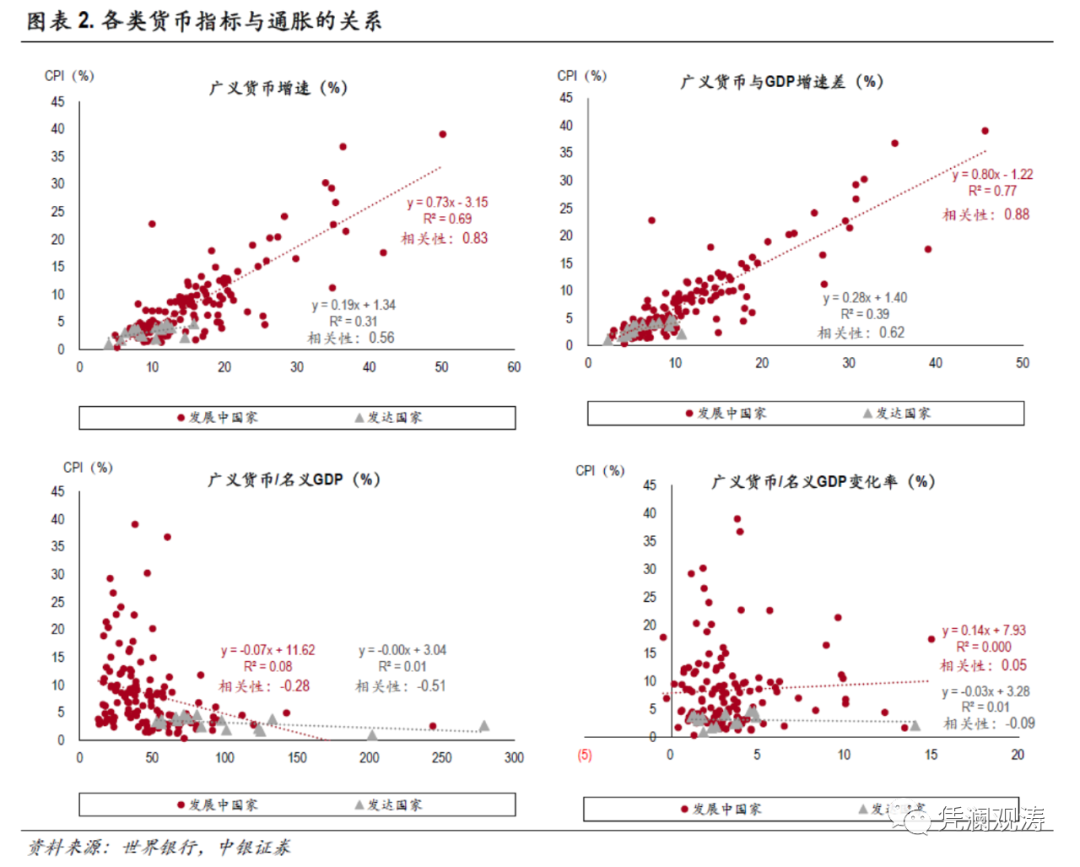

我们利用世界银行1980至2020年统计数据,通过计算150个国家和地区40年间的平均广义货币增速、实际GDP增速、广义货币与名义GDP比值、广义货币比名义GDP变化率以及消费者价格通胀率,剔除如委内瑞拉、津巴布韦等恶性通胀[3]的极端情况,来衡量各类货币指标对通胀的解释程度。结果显示,广义货币与实际GDP增速差和消费者价格通胀相关性最强,其次为广义货币增速,广义货币/名义GDP与通胀相关性最弱,甚至在发达国家呈现负相关;发展中国家的相关性整体高于发达国家。拟合度最好的是广义货币与GDP增速差,与CPI通胀相关性高达0.88(见图表2)。由此,从长期视角来看,货币数量与通胀的正相关关系基本成立。

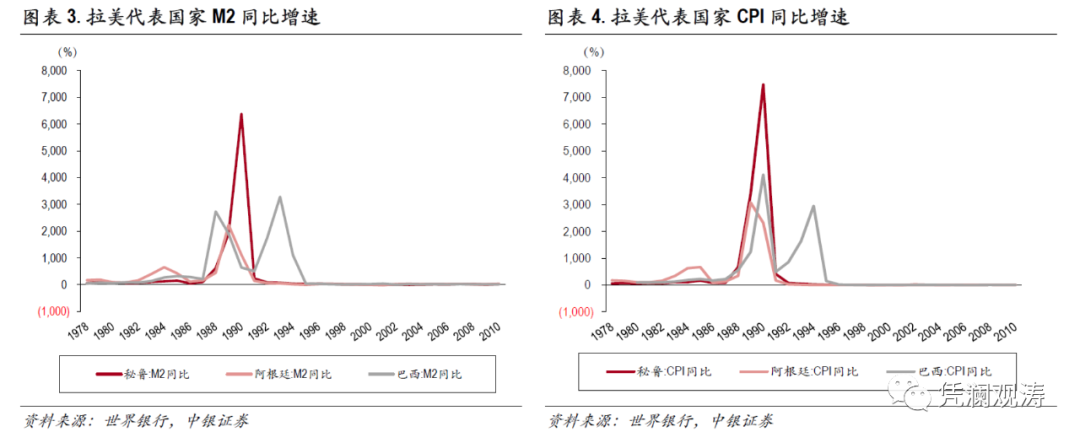

最典型的就是1980年代拉美国家的高通胀。众多拉美国家曾因经济内外失衡,债务危机爆发后货币发行失控而陷入恶性通胀[4]。该地区在 1980 年代按GDP加权通货膨胀率年平均接近247%,1990 达到峰值2915%[5],其中阿根廷、巴西和秘鲁在 1989和 1990年M2同比增速飙升,都曾有四位数的通货膨胀率,最高在秘鲁M2同比增速高达6385%,通胀一度爆表达到7481%(见图表3和4)。

(二)进入金融市场

(三)进入信贷市场

二、本轮全球通胀仍是货币现象

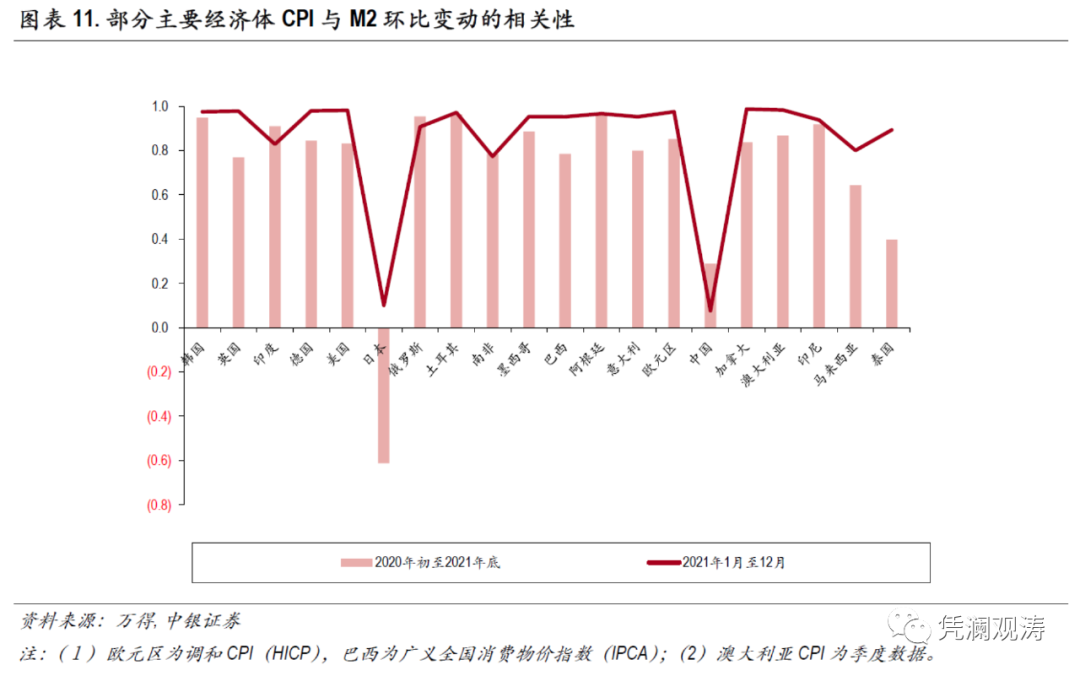

(一)全球范围看M2和CPI具有较高的相关性

对美国、德国、英国、韩国等20个主要经济体的CPI(定基指数)和M2取自然对数后,相关性分析显示,2020年初至2021年底,除中国为弱正相关、日本为负相关外,其他18个经济体均为较强的正相关,相关系数都在0.75以上。其中,韩国、印尼、俄罗斯、土耳其、阿根廷5个经济体的相关系数都在0.90以上,呈现高度的正相关。2021年全年,除中国、日本为弱正相关外,其他18个经济体的正相关性都在0.78以上,其中除南非、印度、马来西亚和泰国外,其他14个经济体的相关系数都在0.90以上(见图11)。

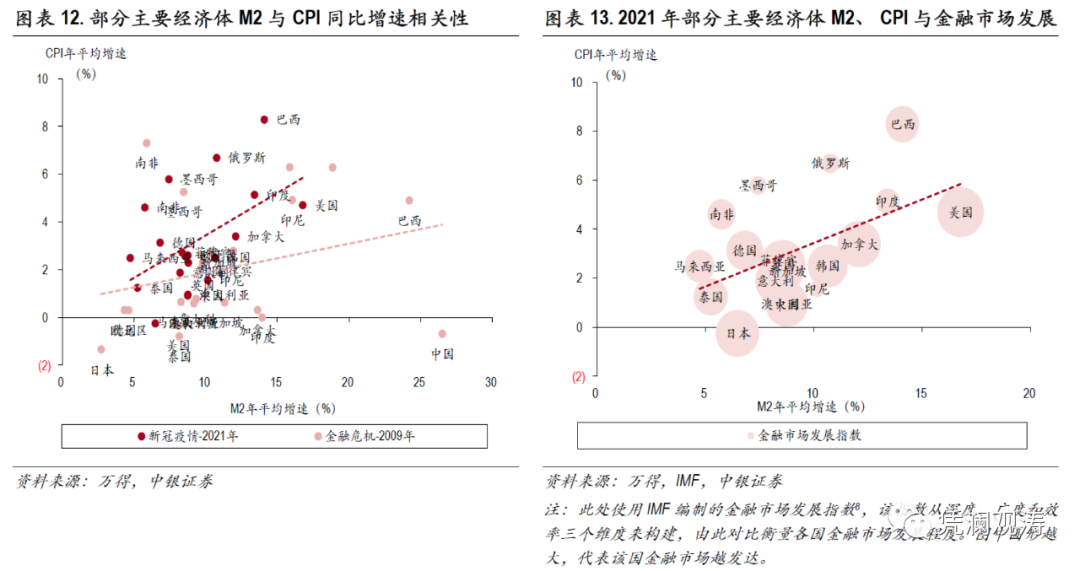

通过分析M2与CPI月度同比平均增速, 可以看出2021年各国平均CPI增速显著增加。与2009年相比,这次M2与CPI趋势线更为陡峭,斜率更大,相关系数也从2009年的0.14上升至2021年的0.52(见图表12)。如果进一步将2021年各国M2、CPI与金融市场发展程度对比,可以看出金融市场发展程度较低的新兴市场国家此轮通胀水平更高,包括如俄罗斯、巴西、墨西哥等(见图表13)。自新冠疫情爆发以来,主要新兴经济体也采取了双刺激措施,相比发达国家,新兴市场金融市场吸收流动性有限,大量的流动性流向实体经济。这也是新兴经济体通胀来得比发达经济体更快,俄罗斯、巴西、墨西哥、南非等主要新兴经济体央行更早加息的重要原因。

进一步使用各国2007至2021年间M2与CPI月度同比数据做格兰杰因果检验,模型原假设为M2不是CPI的格兰杰原因,结果显示,无论是美国、英国等发达国家,还是土耳其、阿根廷、印度尼西亚等发展中国家,2019年至2021年均在5%的显著性水平下拒绝原假设,表明M2是CPI的格兰杰原因(见图表14)。尤其与2008年金融危机期间及其后的八年间相对比,模型显著性明显上升。

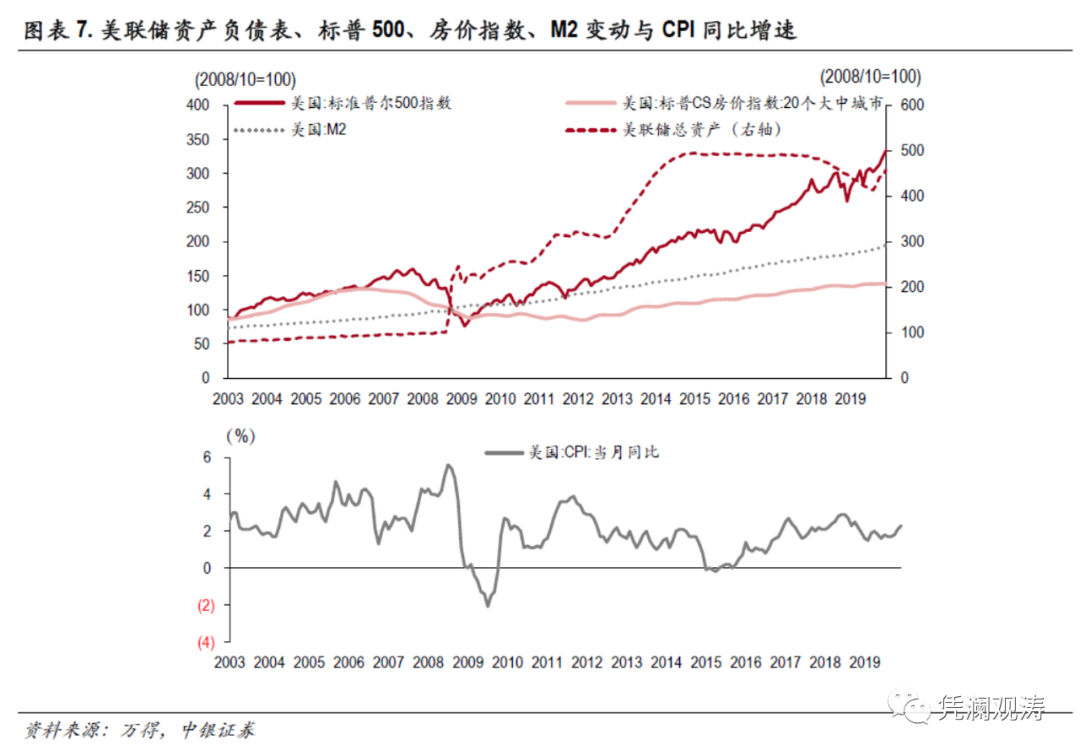

(二)大流行以来美国通胀压力的演变可以从流动性去向寻找线索

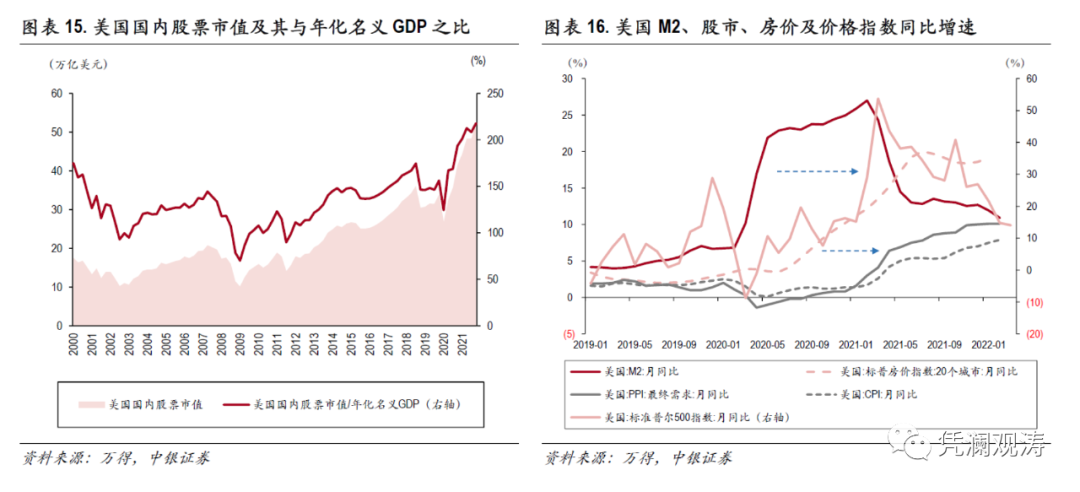

2020年3月,美联储为应对疫情推出零利率加无限量宽,配合一系列财政刺激法案,给私人部门发钱,迅速表现为M2高增长,自2020年5月起连续11个月同比增长20%。释出的大量流动性首先流向了股市、房市等金融市场,表现为资产价格持续上涨。自2020年3月股市低点至2021年12月,美国国内股票市值增长了1.95倍,与年化名义GDP之比上升93.2个百分点(见图表15)。同期,美国20个大中城市标准普尔房价指数上涨了1.29倍。

然而,自 2021年下半年,股市和房市涨幅明显回落,金融市场吸收流动性的能力趋于减弱。2020年3月至2021年12月美国股票市值增长了65.8%,而2021年全年总市值仅增加17.9%。过剩的流动性开始溢出到实体经济。随后看到PPI自2021年2月开始抬升,并逐渐传导至下游消费品,CPI涨幅由2021年4月的4.2%一路上扬至 2022年2月的7.9%(见图表16)。

值得指出的是,2021年二季度之前,美国资产价格飙升,伴随着美国M2货币流通速度由2019年底的1.42次/年降至2021年3月底的1.12次/年,下降了21.2%。但随着美国资产价格涨势放缓,从2021年之后的三个季度,美国M2货币流通速度基本稳定1.12次/年左右的水平(见图6)。

可见,从流动性的去向可以解释为何2020年美国股市、房市屡攀新高,而通胀水平尚未抬升,金融市场与实体经济一度出现背离。因为货币政策传导至实体经济存在时滞,而金融市场却可以在短期内吸收大量流动性,迅速表现为估值扩张。2021年下半年,随着金融资产吸收流动性的能力逐渐逼近临界点,更多流动性溢出到实体经济领域,美国实体通胀压力愈演愈烈。

三、未来美国高通胀的韧性不容小觑

(一)此轮通胀成因复杂,仅靠货币紧缩稳物价恐难一蹴而就

此轮通胀既有货币因素,又有供需失衡等非货币因素,各种因素互相作用,使得通胀水平和持续性远远超出预期。供需角度来看,需求侧在双刺激下迅速反弹,而供给侧缺乏弹性,受到供应链中断、劳动参与率下降等供给冲击,加之能源、粮食价格高企也推动通胀上行。美联储此前一度寄希望于随着经济重启,供应链瓶颈可以逐步缓解,伴随财政刺激退坡,通胀压力能够自行消退。但事实证明,受世纪疫情的持续冲击,供应链的恢复时间长于预期。现在又叠加俄乌冲突进一步扰乱全球大宗商品供应链,供给端压力无法在短期内得到疏解。货币角度来看,此次美联储一次性释出太多流动性,而且与上轮相比,财政货币双刺激,大量流动性进入实体经济循环,体现为M2的高速增长,外生的货币刺激了内生的需求。

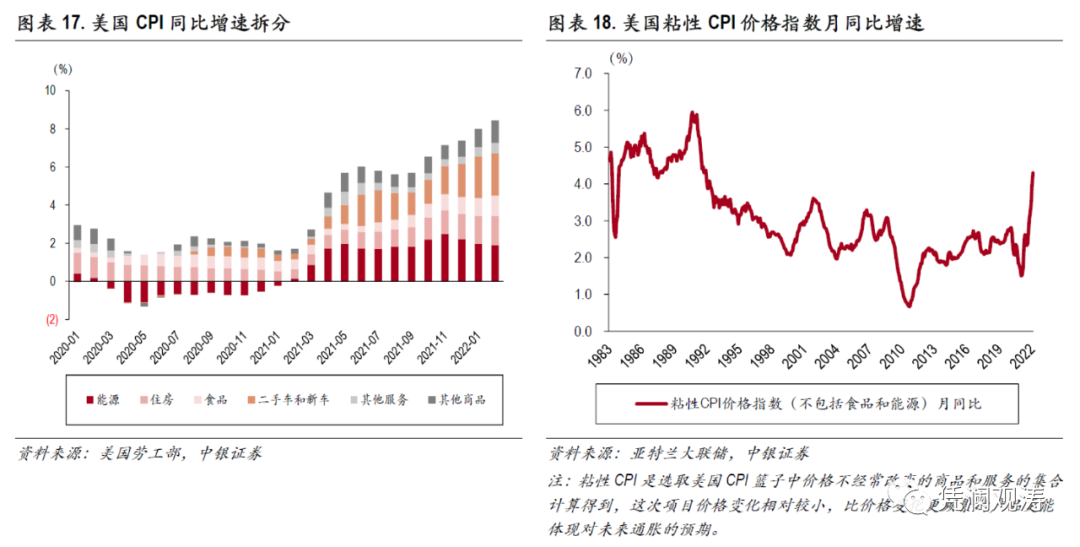

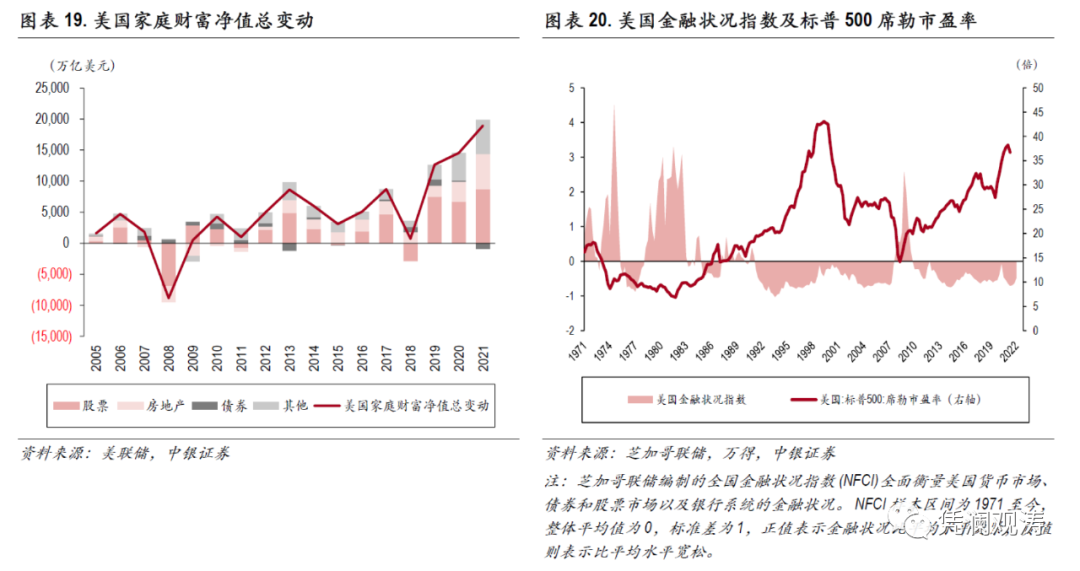

当前,美国全面通胀的风险还在进一步扩散。2022年1-2月份,无论是CPI还是美联储更为关注的PCE数据均继续攀升,2月份CPI同比增长7.9%, PCE同比为 6.4 %。而且,通胀驱动因素已由之前的能源、木材等“异常项”切换到租金、食品等多个分项(见图表17)。此前疫情敏感行业的价格上涨已逐渐外溢到更广泛的商品及服务。根据亚特兰大联储编制的粘性CPI价格指数,2022年2月为4.3%,是自1991年以来的新高(图表18)。

1970年代末大通胀时期,面对两位数的通胀,时任美联储主席沃尔克采取了十分激进的紧缩政策,严格设定货币供应量目标,并大幅加息10%。他用了三年时间才将通胀从1980年初的峰值13.8%降至1983年7月的低点2.5%,而利率高企也带来了1980至1982两年间的经济衰退和失业率激增。前任美联储主席耶伦2015年9月指出,当时的高通胀就是多因素共同作用的结果,包括长期过热的劳动力和产品市场、能源和食品价格的冲击,以及“通胀心理”的出现,即实际通胀的上升导致人们上调对于未来通胀的预期。归根结底,货币政策对这一时期实际通胀持续走高负有责任,因为在食品和能源价格冲击以及其他干扰之后,美联储没有能够将通胀恢复到可预测的低水平[9]。

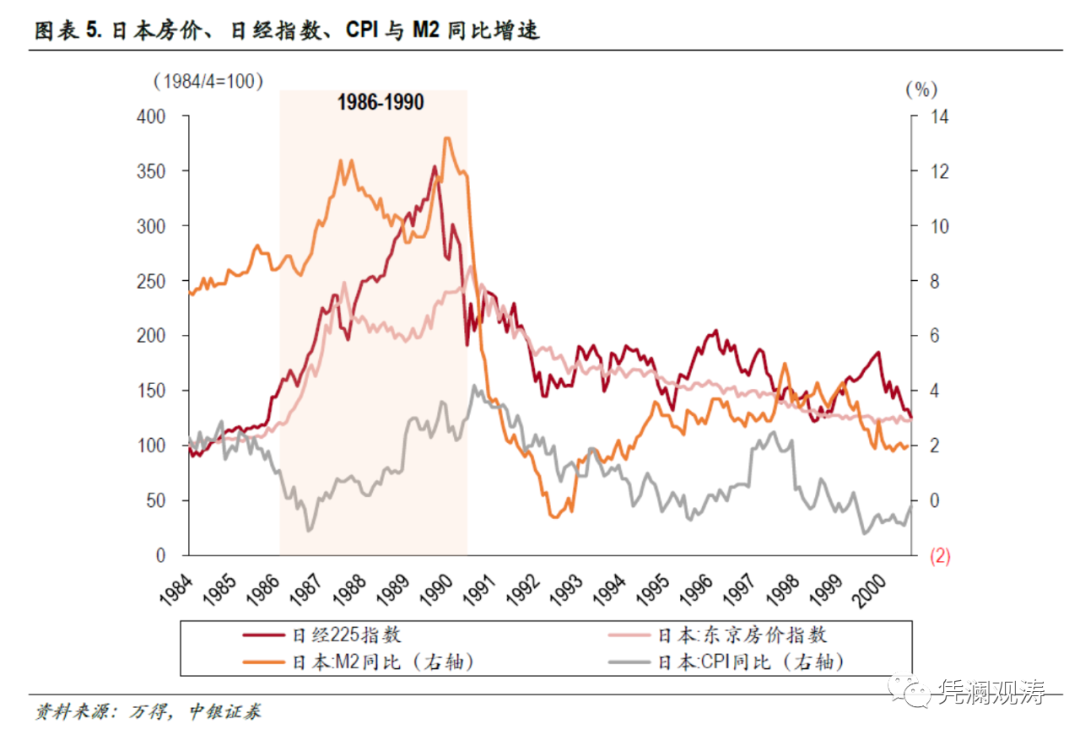

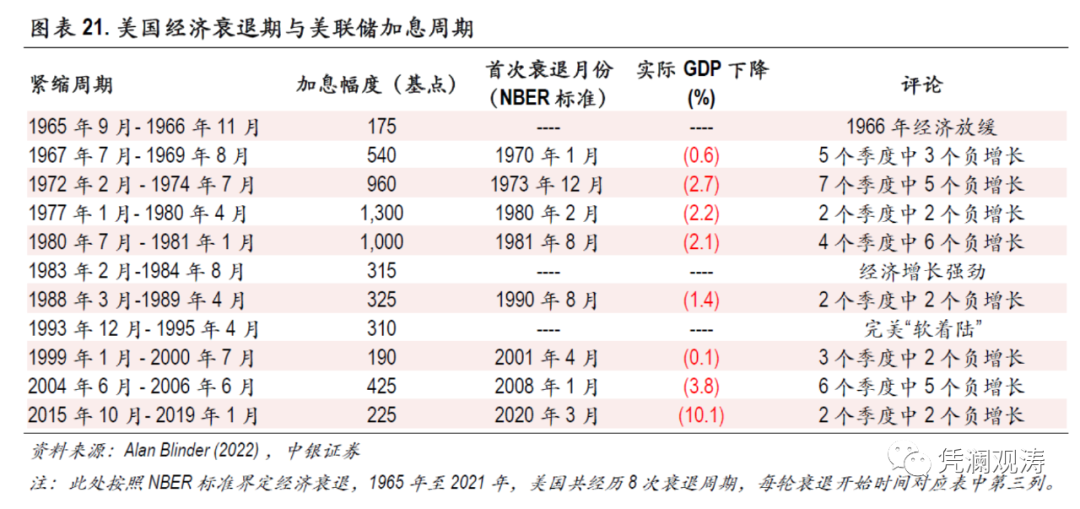

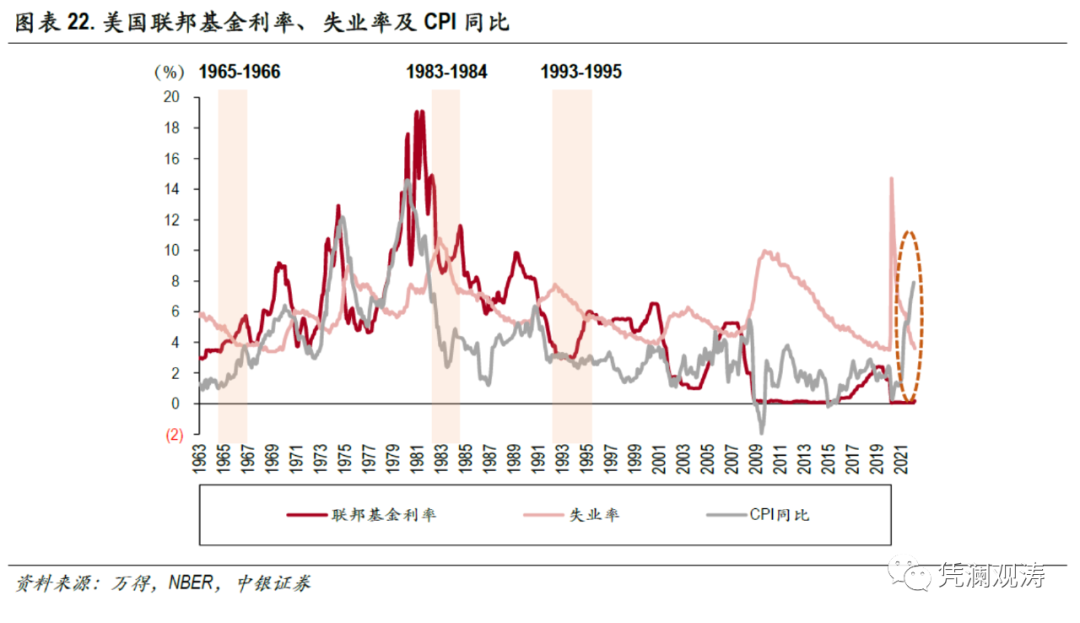

此次相比上轮高通胀,流动性释出更多、更快。即使当下M2增速回落,2022年2月也仍有11.2%的同比增长(且是在2021年2月同比26.8%的高基数之上),接近过去十年平均增速5.9%的两倍(见图表16)。美国过去十多年释放的大量流动性持续推高了美国资产价格,而货币政策也主要通过金融状况传导至实体经济。尤其是过去两年,美国居民财富净值大幅增长,其中主要贡献是股票和房地产(见图表19)。然而,美联储的行动已经迟于通胀形势,后续渐进式的加息可能使得通胀压力在短期内无法得到缓解,而超预期的紧缩则可能加速刺破泡沫。一旦金融市场下跌,负财富效应会拖累实体经济复苏。1990年的日本泡沫破灭和2007年的美国次贷危机就是前车之鉴。虽然最近鲍威尔和耶伦多次强调,相信美联储能够在不引发衰退的情况下控制通胀,并列举出1965,1984和1994年的案例,表明当时美联储大幅加息并实现了经济的“软着陆” ,但是反过来看,1965年以来美国共经历8次衰退,每轮衰退之前都伴随美联储加息(见图表21)。所列举的这三个时期的通胀水平都是出现轻微抬升,失业率也均高于自然失业率水平,而当下利率位于历史低位,通胀水平远远高于美联储2%的通胀目标,失业率也已降至自然失业率以下(见图表22)。鲍威尔和耶伦的此番表述,或许只是在面对未来经济走势的高度不确定性时的乐观型预期管理,与2021年改口的 “通胀暂时伦”如出一辙,试图在给当前货币政策决策合理化。

(二)大宗商品周期或成为下一个“风口”,延长通胀的拐点

当前全球流动性泛滥,而美国金融市场吸收流动性的能力已逼近临界点。美国股市总市值占GDP的比重在2021年底位于历史高位217%(见图表15)。美国价值投资巨头GMO创始人格兰瑟姆认为美国金融市场当前处于超级泡沫之中,而且泡沫同时存在于众多资产类别(股市、房市、债市),当下美国金融市场的情景与1980年代后期的日本股市和房地产十分相似[10] 。

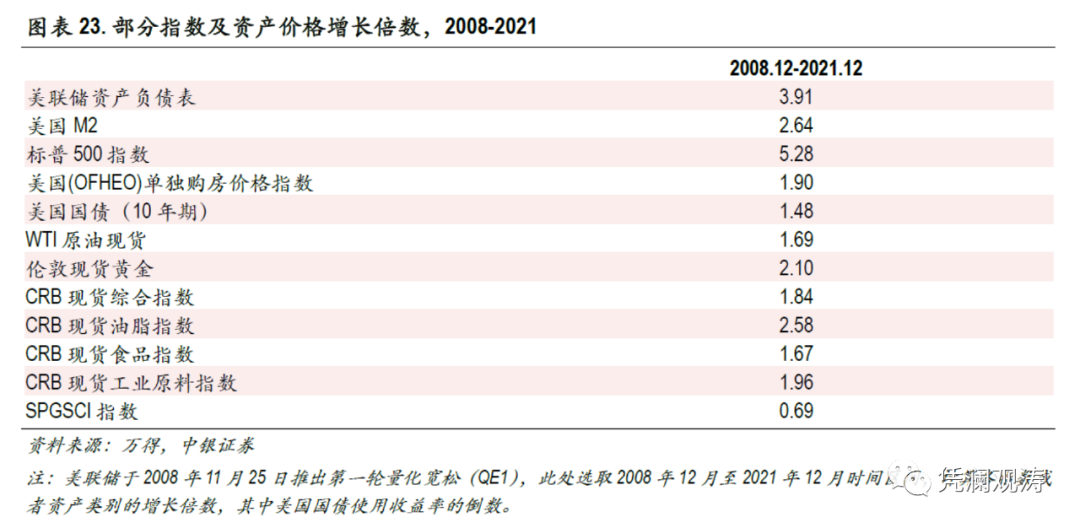

尽管美联储已开启加息周期,但当前市场流动性仍十分宽裕。此前十多年发达国家释放的大量流动性需要寻找低配且能持续产生正向收益的大类资产,而大宗商品作为一种既有商品属性又具金融属性的大类资产,可能会成为下个流动性的蓄水池。自2009至2021年,大宗商品中无论是CRB(美国商品调查局)综合指数、SPGSCI(标普高盛商品指数)还是原油价格,过去十三年的增长倍数均小于美联储资产负债表扩张、美国M2和股市增长的倍数(见图表23)。从组合投资的角度来看,过去十多年间大宗商品持续低配。

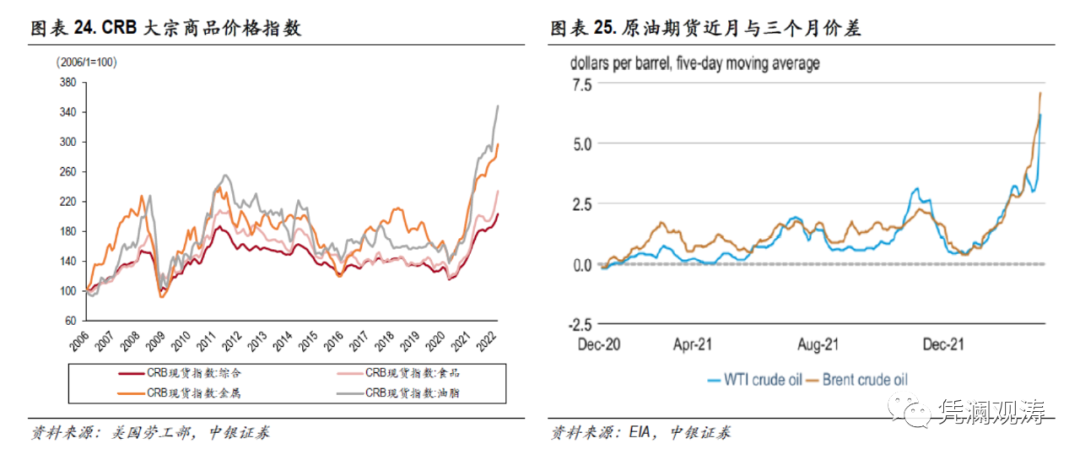

2021年,以原油为代表的大宗商品已经涨势显著,是此轮通胀上涨的重要推动因素。2022年以来的大宗商品价格更是在美元涨、美股跌的背景下屡创新高。截至3月29日,CRB综合指数累计上涨9.3%,CRB食品和油脂指数分别涨15.4%和16.4%(见图表24)。大宗商品正在演变成持续的热点,不缺进一步概念炒作的题材。

首先,在俄乌战争之前,大宗商品供需失衡的基本面已对其价格上涨形成有力支撑。需求端随着全球经济重启而逐渐恢复,供给端各类商品库存位于历史低位,这直接在原油期货市场体现为期现价格倒挂,近月与远月价差走高(见图表25)。而俄乌战争更是成为了价格高速上涨的催化剂,一方面俄乌作为原油和小麦的重要生产国和出口国,直接减少全球供给;另一方面美国和英国对俄罗斯油气实施制裁,扰乱原油供应链。众多原油货运公司已经暂停俄乌的航线,其运输成本大幅度抬升。自2月24日战争爆发以来,到3月30日,原油和成品油运输成本已飙升68.7% 和34.1%。

其次,从中长期看,能源转型和极端气候等因素的全球能源结构转型也将使得传统能源价格高位波动。2021年以来,各国纷纷做出净零排放的承诺,全球能源转型进入加速阶段。为减少碳排放,各国要在压制传统能源的产出的同时发展新能源,但新旧能源转换需要时间过渡。如果短期内新能源产能无法快速提升,传统产能又被过快压制,结果便会造成能源供需结构失衡,其价格及波动率上升。此外,新能源革命将使得对锂、铜、钴、等金属需求剧增。据国际能源署(IEA)预测,若按照计划全球在2050年实现净零排放,金属矿物的投入量需在2040年增加六倍 。如果开采技术和产量的增长无法跟上激增的需求,意味着这些金属价格易涨难跌。

再次,近年来由于气候变化,频繁出现的极端天气也是影响大宗商品产量和价格的重要因素。2020年出现的拉尼娜现象,影响全球气温和降水,使得各地区出现不同程度的多雨或者干旱,全球农作物产量受到负面冲击,联合国粮农组织(FAO)编制的食品价格指数持续上涨(见图表26)。2021年,北美遭遇罕见高温,欧洲多国暴雨以及巴西下半年的寒流和霜冻等极端天气频繁发生,扰乱全球粮食生产,持续推高粮食价格。

大宗商品在已有基本面支撑的价格上涨过程中,也不乏对其进行投机炒作(如LME的“妖镍”事件),将各种不利因素炒为热点概念,放大其金融属性,进一步加剧各类商品价格在高位的波动。

商品中尤其是原油、粮食等价格持续高涨,将进一步推迟通胀拐点的到来,叠加美联储货币紧缩,可能加剧美国经济滞胀风险。历史上美国在1973、1979和1990年遭遇三次石油危机之后,紧随其后的便是1973-75,1980-82和1990-1991年的经济衰退。前任美联储主席伯南克在其1997年的论文研究发现,石油危机后造成经济衰退的原因是央行为应对油价飙升而实施的紧缩货币政策,并不是油价飙升本身[11]。

(三)美国通胀—通胀预期、薪资—物价上涨的两个螺旋正在逐步蓄能

根据密歇根大学消费者预期调查,2021年5月以来,1年期通胀预期一直4.5%左右,持续高于历史均值,纽约联储消费者通胀调查从1月的5.8%继续上扬至3月的6.6%;市场隐含5年期通胀也不断上行, 3月份持续高于3%,最高至3.59%(见图表27)。除消费者和市场通胀预期持续走高外,微观高频数据谷歌搜索趋势显示“通胀”词条在美国的搜索频率自2021年以来显著增加,3月份同比上升72%,达到有数据以来的峰值(见图表28)。2022年11月美国将面临中期选举,通胀压力愈演愈烈,已从经济问题转变为重要的政治议题。根据美国盖洛普公司2022年3月份的民调数据[12],有17%的受访者认为高生活成本(通货膨胀)是当前国家面临最大的问题,较2021年10月上升11个百分点(见图表29)。

紧俏的劳动力市场支撑工资的进一步上涨。疫情期间高额的财政转移支付及各类补助失业金使得职员要求更高的劳动报酬补偿,2022年2月美国非农私人企业全部员工平均时薪同比上涨5.1%,美联储尤为关注的指标雇佣成本指数(ECI)2021年四季度同比增长5%(见图表30),为过去二十年来最高。迄今为止,美国工资涨幅仍然落后于CPI的涨幅,民众真实购买力下降,后续有可能因生活成本上升要求更高的薪资补偿。此外,美国劳动力市场的结构性变化,比如辞职潮、提前退休等因素,美国出现劳动力短缺,很多企业出现了招工难、用工贵的问题,这将进一步推升薪资上涨压力。

四、主要结论

通过分析流动性的三大去向可以发现,长期的宽流动性会招致多方面的严重经济后果。流入金融市场、信贷市场的流动性不会带来传统意义上的通胀,但无论是实体通胀抑或是过高的资产价格,都是流动性过多的表现形式。

货币超发不一定造成通胀,但通胀归根到底仍是货币现象。美国过去十多年极度宽松的货币金融条件埋下了此次高通胀的隐患。虽然自2008年金融危机之后发达国家通胀整体低迷,即便实行大规模量化宽松,通胀也没有明显起色,但是低通胀环境不能被当成理所当然。此次为应对公共卫生危机所采用的空前财政货币双刺激,带来了复苏强劲的需求,又遇上供给侧冲击、能源价格高企等触发条件,通胀便席卷而来,其持续时间也超乎市场和美联储预期。

通胀和通胀预期以及薪资和物价上涨的两个上升螺旋迹象在逐步蓄能,有可能引发通胀预期脱锚,使得当前的通胀变得更加根深蒂固。果真如此,未来需要付出更大的经济代价来治理。这正是鲍威尔誓言不计一切代价稳物价的主要原因。大宗商品近期价格飙升,受到供需失衡的基本面和投机炒作的概念共同支撑,这将进一步推迟通胀拐点的到来。当持续走高的大宗商品价格叠加美联储收紧,未来美国经济滞涨风险加剧。

美国的通胀已成为2022年影响美联储决策的关键变量。但是,美联储此次退出过程要兼顾经济复苏和金融稳定。如果继续采用渐进式紧缩,则通胀压力短期内难以得到缓解,而超预期地过快行动则可能使金融市场出现更大幅度回调,进而波及实体经济,金融危机或演变成经济危机。接下来,要看美联储如何有序回收市场流动性并有效和市场沟通。如果美联储紧缩没有刺破资产泡沫、引发经济衰退,则美国或许要容忍更长时间的高通胀,因为过剩流动性的下一个主要去向或是大宗商品。

风险提示:美联储货币政策紧缩超预期,美国经济复苏不及预期,地缘政治风险加剧等。

注释:

[1] Summers, L. H. (2015). Have we entered an age of secular stagnation? IMF fourteenth annual research conference. IMF Economic Review,63(1), 277-280.

[2] Borio, C., & Zabai, A. (2020). When the unconventional becomes conventional. Speech at the ECB and Its Watchers XXI, 30., https://www.bis.org/speeches/sp200930.htm

[3] 恶性通胀按照广泛定义为每月通货膨胀率在50%,年化通胀率在129%以上。

[4] Bernanke, B. S. (2005). Inflation in Latin America: A new era?,(No.88). https://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2005/20050211/default.htm

[5] 包括阿根廷、玻利维亚、巴西、智利、哥伦比亚、墨西哥、秘鲁、乌拉圭等8个拉美国家,使用GDP不变价美元加权计算。

[6] McGowand等(2017)将僵尸企业定义为存活10年以上,在过去三年中营收负增长且利息保障倍数低于 1。McGowan, M. A., Andrews, D., & Millot, V. (2017). Insolvency regimes, zombie firms and capital reallocation.

[7] Junichi Nakamura, & Shinichi Fukuda. (2008).“Did zombie companies become sound? ", Economic ManagementResearchVOL29-1, Development Bank of Japan Capital Investment ResearchInstitute.

[8] Svirydzenka, K. (2016).Introducing a new broad-based index of financial development. https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2016/wp1605.pdf

[9] Yellen, J. (2015). Inflation Dynamics and Monetary Policy, Philip Gamble Memorial Lecture. University of Massachusetts, Amherst,https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/yellen20150924a.htm

[10] https://www.gmo.com/americas/research-library/let-the-wild-rumpus-begin/

[11] Bernanke, B. S., Gertler, M., Watson, M., Sims, C. A., & Friedman, B. M. (1997). Systematic monetary policy and the effects of oil price shocks. Brookings papers on economic activity, 1997(1), 91-157.

[12] https://news.gallup.com/poll/1675/most-important-problem.aspx

版权所有:北京五十人论坛顾问有限公司

版权所有:北京五十人论坛顾问有限公司