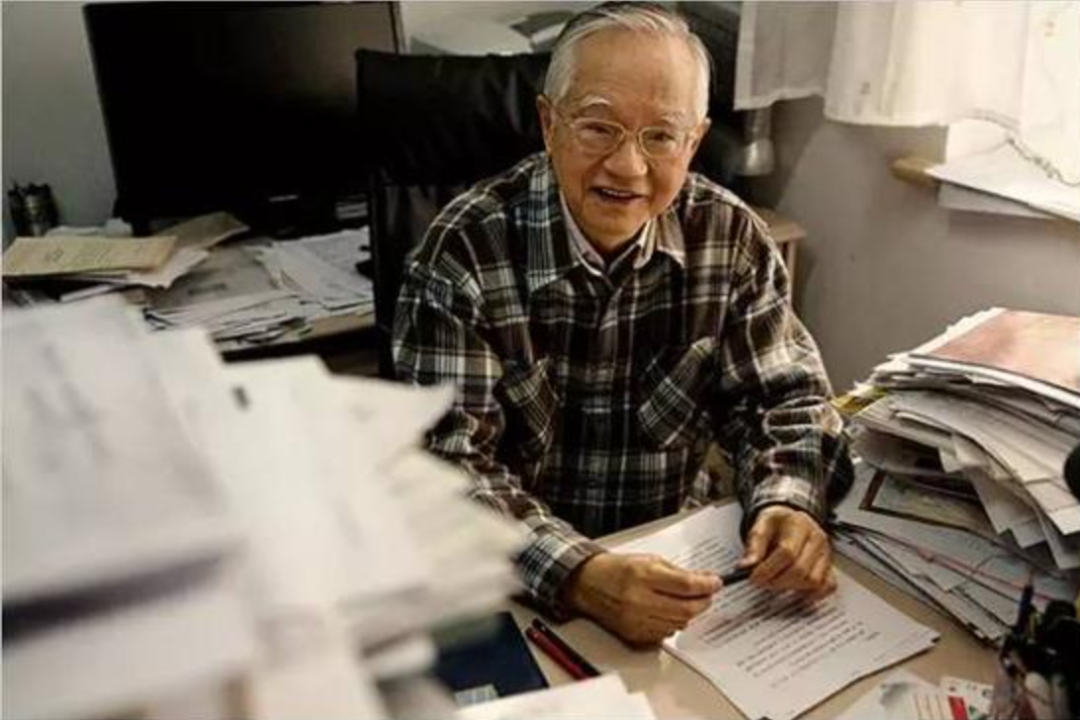

蔡昉 (中国社会科学院学部委员、孙冶方经济科学奖第六、十四、十九届获奖者)

自从中国社会科学院调我到人口(与劳动经济)研究所工作,我就开始尝试把人口转变因素纳入经济增长的框架中,希冀由此能够更全面地认识中国经济。事实证明,这个视角使我获益良多:面对2004年开始愈演愈烈的劳动力短缺,由于能够结合人口结构变化趋势,我得出中国经济迎来刘易斯转折点,因而人口红利即将消失的判断。在守护自己得出这个判断的研究中,“中国经济五十人论坛”提供了一个有益的平台,依托这个平台我能够面向严肃的经济学家同行表述自己的观点和论据,并且在争论过程中,得以对这个判断的认识不断深化,进而得出一系列关于中国经济可持续增长的观点。

在我从事经济研究的职业圈内,通常要与三类对象进行交流:一是经院派经济学家的研讨,要大讲假设、模型和数据,对此强调至极,有时会导致对研究的真正问题和初始目标的偏离;二是接受财经记者的采访,对方只需要你的最与众不同的观点,注定要把前因后果、传承取舍和推论过程统统省略掉;三是具有问题意识的经济学家,注重分析过程,懂得来龙去脉,关注政策建议。“中国经济五十人论坛”成员就是后一类经济学家的代表性群体。

“需要走过多少路?”

后来获得诺贝尔文学奖的美国摇滚歌手鲍勃•迪伦,在其名为《答案在风中飘荡》的歌中问道:需要走过多少路,一个人终能长大成熟?国家的发展也是一样,总是要翻山越岭、爬沟过坎,柳暗花明又一村。根据相关的历史经验,揭示出经济社会发展有哪些关口是不能退避的,哪些转折点必须跨越,以期引起社会的关注,对政策制订也具有一定的参考价值。通过诸如此类的研究,经济学家常常会概括出一些关于发展阶段的特定说法。在尝试刻画这些特征化事实的时候,也需要着眼于准确性和出于醒目的目的,抓住事物最关键的特征为其命名,如果能够朗朗上口、便于记忆,则更佳。

也有一些人对这类概括不以为然,认为是一些研究者在造概念,甚至怀疑这类研究的动机,责备其哗众取宠。批评者中最极端的辩论方式,是不分青红皂白把诸如此类的概念一概定性为“伪命题”。由于科学上讲的伪命题或不真实的命题,是指一种判断既不符合客观事实,也不符合理论预期,因此,回应这些不同意见的方式,无疑是继续进行经验研究,以提供更多的证据。

此外,还有必要从更基础的问题上进行一些讨论,即回答我们为什么需要概念从而理论。概念作为思维体系中一个最基本的构筑单位,是理论家把所观察到的事物进行概括,最终抽象为理论的一个工具。因此,制造概念也是进行研究的一个必不可少的中间过程。经济学家在形成相对成熟或成体系的理论之前,常常把现实中的观察结果提炼为一些特征化事实(stylized facts),就是依据的这个道理。我们熟知的如罗斯托划分经济发展阶段的传统,其实并非在后来的文献中消失,而是被一系列冠以特征化事实名称的说法所替代。例如,库兹涅茨“现代经济增长特征”、“帕兰特—普雷斯科特发展事实”、“卡尔多事实”、琼斯和罗默“新卡尔多事实”,等等。

这里举的经济学说史中的例子都显示,如果提出的问题的确有意义,作为抛砖引玉以启发更多同行参与讨论,概括这样的特征化事实对学术的发展当然是有益无害的。至于哗众取宠之说,更是责之过甚了。我之所以要为研究中的这种现象辩护,还有如下两个与个人有关的原因。

其一,中国经济能够在一个人的一生中,就经历了完整的发展过程,即从低收入阶段迈入中等收入阶段,进而进入高收入阶段,实乃经济学家的幸运。再把眼光放远放长的话,我们能够借助经济史文献,加上个人的直接观察,看到中华民族由盛至衰、再至盛的伟大复兴。记录和解说这样的恢弘经济发展历史,揭示其一般规律,当然要尽可能使用抽象的方法和规范的语言。

另一个原因是因为我本人与相关的概念制造与流传有关。例如,堪称原创、争议最大、流传最广的概念是“刘易斯转折点”;对区域协调发展有借鉴意义的原创概念“梅佐乔诺陷阱”;并非作为学术概念提出,却有一定参考意义并为人们所记住的“雷尼尔效应”。此外,对于有助于在认识上鞭辟入里、政策上未雨绸缪和宣传上不胫而走的其他概念,我虽不是原创者,却也撰文参加了相关的讨论。

不过,对理论价值和政策含义最有信心的,还是自己作为始作俑者并因之长期处于争论漩涡中心的两个重要概念——“刘易斯转折点”和“人口红利”。“中国经济五十人论坛”这个平台本身及其成员,无论赞成与否,始终以严肃的态度对待,并提供了发表的讲坛和有益的评论。

田横岛纵论人口红利

2007年7月28日举办的田横岛论坛,可以说是我的第一个机会,能够向经济学家同行系统讲解自己关于“刘易斯转折点”和“人口红利消失”的观点。那一年早些时候,作为中国社会科学院建院30周年的纪念活动,我就该题目做了一个讲座,讲完后便匆忙回到当时的挂职单位——南水北调中线干线建设管理局,暂时把这事抛诸脑后。

孰知这次讲座的内容被记者大肆炒作,一时造成“满街尽说蔡中郎”的局面。当我注意到的时候,发现这轮炒作不仅依据的都是被记者简化甚至断章取义的观点,而且许多报导和评论都以自己的好恶判断来曲解我的本意,结果造成一种钱玄同与刘半农式的双簧效果。当年这两位新文化运动的提倡者,苦于找不到论战对手,遂自导自演了双簧戏,把反方扮演得逻辑混乱、洋相百出。我当时几乎就是被记者塑造成这样的角色。

恰是因为处在这样一个尴尬的境地,我十分珍惜在田横岛与自己的经济学同行面对面交流的机会。记得在田横岛的讨论中,每个主旨发言人都获得了足够充分展示经验证据的时间,讨论者提出的问题也全然不是那种不可证伪式的,避免了小儿辩日般的无奈。或者在现场可以即时回应,或者把问题如数照收,自认为最终都得到了经验的检验和合理的回答。

判断“刘易斯转折点”

早在20世纪80年代,在我尚不能熟练阅读英文文献的时候,就开始借助介绍性文章和翻译文献,密切关注刘易斯的二元经济发展理论。而且,随着对中国农业劳动力转移过程的研究愈益深入,发现这个被西方主流经济学所忽略的理论,对于理解中国的经济发展颇有助益。反过来,中国经济发展的实践填补了该理论在经验上的不足之处,实际上帮助了这一理论流派的重生。例如,刘易斯本人自始至终没有说清楚,为什么剩余劳动力不能像新古典理论所预期的那样在劳动力市场上出清。而实际上,中国特有的户籍制度,恰恰起到这种阻碍市场出清的作用。

在2003年之前,对于中国的民工潮现象,我与经济学家同行们在认识上就有分歧。那个时候,人们已经不再把农民工看作是盲流,相反,有一些经济学家认为沿海地区外向型企业和劳动密集性产业的发展,压低了农民工的工资,因而把利润拱手让给了跨国公司。而我坚持认为这是消化剩余劳动力的过程,同时发挥了比较优势,是值得拍手称赞的发展模式。而2004年突然发生的民工荒现象,一下子把争论的问题转了个方向,同时让我自己的认识有了进一步的深化。

对于媒体大肆渲染的珠江三角洲地区民工荒,我做出的第一反应是携团队进行实地调查,确认了这个现象是实际发生的。接下来,我把劳动力市场的这个真实的变化,与宏观数据显示的劳动年龄人口增速放慢的趋势进行比照,发现民工荒现象不是周期性的,不是结构性的,也不是暂时性的,而是经济发展阶段和人口转变阶段相交织的必然结果。接下来,我便得出了这个此后多年争论不休的结论:中国经济已经迎来了刘易斯转折点。

威廉·阿瑟·刘易斯爵士(Sir William Arthur Lewis,1915年1月23日-1991年6月15日)

1979年诺贝尔经济学奖获得者阿瑟·刘易斯把发展中国家经济划分为两个性质不同的部门,其中农业的特点是积淀了大量过剩劳动力,因此该部门的劳动边际生产力极其低下,从相对意义上说,远远低于非农产业,而从绝对意义上说,则为零或负数。这样,伴随着资本的积累,工业部门在扩张的过程中,便能够以不变的工资获得源源不断的劳动力供给,一直到劳动力被吸纳殆尽。这整个过程就是所谓的二元经济发展。

这个简单的模型很好地解释了中国改革开放期间经济发展的特有现象,如转移劳动力工资的低廉和长期不变、劳动密集型产品的比较优势和国际竞争力,以及超高速经济增长等。我也是一直循着这个思路去观察中国经济发展的。熟悉这一理论的国内外经济学家,认为我的研究贡献是把人口转变过程与二元经济发展结合在一起进行分析。

尽管长期以来,我像大多数同行一样,并没有想到有一天,劳动力真的会出现短缺,由于我的研究具有人口视角,观察到了劳动年龄人口从高速增长到减速,再到负增长,以及人口抚养比从显著下降、到达谷底及至迅速提高的变化趋势,因而可以一下子抓住问题的实质,及时指出劳动力无限供给特征变化的转折点。

“刘易斯转折点”这个概念,并非我的独创,而是刘易斯二元经济理论逻辑中内含的。准确地说,在刘易斯那里,二元经济发展先后要经历两个转折点,第一个转折点以农业的劳动边际生产力超过零点为标志,现实表现却不是劳动力的绝对不足,而是需要提高工资才能保持劳动力的供给;第二个转折点以农业与非农产业的劳动边际生产力均等化为标志,二元经济结构从而使劳动力无限供给特征就此消失。

不过,只有对中国的二元经济发展历程有着全方位把握,同时对相关文献有足够深刻的理解,才能最终超越从文本到文本讨论问题的藩篱。我发现,对于中国经济真正具有政策含义的是第一个转折点;而死抠劳动边际生产力趋于相等这样的教条,并不能清晰地抓住并揭示政策含义所在,从经验的角度也很难进行实证检验。

总体而言,国内许多经济学家对二元经济理论的了解是粗浅的,此前也从未有人关注过刘易斯提出的转折点。在国际上,长期以来经济学界也已经把刘易斯的理论置于相当边缘的地位,而“刘易斯转折点”这个概念,仅在不那么主流的讨论中偶尔出现过。而且,国外熟悉二元经济理论的学者,过于关注第二个转折点,并且对中国统计中的农业劳动力数据特点缺乏了解,因此,一些参与讨论的学者,不可避免地走进通过估算劳动边际生产力回答转折点是否到来的死胡同。

聊以敝帚自珍的是,我确实独自做出了中国经济到达这个转折点的判断,并且在一片反驳和批评之中坚持己见,做了大量的研究检验并捍卫自己的观点。不过,除了在面对面的讨论中常常不得不回应别人的质疑之外,在这场长达数年的笔墨官司中,我没有采取针锋相对的方式直接辩论,而是自始至终自说自话般地进行阐述。原因主要有两点。

首先,绝大多数批评者依据的只是媒体的报道,几乎没有人读过我在学术刊物发表的论文,且批判性的意见通常也只是一般媒体上的非学术议论,因而无从进行正面交锋。而且我发现,中国的人口学家整体而言完全不关心经济发展,也缺乏必要的经济学训练,而经济学家长久以来并不关心人口问题,如今虽然不乏猎奇之心,通常也不得要领,因此,辩论并不能建立在相互认同的学理和经验基础上进行。

其次,我的观点被政府主管部门视为对政策认同有不利影响,甚至有一段时间,每逢媒体报道我的一个观点,某些部门的领导或者发言人就要出来澄清一番。在极端的情况下,我的这些纯粹学术性和政策性的观点,也被人引申出无中生有的含义,因此保持一定程度的低姿态,也算是对自己的一种必要保护。

通过阅读相关领域的文献,以及与合作者一起做大量的经验检验,参与这个学术和政策争论,我一方面深感加尔布雷思所说的“传统观念”惰性之强大,另一方面也越来越确信自己做出的这一判断的正确性,愈加感到让人们关注此事的必要性,以及推动政府做出政策反应的紧迫性。

有趣的是,如同前些年人们因诸多的误解而批评我的观点一样,近年来许多人声称赞成我的观点,同样伴随着不少的过度解读。其实,在这个问题上我所做出的努力和想要说明的事情,从逻辑主线上说,既无关人口生育政策的讨论,也不是为重视或不重视就业的政策提供证明,主要在于论证经济发展阶段必然发生的变化,可以说为新常态的判断铺设了经验背景,从而有助于人们从供给侧认识经济增长减速的原因。

高山流水有知音

在作为少数派的时候,也有经济学家以自己的敏感性、判断力、扎实研究和传播力,给我以声援,如北京大学的黄益平和斯坦福大学的罗斯高两位教授。哥伦比亚大学教授芬德利(Ronaldo Findlay)也主动写信,认为我观察到的中国人口变化趋势,对世界经济格局将产生极大的颠覆性影响。最值得说一说的是几位德高望重的经济学家,最早给予“刘易斯转折点到来”这个判断以高度重视,尽管并非全都赞同这个判断。

吴敬琏教授较早注意到这一研究,并于2007年邀我到其主持的国际经济学会(IEA)圆桌会议上讲一讲。或许是我未能完全清晰地表达自己的重点和政策含义,也或许是评论人受主流经济学固有模式束缚,而抓不住中国问题的针对性,康乃尔大学教授考希克·巴苏(其实他的经济学思想是相当反主流的),竟以为我警示劳动力短缺和工资上涨是渲染政策的成就,故而十分客气地大讲他之所以更喜欢对政策持批评态度的研究,是因为由此得出的结论更有助于政策的改进。

这个理解与我的原意真是大相径庭,这个善意的批评更是南其辕而北其辙。不过,吴敬琏老师却是以其一贯的敏感性,抓住了诸如“刘易斯转折点”等判断的要义,不仅在许多场合推荐这个观点,更是明确地以此作为论据,强调转变经济发展方式和提高全要素生产率的紧迫性。

南亮进(みなみ りょうしん、1933年 - )

曾任职日本一桥经济研究所的南亮进教授,20世纪60年代以研究日本经济转折点著称,其所讨论的问题就是现在所称的“刘易斯转折点”。他在80年代初也开始关注中国经济,90年代曾在中国留日学者的介绍下与我见过面。当他注意到我关于“刘易斯转折点”的研究后,再次主动联系见面交流。

为了促成我赴日为他所担任会长的中国经济研究会年会作报告,他特意让位于东京的亚洲开发银行研究院(ADBI)出面,邀请我到该院访问。后来我才知道,他让ADBI出面是为了对方可以付我一笔演讲费,并安排舒适一点的酒店。ADBI不负重托,邀请了各国多位参会人与我讨论,以致在研讨会上形成我孤军奋战、舌战群儒的热烈气氛。

随后的几年里,我们一起在中国和日本成功组织了多次研讨会,安排了相关的成果出版。有意思的是,南亮进教授始终没有同意我的观点。在我看来,他过于坚守农业和非农产业的劳动边际生产力趋于相等这个教条,加上对中国统计数据把握不够准确,与马欣欣一起做了一个计量分析,认为中国远未达到转折点。

针对这个对立面,我援引关于两个“刘易斯转折点”的说法,认为第一个转折点的到来,即农业劳动的边际生产力不再为零时,对于经济发展更具有阶段性转变的意义。在东京的一场讨论中,在会议间歇他的一个学生悄悄对我说,我们几个人一起讨论过,觉得蔡教授您说的是对的。

道理越辩越明。南亮进教授的热心讨论帮助我进一步澄清了一些认识,而由我的研究引起的这场争论,也激励南亮进教授把自己的实际退休年龄延迟了若干年。当我们争论告一段落,专著也出版之后,他便彻底离开了学术研究,以八十多岁的高龄遍游世界,一心一意去爬山了。

青木昌彦(あおき まさひこ 1938年〈昭和13年〉4月1日 - 2015年〈平成27年〉7月15日)

已故斯坦福大学教授青木昌彦也曾非常关注我的研究。在我参加一个在日本京都举行的研讨会之后,他安排我到东京的若干场合演讲,包括又一场在ADBI的讲座。此后,我们分别在斯坦福大学校园里、我所在研究所和院里的办公室,以及一些会议的场合继续争论,并且通过大量的邮件交流。

在交流中,我深感青木教授的严谨和执着。他去世之前在邮件中和见面时,反复追问我:中国农业劳动力比重是否降到了20%,认为从国际比较的角度(他的参照系是日本和韩国),这个转折点十分有意义。我告诉他,国家统计局数据显示的农业劳动力比重仍然高达30%左右,可我自己的估计显示,这个指标实际上已经降到了20%。

青木教授去世后,许多中国经济学家撰文回顾他对经济学的贡献,以及对中国经济的关注。虽然我并没有写这样的文章,却真心认为他给我留下了有益的课题。这话要从2010年在北京召开的第十六届世界经济学家大会说起。当时,青木教授作为世界经济学家协会的卸任主席,做了一个著名的主席演讲。由于演讲主题恰是我一直思考的问题,可以说,很少有人比我更关注这篇演讲,更懂得其深邃的内涵。

在这个演讲中,青木教授根据东亚的经验把经济发展区分为五个阶段:M阶段即马尔萨斯贫困陷阱、G阶段即政府主导发展的阶段、K阶段即库兹涅茨过程、H阶段即基于人力资本的发展阶段,以及PD阶段即后人口转变阶段。我曾向他建议把K阶段称作L阶段即刘易斯二元经济发展阶段,他起初同意了,并且在一些场合真的这样说过。可后来或许是经过深入思考,他再次回到K阶段的说法,不再提L阶段。

根据自己所关注和研究问题的逻辑,我越来越理解为什么青木强调库兹涅茨而“忽略”刘易斯,因为他所强调的是经济发展中的库兹涅茨过程,即遵循生产率提高的方向实现产业结构变化。当我告诉他中国的农业劳动力转移已经趋于减速,返乡人数有可能超过进城人数时,他不无担忧地说:那岂不会出现逆库兹涅茨过程?后来,我果然发现这一担忧大有成为事实的趋势。揭示与之相关的道理,提醒决策部门用改革的办法避免这一不利后果,算是对青木昌彦教授的最好纪念。

我进行了一项估算,在改革开放时期,劳动力从低生产率部门向高生产率部门转移创造了资源重新配置效率,并对1978—2015年期间劳动生产率的提高,做出了高达44%的贡献。在超大型城市对外来人口实施大规模清退之际,我警示这种政策造成逆库兹涅茨过程的极大危险性,即生产率提高过程的逆向变化。那样的话,则会使经济增长动力向生产率驱动的转变受阻。

结语:诱致性研究兴趣

日本经济学家关志雄曾经对我说:“刘易斯转折点”(人口红利)这个说法够你“吃”十年。十来年过去了,我的确不再愿意总是把这些概念挂在嘴边。然而,由这场争论引起的深入研究,除了在关于中国如何避免中等收入陷阱等方面得以继续,还促使我对流行的新古典增长理论进行反思。虽说不奢望找到一个如霍金所说的“万物理论”(the theory of everything),但我一直期冀能够有一个分析框架,把相互联系着的经济发展过程之间的认识樊篱拆除,把理论与历史及现实之间的鸿沟填平。

我在普雷斯科特和青木昌彦工作的基础上,尝试将时间上继起和空间上并存的经济增长,划分为四个类型或阶段,分别为马尔萨斯贫困陷阱(M类型增长)、刘易斯二元经济发展(L类型增长)、刘易斯转折点(T类型增长)和索洛新古典增长(S类型增长)。其中,L类型增长是从中国经济自2004年开始所经历的发展阶段概括而来,恰是我一直以来所研究的对象。如果为其确定一个时间区段的话,应该起始于刘易斯第一个转折点,结束于刘易斯第二个转折点。

研究经济史和思考发展经济学文献,让我始终觉得,在对经济发展阶段或形态做出上述划分之后,仍然存在一个缺失的环节,导致分析中可能出现逻辑链条的断裂。通过梳理经济增长理论和经济史文献,拼接一些经济史研究的经验发现,我论证道,各国经济史上都经历过积累大规模农业剩余劳动力,从而形成二元经济结构的过程。

事实上,以往不少研究者(虽然并非全是经济学家)或明或隐地对此进行过描述。由于是格尔茨(Clifford Geertz)在分析印度尼西亚农业时,最先用内卷化概括这个现象,我遂称之为“格尔茨内卷化”经济发展阶段(G类型增长)。至此,从人类经济史这五个发展阶段或形态出发,可以把东西方各国的长期经济发展做出统一和典型的概括,因而在逻辑上更为完整无缺,在经验上更加丰富包容。

文章来源:樊纲、易纲、吴晓灵、许善达、蔡昉主编:《50人的二十年》,2018年9月,第137—152页。

版权所有:北京五十人论坛顾问有限公司

版权所有:北京五十人论坛顾问有限公司