分析师:管涛(中银证券全球首席经济学家)

分析师:刘立品

研报发布时间:2022年9月14日

评估一国外汇储备充足性有多个指标。无论从哪个指标来看,目前中国的外汇储备均较为充裕。现在市场重新关注中国外汇储备够不够用,反映了市场焦虑,需要正本清源。

外汇储备充足性标准的演进主要经历三个阶段:战后初期,关注进口支付能力,外汇储备需要应付3~4个月的进口额;亚洲金融危机之后,关注短债偿付能力,外汇储备需要应付当年到期的外债偿还需要,短期外债/外汇储备不超过100%;2011年IMF首次发布ARA Metric,认为一国储备规模/ARA Metric介于1~1.5倍表明储备适度。

从传统预警指标来看,中国外汇储备在1994年汇率并轨前后从短缺转为充裕,2021年底,外汇储备仍能覆盖14.5个月的进口规模,短期外债占外汇储备比重为44.5%,远低于100%的国际警戒线。

从IMF充足标准来看,中国外汇储备也比较适度,2021年底低于适度规模上限但高于下限。不过,IMF对各国储备充足性进行简单、全面评估存在局限性。同样,将外汇储备与外债差额视为一国实际持有的外汇储备,再与进口金额进行对比,这种方法也不足取。

汇率弹性增加、基础顺差较大、民间外汇较多、宏观审慎管理、外汇政策调整构成支持中国外汇市场平稳运行的“五重保护”,降低了对外汇储备的依赖。并且,外汇储备持有的边际效应递减、边际成本递增,外汇储备并非越多越好。

风险提示:地缘政治局势超预期,全球疫情发展超预期,美联储货币紧缩超预期。

正文

近期,有观点指出,2022年3月末中国实际持有的外汇数量仅为5000亿美元(外汇储备余额3.2万亿美元与全口径外债2.7万亿美元的差额),国际石油和粮食价格上涨导致中国一年就要对外多支付几千亿美元外汇,因此,未来一年多时间中国外汇储备可能枯竭。然而,本文研究认为,无论从传统的预警标准还是最新的适度标准来看,这种看法均有失偏颇。

本文研究内容具体安排如下:第一部分,介绍外汇储备充足性标准的演进过程;第二部分,从传统预警指标分析中国外汇储备的充足性;第三部分,从IMF充足性标准分析中国储备情况;第四部分,分析外汇储备是不是越多越好;第五部分,本文主要结论。

外汇储备功能逐渐丰富

根据国际货币基金组织(2009)的定义,储备资产是由货币当局控制,并随时可供货币当局用来满足国际收支资金需求,用以干预汇兑市场影响货币汇率,以及用于其他相关目的(例如,维护人们对货币和经济的信心,作为向外国借款基础)的对外资产[1]。

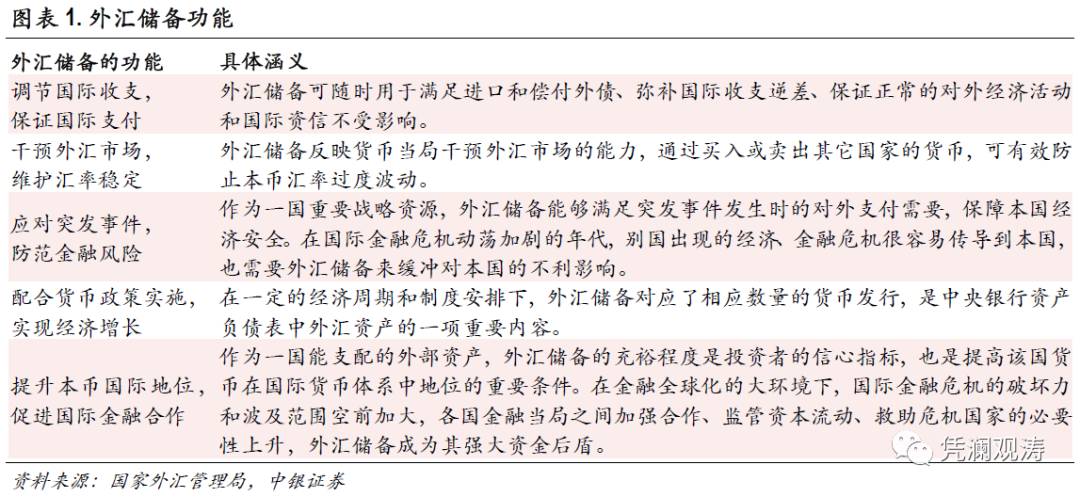

外汇储备是国际储备的重要组成部分,最初其功能主要是调节国际收支,维持汇率稳定。随着经济金融全球化的加深,全球外汇储备规模增长,外汇储备的功能不断拓展和丰富,主要包括五方面:调节国际收支,保证国际支付;干预外汇市场,维护汇率稳定;应对突发事件,防范金融风险;配合货币政策实施,实现经济增长;提升本币国际地位,促进国际金融合作(见图表1)。为实现这些功能,一国需要在综合考虑本国经济各方面因素的基础上确定持有的外汇储备规模[2]。

第一阶段:关注进口支付能力。二战之后,随着美元主导的国际货币体系逐步确立,以及黄金逐渐非货币化,外汇储备对于缓解外部脆弱性的重要性日渐受到关注。Triffin在1947年首次提出,国际储备需求通常与贸易保持一致,储备与进口比重可以用来衡量储备充足性;1960年在《黄金和美元危机》一书中对1950年~1957年主要国家储备与进口比重数据分析发现,大多数国家的目标是维持储备占进口比重不低于40%,如果低于30%或33%,则有必要采取调整措施,20%被认为是最低限度[3]。随着美元与黄金脱钩,国际储备中黄金储备占比越来越低,通常用进口支付能力来衡量一国外汇储备的充足性。这意味着,在出口收入停止时,外汇储备需要大致满足3~4个月的进口规模,主要适用于存在经常账户赤字的国家。

第二阶段:关注短债偿付能力。1990年代,金融全球化速度明显加快。由于新兴市场经济增长较快,日元利率偏低,套利交易驱使大量短期资金从发达国家流向新兴市场。受1996年泰国出口减速、经济下滑、房地产泡沫破裂、股价下跌等因素的综合影响,国际资金开始撤离新兴市场[4]。亚洲金融危机重新激发了人们对于外汇储备充足性问题的研究,因为担心如果外部融资渠道枯竭,资本流出国可能缺乏必要的资金来偿还外债。1999年,Guidotti和Greenspan先后建议各国外汇储备应该覆盖未来一年到期的外币债务[5],短期外债占外汇储备比例等于1可能是合适的目标。Greenspan-Guidotti 规则在此后多项实证研究中得到了支持。

第三阶段:IMF开发的ARA Metric。2011年2月,IMF首次发布储备充足新标准Assessing Reserve Adequacy(ARA)Metric,主要考察了各国在外债、经常账户和潜在资本外逃等众多风险来源下的预防性储备需求。ARA Metric由出口收入(反映外需减少或贸易条件冲击造成的潜在损失)、广义货币(反映资本外逃风险)、短期外债和其他负债(中长期外债和股权负债)四项指标加权计算得到,各项指标在不同汇率制度下的权重不同。为反映国际金融危机期间的资本流出状况,IMF在2014年12月将其他负债项权重上调5个百分点。根据最新标准,实行固定汇率制度国家的ARA Metric等于“10%的出口+10%的广义货币+30%的短期债务+20%的其他负债”;实行浮动汇率制度国家的ARA Metric等于“5%的出口+5%的广义货币+30%的短期债务+15%的其他负债”。如果一国实行有效的资本管制,可以下调广义货币的权重(固定汇率制度下的权重由10%下调至5%,浮动汇率制度下的权重由5%下调至2.5%)。当一国实际持有的储备余额与ARA Metric比重介于100%~150%时,表明该国储备足以满足预防性需求。

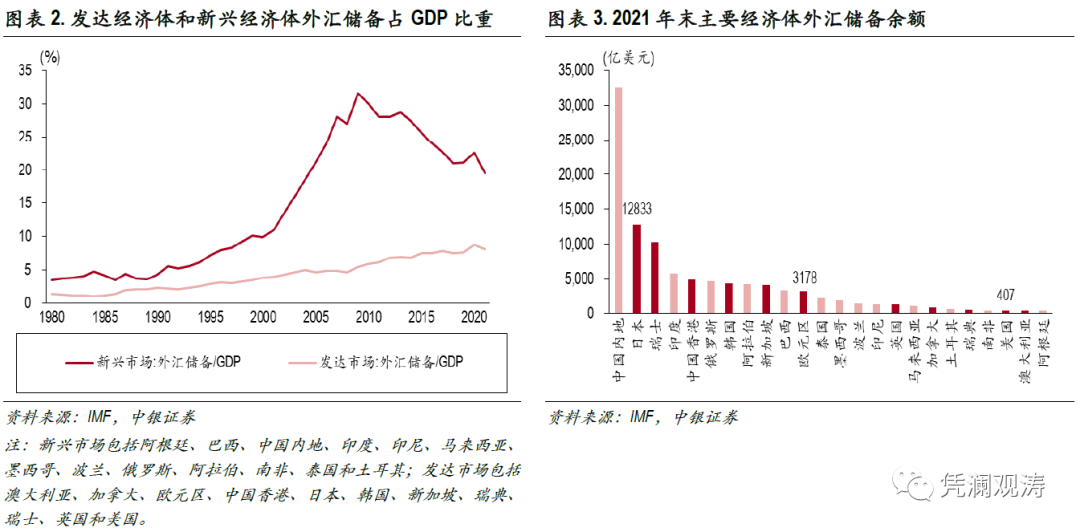

一国最优外汇储备规模因本国汇率制度、金融开放程度等情况而异。新兴经济体普遍存在“原罪”,主要是因为本地金融市场欠发达,需要到海外市场为中长期项目进行融资,并且本币并非硬通货,需要用可兑换货币进行对外支付,存在普遍的期限错配和货币错配,因此需要积累大量外汇储备,以应对潜在的国际收支冲击。亚洲金融危机爆发,增加了新兴经济体的风险厌恶情绪,出于预防性需求,加快了外汇储备积累(见图表2)。

相对而言,由于发达国家大多实行浮动汇率制度,对汇率波动容忍度较强,其预防性储备需求集中在限制外汇短缺导致市场功能失调的风险上。对于次中心和中心货币发行国,即便出现不利的情况,可以发行或者通过货币互换随时获取其他储备货币,因此,这些国家不需要持有大量外汇储备。例如,2021年底,美国外汇储备余额仅为407亿美元,欧元区为3178亿美元,在主要经济体中排名相对靠后,占GDP比重分别为0.2%、2.2%;日本外汇储备虽然接近1.3万亿美元,但这主要是2004年之前日本央行长期干预外汇市场所致(见图表3)。由于这些国家基本用不着外汇储备,平常也就没有人关心它们的外汇储备多了还是少了。2022年以来,日元和欧元兑美元汇率均跌至二十来年的新低,却没有人炒作日本银行和欧央行的外汇储备够不够用。

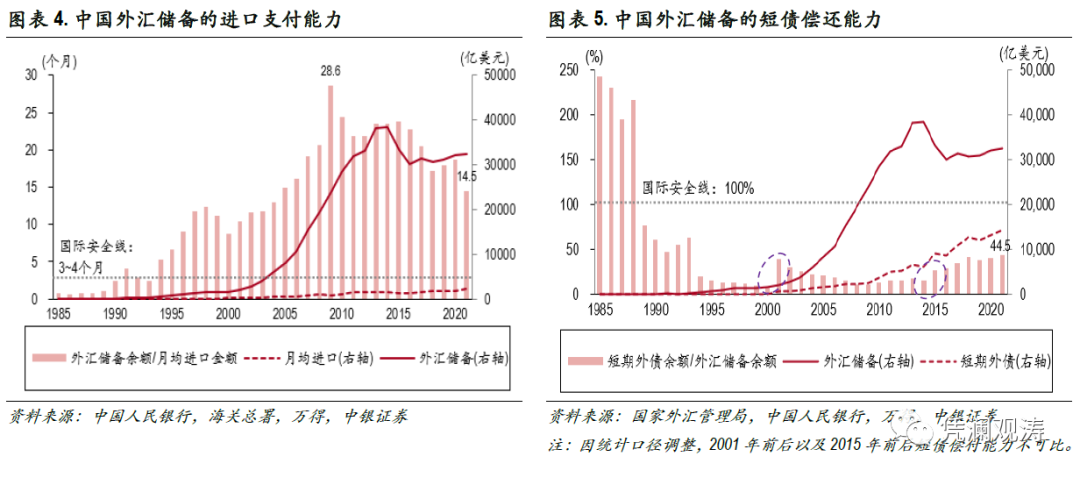

1994年汇率并轨之前,中国外汇储备长期比较短缺。1985年~1988年,短期外债规模约为外汇储备余额的2倍。1989年,由于短期外债减少,而外汇储备增加,二者比重降至100%警戒线下方,1989年~1993年最低比重为47.5%。同期,外汇储备几乎持续低于3-4个月的进口支付标准。直到1994年汇率并轨之后,经常项目和资本项目双顺差带动外汇储备增加,自此外汇储备的进口支付能力和短债偿付能力开始同时处于安全范围内(见图表4、5)。

1994年~2006年,外汇储备占进口比重震荡上行,覆盖进口范围由5.4个月扩大至16.2个月;2000年短期外债占外汇储备比重降至7.9%,次年外汇局根据最新国际标准口径对我国外债统计口径进行了调整[6],短期外债占外汇储备比重升至39.5%,不过2006年再次降至18.7%(见图表4、5)。2006年底,中央经济工作会议就做出了我国国际收支的主要矛盾已经从外汇短缺转为贸易顺差过大、外汇储备增长过快的重要判断,提出要把促进国际收支平衡作为保持宏观经济稳定的重要任务。所谓“国际收支平衡”, 就是外汇储备既不增加、也不减少, 中国政府既不追求国际收支顺差越大越好、也不追求外汇储备越多越好。

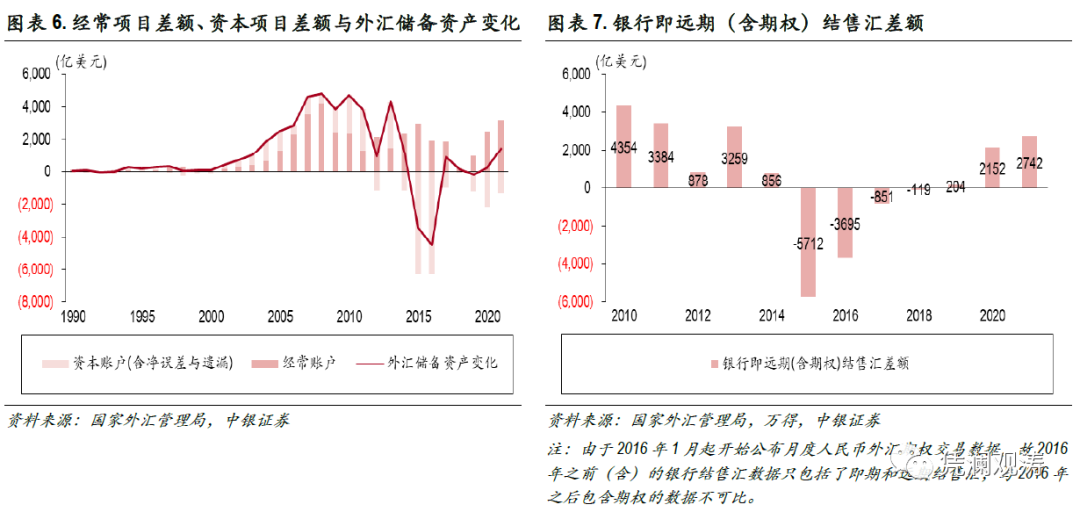

2008年金融危机之后,主要经济体实施非常规货币政策导致全球流动性泛滥,国际资本流入包括中国在内的新兴市场。2009年~2013年,除2012年受欧债危机影响以外,中国资本项目均为顺差,并且在2013年创历史新高(见图表6)。同期,境内外汇供求出现大规模盈余(见图表7)。在外汇供求严重失衡情况下,由于担心人民币过快升值打击中国出口,进而影响就业和社会稳定,中国政府以数量出清代替价格出清,措施之一便是增加外汇储备。外汇储备余额从2006年的1万亿美元最高升至2014年6月份的近4万亿美元。其间,外汇储备最多能覆盖28.6个月的进口,短期外债占外汇储备比重最低为10.8%(见图表4、5)。

中国外汇储备余额自2014年年中见顶回落,2015年“8.11”汇改之后更是加速减少,直到2017年才止跌回升。此后,央行基本退出外汇市场常态干预,外汇储备规模变动较小。其间,外汇储备占进口规模比重在2015~2018年持续下降,从23.8个月降至17.3个月,2019年、2020年分别升至17.9、18.7个月。2021年价格因素推动中国进口金额明显增加,外汇储备占进口规模比重下降,不过仍能覆盖14.5个月的进口规模。2015年以来,由于中国短期外债统计口径调整[7],叠加外贸规模不断扩大,金融开放程度加深,短期外债规模总体呈上升态势,占外汇储备比重从27.6%升至2021年底的44.5%,但仍远低于100%的国际警戒线(见图表4、5)。

中国储备规模位于适度范围之内

如前所述,IMF的适度储备规模计算公式根据不同汇率制度进行了区分。除此之外,IMF也将资本管制因素纳入考量。在其看来,如果一国实施有效的资本管制以防止资本外逃,M2权重可以降低甚至取消。由于中国资本账户尚未实现完全开放,因此IMF在历年对外部门评估报告中均使用“固定汇率+资本管制调整”后的指标来评估中国的外汇储备充足性(即ARA Metric=10%*出口+5%*广义货币+30%*短期债务+20%*其他负债)。

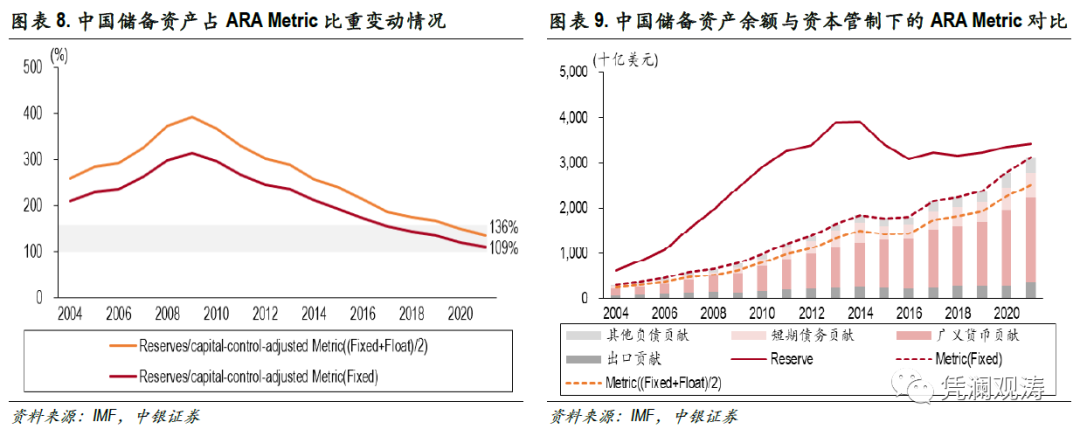

2004年~2009年,中国储备余额占ARA Metric(经资本管制调整,下同)比重持续上升,2009年达到最高值315%。之后,由于广义货币增长较快,ARA Metric增速快于中国实际持有的储备资产,二者比重转为下降,2017年仍然位于150%上方,表明2004年~2017年中国储备资产过多。2018年以来,由于中国央行退出外汇市场常态干预,实际持有的储备规模变动较小,而出口金额、广义货币、短期外债和其他负债规模均在增长,导致ARA Metric持续增加,因此中国储备余额占ARA Metric比重跌至150%下方。尤其是2020年~2021年,广义货币对ARA Metric的贡献明显加大,储备余额占ARA Metric比重分别跌至120%、109%,仍然高于储备充足标准下限100%,表明目前中国储备仍然充裕(见图表8、9)。

根据马斯洛需求层次理论,人类需求分为生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求,其中生理需求是最基本的需求,只有生理需求得到满足之后,人类才会追求更高层次的其他需求。同样,货币需求也分为三个层次:交易需求、预防性需求和流动性偏好。我们认为,外汇储备需要优先满足进口支付和短债偿还等基础的交易性需求,立足于守住不发生国际收支危机的风险底线,这应该才是外汇储备充足性的合理下限。

IMF储备充足性标准涵盖了外债、经常账户和潜在资本外逃等多种风险来源,计算出来的适度储备规模包含了预防性需求,其下限应该属于高限,上限属于高高限[8]。因此,这套储备充足性标准,除IMF在对外经济部门评估报告中使用外,现实中较少使用。即便如中国香港实行港币联汇制的极端情形,香港政府人员通常用香港外汇储备与基础货币之比来衡量外汇储备的充足性,而不会用IMF的储备充足指标[9]。

其实,IMF也明确指出,对各国外汇储备充足性进行简单、全面评估存在局限性,因为储备需求取决于具体国家的具体情况,可以在此基础上对各国具体因素进行补充分析,包括对可能的额外风险、额外外部缓冲可用性的分析。

就中国而言,人民币实行的是有管理的浮动汇率制度,而非严格的固定汇率制度。近年来,人民币汇率灵活性明显增加,市场称之为“类自由浮动”。我们分别计算固定和浮动汇率制度下的适度储备规模,再取二者均值,作为中国“类自由浮动”下的适度储备规模,发现2018年、2019年中国储备余额占ARA Metric比重分别为175%、167%,高于上限150%,2020年、2021年先后降至149%、136%,仍处于适度范围内(见图表8、9)。

此外,近两年中国外债余额中本币外债占比超40%(见图表10)。这部分外债也可以通过汇率变化影响储备需求。例如,2016年、2018年和2019年人民币贬值使得美元计价的外债余额分别减记366亿、290亿、111亿美元,减缓了相应年份IMF标准下的适度储备规模增长(见图表11)。这也是汇率浮动吸收内外部冲击,促进国际收支平衡和宏观经济稳定的应有之义。

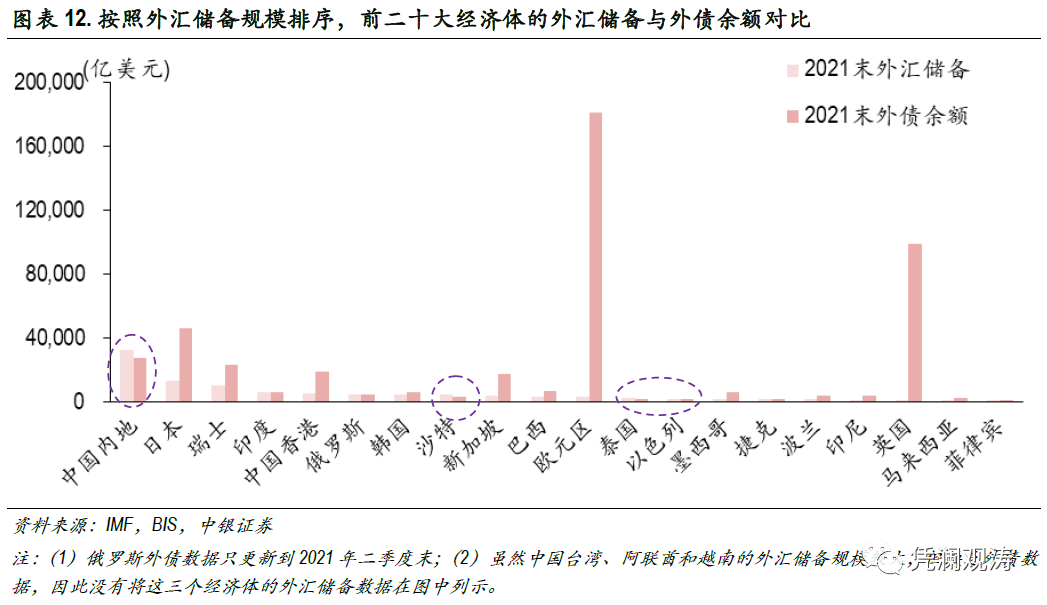

如本文开篇所述,当前有人将外汇储备与外债的差额视为一国实际持有的外汇储备,再与进口金额进行对比,以评估储备是否充足,这并非国际通行的做法。因为这属于极端情形,相当于假定这个国家民间没有任何外汇收入来源和对外金融资产,所有外债(不论长短期)和必要的进口都要用外汇储备来支付。这衡量的是外汇储备能否应对被挤兑的风险,现实中绝大多数国家(包括发达国家)都难以满足这一标准。我们按照2021年末各大经济体外汇储备规模进行排序发现,前二十大经济体中,只有中国内地、沙特、泰国和以色列的外汇储备余额大于外债余额(见图表12)。此外,中国外债中贸易融资占比约为15%,如果将外债余额全部从外汇储备中剔除再与进口金额对比,会涉及重复计算的问题。

“五重保护”降低对储备的依赖

在外汇储备之外,汇率弹性增加、基础顺差较大、民间外汇较多、宏观审慎管理、外汇政策调整构成中国外汇市场的“五重保护”。在2022年3月份以来人民币汇率回调期间,“五重保护”发挥了很好的效果。

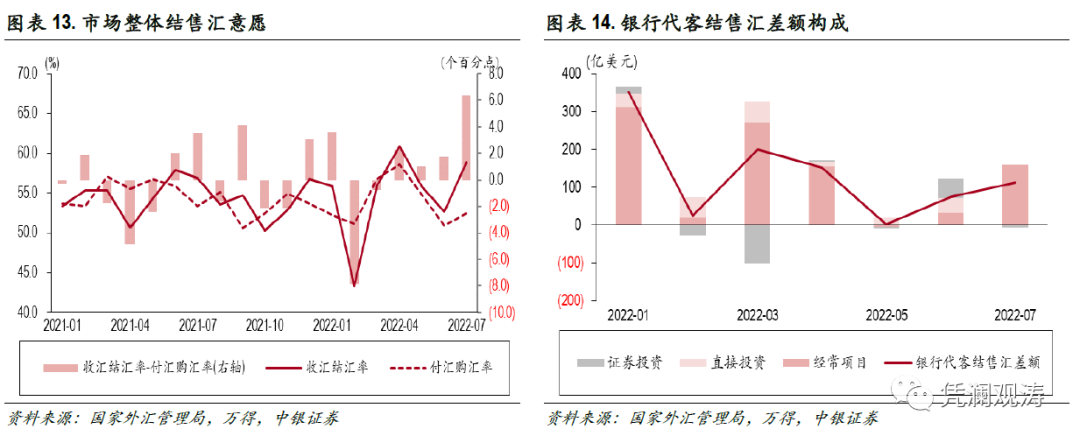

一是,7月份市场结汇意愿较2月份上升15.5个百分点,远高于购汇意愿1.3个百分点的升幅,尤其是4月份,在人民币急跌背景下,市场结汇意愿环比上升4.9个百分点,大于购汇意愿1.9个百分点的升幅,显示“低买高卖”汇率杠杆调节作用正常发挥(见图表13)。

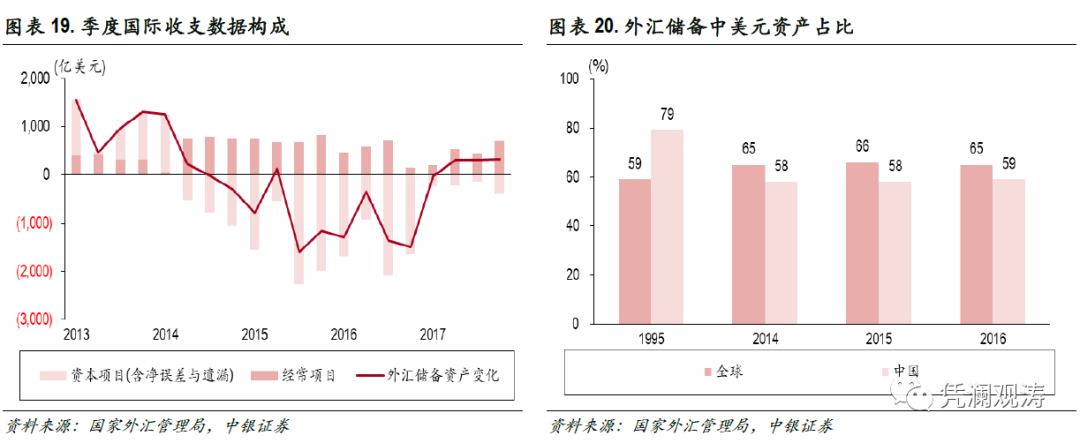

二是,3-7月份证券投资项下结售汇出现阶段性逆差,尤其是3月份逆差规模创历史新高,但得益于经常项目和直接投资顺差规模较大,因此银行代客结售汇持续顺差(见图表14)。

三是,2020年、2021年中国货物贸易和银行结售汇持续较大顺差,央行没有相应增加外汇储备,这些顺差大部分变成企业和银行持有,成为调节市场外汇余缺的蓄水池。如2022年一季度,受外资减持影响,证券投资由上季度顺差366亿美元转为逆差798亿美元,而由于其他投资的资产方(即对外投资)大幅减少,其他投资逆差从772亿美元收窄至252亿美元,显著缓解了资本净流出压力。

四是,4月25日和9月5日央行先后宣布下调金融机构外汇存款准备金率1个和2个百分点,向市场释放了汇率维稳信号,支持了人民币汇率短期企稳回升。

五是,5月27日人民银行、证监会、外汇局联合发布《关于进一步便利境外机构投资者投资中国债券市场有关事宜》,统筹同步推进银行间和交易所债券市场对外开放;5月31日外汇局出台政策方便高新技术和“专精特新”企业开展跨境融资等。这种宽进严出的外汇管理政策调整,释放了鼓励外资流入的政策信号。

如前所述,外汇储备占进口金额比重、短期外债占外汇储备比重可以分别反映出口收入停止、外部融资枯竭情况下,外汇储备支付进口、偿还短期外债的能力。此后,为覆盖更广泛的风险来源,包括IMF在内的研究开始利用组合指标反映一国储备充足性。不过,我们认为,IMF计算的适度储备规模考虑的是众多风险同时爆发的极端情况。这种情形下,大部分国家都经不起外汇储备的挤兑。

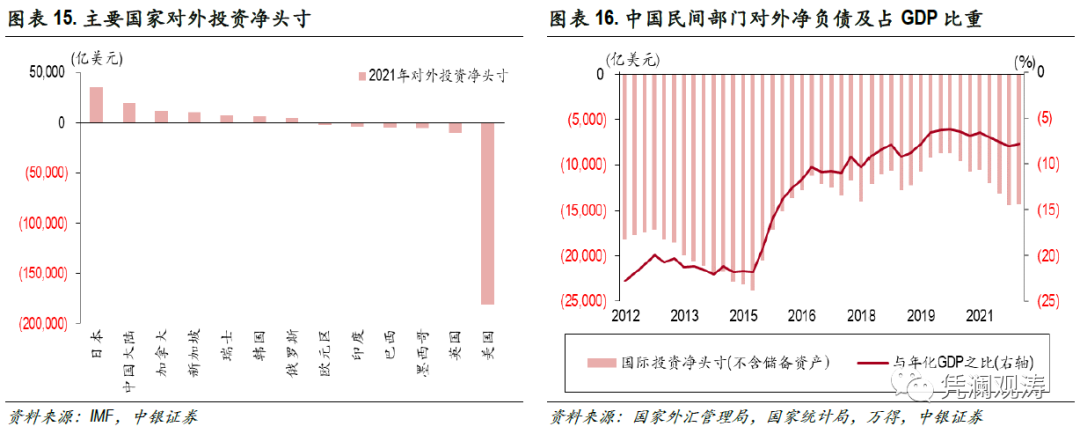

况且,中国持有的大量储备资产规模明显高于其他国家,导致对外资产总体大于对外负债,是世界第二大净债权国家(见图表15)。即便剔除储备资产之后,民间部门为对外净负债,但近年来净负债规模及其占GDP比重均出现明显下降,对外部门韧性增强,意味着抵御外部冲击能力提升(见图表16)。

外汇储备是重要的外部流动性缓冲,尤其对于新兴市场而言,可以显著降低货币危机发生风险,是金融稳定压舱石。但外汇储备规模并非越多越好,因为边际效应随着外汇储备规模增加而递减,同时机会成本越来越高[10]。

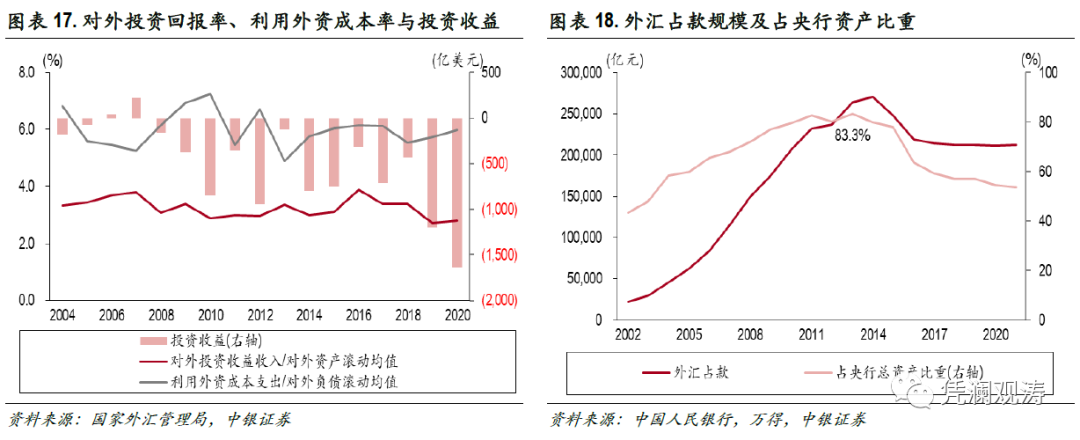

一是,持有过多外汇储备并不经济。外汇储备经营原则是“安全、流动、增值”,即首先保证安全性和流动性,并在此前提下争取提高投资回报,实现外汇储备保值、增值目标。这决定了外汇储备主要投向高信用等级、低回报率的发达国家债券。而由于中国对外投资主要是储备资产,引进的投资则主要是高成本率的直接投资,这导致中国虽然是对外净债权国,但投资收益长期为负(见图表17)。

二是,持有过多外汇储备影响货币政策独立性。2002-2014年,为防止人民币汇率过快升值,央行持续干预外汇市场,因此外汇占款规模大幅增加,占央行总资产比重在2013年底达到最高值83.3%,成为央行投放基础货币的主要渠道(见图表18)。而为了降低基础货币投放压力,缓解信贷膨胀和资产泡沫风险,央行不得不进行大规模的冲销干预措施,例如滚动发行央票、多次提高法定存款准备金率,但这些措施并未充分对冲央行资产负债表扩张带来的影响。

三是,外汇储备具有向下刚性。2014年5月,我们还在感慨中国外汇储备多了是个负担[11]。但2015年“8.11”汇改前期,境内外汇形势已经发生变化,外汇供求关系自2014年7月开始逆转,资本账户从同年二季度开始转为逆差,外汇储备余额开始从2014年6月末高位回落。汇改之后,为了稳定汇率,央行进行了外汇干预(见图表19)。2014年7月至2016年底,外汇储备余额累计减少9827亿美元,其中交易引起的外汇储备资产累计减少8208亿美元。2016年底,随着外汇储备距离跌破3万亿美元越来越近,市场担心储备不够用了,于是开始激辩“保汇率”还是“保储备”。

四是,需要关注地缘政治风险对国家金融安全的影响。西方国家对俄罗斯进行联合制裁,包括冻结俄罗斯央行在西方国家央行或托管银行存放的外汇储备。过去十多年,中国外汇储备中的美元占比下降,意味着外汇储备多元化、分散化经营取得较大进展(见图表20)。但由于外汇储备可投资的资产种类较少,分散化配置空间相对有限。如果发生地缘政治风险,中国持有的大规模外汇储备会授人以柄。

从传统预警指标来看,中国外汇储备在1994年汇率并轨前后从短缺转为充裕,2021年外汇储备仍能覆盖14.5个月的进口规模,短期外债占外汇储备比重为44.5%,远低于100%的国际警戒线。

从IMF充足标准来看,2004年以来中国实际外汇储备规模从过多转为适度,2021年底低于适度规模上限但高于下限。值得指出的是,IMF对各国外汇储备充足性进行简单、全面评估存在局限性。因为近年来人民币汇率弹性增强,人民币国际化程度提高,有助于降低对外汇储备的依赖。如果将中国实际储备与类自由浮动汇率下的适度规模对比发现,迄今为止中国高出适度规模下限更多。

将外汇储备与外债差额视为一国实际持有的外汇储备,再与进口金额对比,以评估储备是否充足,这种方法值得商榷。这不是国际通行的做法,是基于外汇挤兑情形的极端假设。中国是新兴市场国家中少数的外汇储备大于外债余额的国家。并且,外债余额中贸易融资占比约为15%,如果将外债余额全部从外汇储备中剔除再与进口金额对比,会涉及重复计算问题。

外汇储备之外,汇率弹性增加、基础顺差较大、民间外汇较多、宏观审慎管理、外汇政策调整构成维护中国外汇市场稳定的“五重保护”,会降低对外汇储备的依赖。并且,外汇储备边际效应递减,但持有成本递增。因此,中国不宜重新追求外汇储备越多越好。当前市场重新关注中国外汇储备够不够用的问题,反映了一种市场焦虑,需要妥善引导、正本清源。

风险提示:地缘政治局势超预期,全球疫情发展超预期,美联储货币紧缩超预期。

注释:

[1] IMF,《国际收支和国际投资头寸手册》(第六版),2009年,https://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/bopman6.htm.

[2] 国家外汇管理局,《外汇管理概览》,2009年12月,http://www.safe.gov.cn/safe/2009/1204/6131.html.

[3] Robert Triffin, February 1947, “National Central Banking and the International Economy”, Review of Economic Studies; 1960, “Gold and the Dollar Crisis”, Yale University Press.

[4] 泰国因为危机前外汇储备相当于半年多的进口支付额,所以在货币攻击之初采取了外汇储备干预措施,但在多轮攻击下,泰国外汇储备消耗殆尽,最终于1997年7月2日弃守,引爆了东南亚货币危机,后来逐渐演变成为席卷全球新兴市场的亚洲金融危机。

[5] Greenspan, Allen, April 29, 1999, “Currency Reserves and Debt”, Remarks by Chairman Alan Greenspan before the World Bank Conference on Recent Trends in Reserves Management, Washington, D.C., https://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/1999/19990429.htm.

[6] 原外债口径是1987年根据当时的国际标准口径确定,2001年外债口径调整如下:1、将境内外资金融机构对外负债纳入我国外债统计范围,同时扣除境内机构对境内外资金融机构负债;2、将3个月以内贸易项下对外融资纳入我国外债统计;3、将经营离岸业务的中资银行吸收的离岸存款纳入我国外债统计;4、在期限结构方面,将未来一年内到期的中长期债务纳入短期债务。

[7] 自2015年起,中国人民银行、国家外汇管理局按照IMF数据公布特殊标准(SDDS),相应调整了中国外债数据口径,公布包含人民币外债在内的全口径外债。http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/2813879/index.html。

[8] 一些经济体用超额的外汇储备成立主权财富基金(SWF)对外投资,提高外汇资金使用效率,就属于外汇储备的流动性偏好范畴,但不属于满足外汇储备充足性应该追求的目标。

[9] 香港金管局,重温联系汇率制度的设计及运作,https://www.hkma.gov.hk/gb_chi/news-and-media/insight/2022/07/20220722/。

[10] IMF Policy paper, ASSESSING RESERVE ADEQUACY – FURTHER CONSIDERATIONS, November 2013. https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/111313d.pdf.这也是IMF框定适度储备规模上下限的重要原因。传统的外汇储备预警指标只强调了储备余额不能少于多少个月进口支付或当年需要偿还的到期外债规模,却没有界定不应该超过多少。

[11] http://caijing.chinadaily.com.cn/2014-05/19/content_17518925.htm

版权所有:北京五十人论坛顾问有限公司

版权所有:北京五十人论坛顾问有限公司