中国经济绿色转型路径、结构与治理

作者:张平(中国社会科学院经济研究所)

来源:《社会科学战线》2022年第8期

2021年是中国全面开启绿色转型的元年,按“碳达峰”和“碳中和”的2060计划目标,中国绿色转型需要一个四十年的转型。绿色转型开启之年在新能源、电动车大发展的同时,也遇到了“拉闸限电”,生产资料价格快速上涨等转型摩擦,摩擦倒逼了出来了电力市场化改革加速,也倒逼出了中国企业积极利用太阳能和新能源改造的大发展。作为一个长期转型战略需要从自我实践和转型摩擦中获得宝贵的知识,推动这一转型的平顺,在转型中推动中国经济走向高质量发展。

全球经济的绿色转型思想早期有罗马俱乐部发表了《增长的极限》做了系统讨论,将自然资源耗尽纳入到增长分析中。随着碳排放温室效应的科学研究不断增加证据,逐步形成了二氧化等温室气体碳排放与气候灾害的理论和实证研究。把碳排放、气候灾害和经济联系在一起的开创者是诺德豪斯,他构建了碳排放导致气温升高引起经济巨大伤害的增长理论,完成了碳排放与经济增长的总量研究,成功地引入了碳排放的社会成本实证,其DICE(动态综合气候变化模型)为全球政策分析的基础工具,形成发达经济体以碳排放价格为调节基准的总量治理模式和绿色转型路径。[1]自然资源约束、碳排放对经济影响的论文大量涌现,国际上著名学者Acemoglu et al.(2012)、Aghion et al.(2016)和Krusell et al.(2021)等大量经济学者做了相关的研究。[2]中国碳排放总量路径模拟的研究也很多,代表性的研究团队有清华大学和中科院的团队,模拟了在设定温度控制目标下的发展路径。

中国的绿色转型实践快速发展,从生产的清洁机制(CDM),自愿减排认证(CCER)机制入手,全国设立了八个区域性的碳交易市场。太阳能等新能源发电和电动车都采用了补贴激励方式启动。汽车行业在财政补贴退出后,当前采取了积分制交易。2021年全国碳汇市场开启了电力行业碳排放额度交易,这些实践促进了中国经济绿色转型,积累了中国经济绿色转型实践和相关治理经验。2021年煤炭等大宗商品价格飙升,出现的“拉闸限电”突显出转型摩擦。转型摩擦在欧洲、美国都有着各自反应。转型摩擦揭示了“碳达峰”和“碳中和”总量转型目标背后的不同转型路径和治理模式。绿色转型需要与促进产业技术进步和产业升级等一起关联讨论。

绿色转型不是靠市场“自发秩序”拓展就能推动转型的,是一个全新的转型实践。绿色转型始于绿色发展的共识,政府基于共识进行“机制设计”,通过“干预价格”再利用市场激励推动的体制转型。政府对碳排放的外部性进行管制和收税或与其相当工具,提高碳排放价格。碳排放配额管制+碳排放价格上涨抑制传统产业发展,通过财政补贴、碳交易、绿色金融等多种方式诱导绿色产业发展,逐步对高排放部门的传统产业进行替代的转型思路。全球设定了绿色转型目标,各国实践出不同的转型路线与政策,中国政府承诺并已积极迈向全球零碳目标。发达经济体绿色转型治理是以“价格”为导向的,他们基于气候可能造成的经济损失根据不同贴现计算碳排放的社会成本(SCC),并作为总量治理的重要指标进行碳排放额度拍卖推动碳交易价格持续上涨,引导企业投资和转型。发达国家有加快绿色转型的“激进”模式,把碳排放的社会成本计算的很高,因为发达经济体的高碳排放产业大多已经转移到国外,全面转向碳中和阶段。新兴经济体仍处于工业化时期,“碳达峰”和“碳中和”并进性发展,绿色转型与产业转型升级需要高度关联,总量治理难以解决中国的问题。有的学者提出了“渐进式”的转型战略,目的是基于“结构”特征进行分类激励性治理实现后发国家转型的平稳过渡。各国发展阶段的不同,理论、路径、治理和政策差别很大。本文在吸收前人分析的基础上,更集中于中国绿色转型中资源再配置的分析,探索中国经济绿色转型的资源再配置中的“结构”“顺序”,尽量降低摩擦成本,推进分类治理方式和研究分析可能的平稳路径和公共管理政策。

中国经济绿色转型首先是为了实现经济和能源的可持续发展,为全人类福祉做贡献;第二,绿色转型推动能源-产业转型升级,通过产业升级带来的效率、技术进步的不断提升,吸收转型的成本。第三,转型必然会出现摩擦成本,如高碳排放的传统产业被抑制,其就业员工会出现失业,投入资本被“搁浅”,会引起价格波动等,这些都是转型的摩擦成本,必须被逐步吸收,否则成本过高会导致转型中断。第四,绿色转型必须靠政府推动,但更需要市场力量的激励,如电力市场化改革,打破了电网垄断,推动了分布式能源的快速发展。政府通过有效的监管以及设计机制来保证转型平稳和干预退出,交由市场激励。绿色转型的相关治理讨论还有很多,如社会治理等诸多问题。本篇论文未必能全面论证清楚中国绿色转型的全貌,希望提出一个中国经济绿色转型的研究框架、视角和相关逻辑与政策。

本文正是基于对中国绿色转型的现实考察,在以绿色转型成本-产业转型升级收益入手,对比发达经济体的总量治理与中国分类治理实践,形成自己的研究框架,探索中国经济绿色转型的路径、治理方式和公共政策。第一部分是绿色转型相关的增长、治理和转型的综述,吸收前人相关研究,包括总量模型,碳排放社会成本讨论和经济转型分析,总结自己的研究框架。第二部分论文从转型的分析框架入手,分析绿色转型过程中的资源再配置的摩擦成本和效率补偿如何实现,讨论了转型的路径、结构和转型顺序。第三部分,集中在机制设计和中国治理实践的分析和归纳,提出中国治理机制设计的准则和“碳中和”机制讨论。第四部分对未来中国经济绿色转型的路径和公共政策作出自己的分析。

[1]威廉·诺德豪斯:《管理全球共同体—气候变化经济学》,梁小民译,东方出版中心。

[2]Acemoglu, Daron, Philippe Aghion, Leonardo Bursztyn, and David H´emous (2012), “The Environment and Directed Technical Change,” American Economic Review 102(1),131-166.Aghion, Philippe, Antoine Dechezlepretre, David H´emous, Ralf Martin, and John Van Reenen (2016),“Carbon taxes, Path Dependency and Directed Technical Change: Evidence from the Auto Industry,” Journal of Political Economy (114), 1-51.John Hassler, Per Krusell, Conny Olovsson(2021), “Directed Technical Change as a Response to Natural Resource Scarcity”, Journal of Political Economy 129, 1-35.

一、绿色转型下的经济增长、治理与转型理论

现代经济增长是依赖化石能源和自然资源投入而增长,对自然环境破坏和空气污染导致了人们开始改变了社会偏好,提出了“可持续”理念,逐步从对自然资源破坏和化石能源污染的直接伤害性转变为理解其系统性伤害,碳排放对全球气候灾难的影响是这一偏好转变的标志事件。二氧化碳属于无味气体,广泛存在于大自然,其工业化排放的温室效应导致全球气温升高造成全球气候异常的外部性,对经济增长有着非线性伤害。从科学计算到经济学理论实证,再到社会运动,完成了社会偏好的转变。将工业文明以来增加的碳排放因素加入到经济增长模型中,从共识到社会偏好改变,再是对二氧化碳减排对增长总量、结构和治理讨论。偏好共识和碳减排总量研究成为了绿色经济转型的基础。各国政府都开始聚焦绿色转型、转型摩擦成本,碳减排治理模式和相关公共政策。

相关研究包括:1)引入碳排放温室效应的经济增长模型,讨论绿色转型下经济增长和社会福利效用;2)从碳排放的社会成本(SCC)入手讨论经济转型中总量治理的“价格机制”;3)基于经济转型框架,讨论资源再配置过程中的能源-产业结构变化;4)建立基于转型过程中的摩擦成本与产业升级成本-收益的中国绿色转型研究框架。

1.引入碳排放引起气候异常的经济增长模型

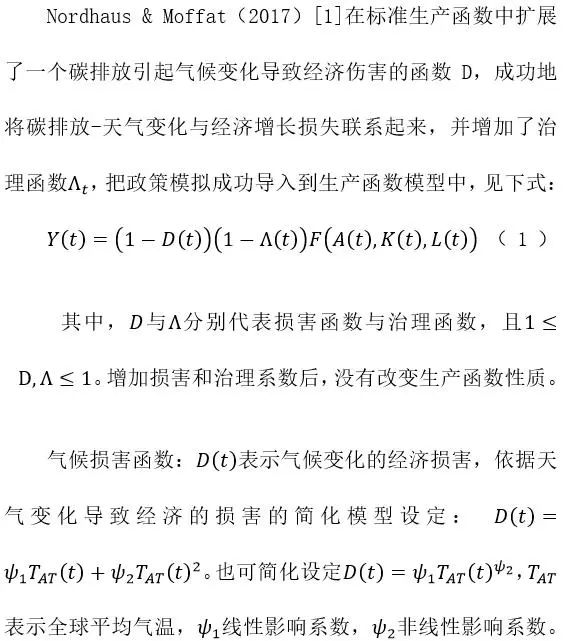

在碳排放的温室效应引起经济灾难得到普遍共识后,经济增长的总量模型沿着基于碳排放导致温度变化引起经济损失的模型体系被成功拓展。诺德豪斯的DICE模型奠基了碳排放引致气候灾难的经济学增长理论,获得2018年诺贝尔经济学奖。其模型拓展为全球气象委员会(IPCC)的总体评估模型(Integrated Assessment Models,简称IAM)。碳排放导致气候灾难引起的外部性,逐步成为了全球共识,达成了全球碳排放限制与控制温度上升目标。

这两个函数就构成了成本-收益框架,即排放导致长期气候灾害,需要当期做出防范,降低当期人的福利(增长)。碳排放导致未来经济(福利)的损害贴现就是碳排放社会成本(SCC),依据碳排放的损害的社会成本给碳排放进行定价,抑制当前碳排放,解决未来伤害。增加绿色成本会导致价格上涨。治理函数同样重要,需要付出治理成本,对碳排放的限制强度高,就能降低碳当期排放,减少对未来气候和经济的损害,但会抑制当期的经济增长。

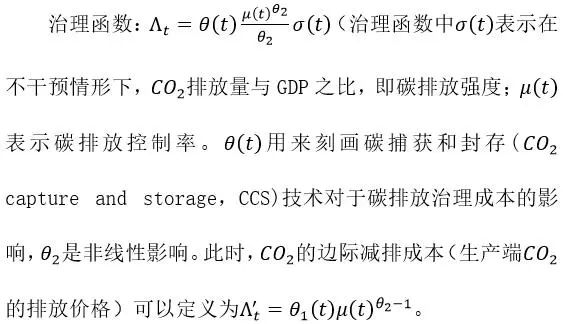

DICE模型依据标准的新古典增长理论中设立的家庭效用函数为人口加权效用的折现和,即家庭最大化:

效用函数中贴现率设定,成为了碳排放社会成本贴现的关键。模型建立在内生增长模型基础上,通过引入气候变化的减排治理成本函数和损失函数,通过最大化社会福利函数,得到最优的减排-增长路径。

国内学者一是沿着诺得豪斯、IPCC的路线更多地分析了中国达到碳中和目标的路径和约束,这方面的研究凸显在汪寿阳团队(2021)的系列研究[3]、清华大学气候变化和可持续发展研究院团队研究(2020)[4]。国内基于福利函数也做了相应的讨论,郑艳等(2016)[5]学者给出了中国福利分析的框架,计算福利损失函数,即各地区因为气候变化导致的福利损失和各地区福利的加权分析体系,并作了实证,但实证指标均为气候敏感度指标,并非温度变化本身,把长期问题进行年度实证,地方效用函数本身仍然用的是CRRA效应函数,也演算了多种函数形式的影响。

综上所述,碳排放引起温室效应导致气候异常,气候异常会导致巨大的气候灾难已经形成共识。经济学家把气候灾难纳入到增长模型中,构造了一个损失函数,依据灾难损失贴现衡量了碳排放造成灾害的社会成本。基于碳排放的社会成本的计算展开全球治理活动,推动绿色转型。碳排放的外部性决定了征税或相关等价工具的使用,利用此价格信号工具推动高碳排放经济向低碳排放经济转型。气候变化是个复杂系统,而且时间跨度长,不适合相对静态的经济学模型进行估计,独立的计算碳排放的社会成本问题与相关治理方式和走的转型战略就成为了绿色转型的热点。

2.碳排放社会成本计算与战略选择

贴现率计算简单,但反应在贴现率背后的价值观不同,一般分为三大派:1)市场渐进派。基于现有市场情况进行贴现率计算的市场派,诺德豪斯(2014)[6]是市场派的代表,主张根据市场中消费者行为和资本的真实回报率,采用生产者利率或消费者存款利率来决定贴现率,实现社会资源最大化计算了社会成本,相应贴现率为5.5%。认为2100年温度升高导致GDP损失3%,碳排放的社会成本只有20美元/吨,坚持“渐进”转型,提出了“气候政策斜坡”,即当期慢行减排转型可以降低当期损失,并能平衡未来损害,做出平衡决策。2)基于目标的伦理派。依据减排的目标来计算贴现率,斯特恩(Stern,2007)[7]报告依据从伦理的角度出发考虑贴现率,以时间偏好为贴现标准,代际不平等接近于零,人为设定低的社会贴现率为1.4%,计算出碳排放社会成本为200美元/吨多。其政策主张要用GDP的1%来推动减排。阿罗称他们这一派为伦理派,强调了控制温度上升必须采取强力的碳排放惩罚和加大支出,不惜放慢增长推动减排。3)灾变风险派。依据灾变风险分布厚尾特性,作了动态贴现。温度变化引起的气候灾难的风险概率迅速变大,厚尾分布特征明显,贴现率要反应出这种趋势,采用下递减贴现率(decline discount rate DDR),不是简单等权贴现率。以魏茨曼(Weitzman,2013)代表[8],他从2007年开始讨论贴现问题,针对气候灾难的不确定性,讨论了贴现与公共决策的选择,讨论了风险加权的贴现等方法,引领了气候灾变的风险讨论,可称为气候灾变派。他用递减贴现率计算出的碳排放的社会成本为183美元/吨,其社会成本值非常接近斯特恩,但论证不同,政策取向与伦理派相当,偏向于防患于未然,认为当期的转型政策需要更为激进,对现有的公共政策表示悲观。

国内相关碳排放的社会成本集中于贴现率的分析(刘昌义,2015)[9],但专门计算中国碳排放社会成本的论文比较鲜见,主要是模型计算的副产品。中国的碳排放社会成本计算大多为国际上的计算的,基本计算(见下表1)。而国内实际成交则处于35-45人民币的区间。欧洲已经突破90欧元/吨。中国与发达国家碳排放的社会成本差距说明了发展阶段的差距,也说明了中国走的比较温和的转型路线。

正是由于市场派、伦理派、灾变派不同的气候伤害计算,形成了不同的碳排放成本,从每吨碳排放的社会成本从10美元左右到200美元左右的巨大差别,并拓展到全球计算,更是差别巨大。不同碳排放的社会成本认定,都会相应提出相关策略。市场派提出“渐进”策略,而伦理、灾变派提出了更激进的治理方式,并模拟出不同的通向零碳的路径。欧洲通过拍卖碳额度,再利用碳排放市场交易来获得市场的定价,碳排放价格不断提高,每吨80欧元,走的是比较激进的转型策略。

3.绿色转型中的结构问题

在总量的分析基础上,经济增长学者们开始讨论绿色转型的结构性问题,通过设立用两部门模型,即传统高碳排放的“脏部门”和利用清洁能源的“清洁部门”,进行转型分析。阿西莫格鲁等讨论了从脏(高碳排放)技术转向清洁技术门的转型理论,阿西莫格鲁等(Acemoglu et al., 2016)[11]以此框架研究了能源部门的转型,讨论了从“脏能源”部门向“清洁能源”转变的分析。阿吉翁(Aghion et al., 2016)[12]从汽车产业转型入手,实证了汽车行业汽油车向电动汽车的转型。他们这些研究得出很多有意义的结论:1)靠自由市场是无法实现绿色转型的,绿色转型需要政府干预。在两个部门(清洁投入和污染投入)高度可替代性的情况下,从经验上看似乎是可行的,果断干预确实是必要的。如果不加以干预,经济将迅速走向一场环境灾难。具有市场规模优势和已经先投入的生产力优势将导致“脏部门”具市场竞争优势,所有创新和生产都会引向该部门,“清洁部门”竞争失败,加剧环境退化。2)政府干预是对“脏投入”的外部性收税,对清洁技术研发进行补贴,刺激清洁部门技术进步快于脏技术部门。最佳的环境监管应该始终使用进项税(“碳税”)来控制排放,使用研究补贴或利润税来影响研究方向。3)模型强调了市场规模和价格对技术变化方向的影响所起的核心作用。市场规模效应鼓励创新向规模成长的部门投入,而价格效应则引导创新向价格较高的部门进行,这些都需要通过政府干预对清洁部门进行生产或需求的补贴,扭曲价格才能使得清洁部门逐步占据市场规模和价格优势。4)在汽车替代的研究上同样发现了上述问题,即燃油税高会推动新能源车的技术发展和被购买;5)发现企业的技术“路径依赖”特征,传统的“脏”公司,将来更有可能更专注于“肮脏创新”。这种路径依赖关系适用于清洁(以及肮脏)创新,这一事实突显了尽早采取行动,将激励措施转向气候变化创新才是可取的。6)环境政策与贴现率一样有效,能积极引导相互替代。

更现实的转型讨论仍有很多。弗列(Fowlie et al., 2016)[13]指出排放权监管加剧了对已经高度产业集中的生产部门,如水泥产业,具有扭曲效应,降低了企业的竞争力和企业难以承担就业责任等。文章讨论了受国际贸易影响,市场的排放“泄漏”抵消了国内的减排,分析了海外竞争对手搭便车,直接导致国内企业市场份额因为减排竞争力变弱而逐步下降。提出了对待不同类型的企业应该有更现实政策安排。并提出了应开展边界碳调节税,抵消贸易中碳排放“泄漏”。碳排放与技术进步的研究国内外都有实证研究。国内外学者研究了可再生能源消费与高TFP增长率呈正相关,化石能源消费与低TFP增长率呈正相关等。

绿色转型包括两大转型:一是能源转型,从高碳排放的化石能源(如煤、石油等)为主导转向清洁能源如核电与再生能源如太阳能等主导,最终实现每度电的零碳排放;二是终端部门的电气化替代转型,减低直接高碳排放能源和原材料的直接使用,包括工业、交通和建筑行业的转型,如交通中的汽油车变为电动车,工业中的利用焦炭炼钢转为电炉炼钢,农村的烧柴取暖改为供暖等建筑供暖转型。绿色转型需要能源转型和产业电气化转型。在能源转型过渡期间节能也重要的,很多产业转型是从节能开始的,但节能本质上是企业的竞争自我运营的决策问题。

4.中国绿色转型的研究框架和文章结构

全球绿色转型已经全面展开,中国正积极走向绿色转型,与发达经济体的绿色转型有着三个非常不同的特征:一是发展阶段不同。发达经济体已经进入后工业,大量的高碳排放的产业转移到后发经济体,他们是碳排放存量的最大者,当前主要任务是加速减少碳排放,采用比较“激进”的道路,且有义务帮助后发国家减少碳排放。中国等新兴经济体,仍处于工业化阶段,其任务是实现工业化碳达峰的同时进入碳中和的低碳发展路径,所处阶段是不同,道路更为倾向于“渐进”。二是发达经济体与新兴经济体在能源与产业双转型上是不同的。发达经济体进入后工业,绿色转型集中在能源转型上,产业转型跟随,转型政策上一直主张提高碳排放成本来推进转型,转型摩擦成本表现在总量上。新兴经济体正处于工业化中,重化工产业本身就是高碳排放,绿色转型是双转型,即能源转型和产业转型并重,转型摩擦更为复杂化和高成本,降低转型摩擦成本是关键,需要结构转型。三是绿色转型治理多样性,发达经济体注重碳税或相对等工具进行社会成本的承担,以“搞准碳排放价格”为基础的总量治理。靠碳排放的高成本抑制社会各个层面的高碳排放,让高碳排放的能源和产业付出高成本,而高价格可刺激绿色能源和低排放产业发展。相关支持政策是积极补贴绿色技术研发等,刺激绿色产业的竞争力,治理思路是加大碳排放的总量控制,推高碳排放额度交易价格,不断通过“总量碳排放额度管制+碳排放价格上涨”为主导的转型治理。新兴经济体绿色转型涉及到能源-产业转型升级,会出现很多的冲突,需要更多样性分类治理,难仅以总量为目标推动“激进”的转型道路,需要依据自我实践进行全新探索。

从国际上的总量模型分析看,模型简化的效用函数是“代表消费者”,没有区分淘汰高碳排放的产业就会有大量的失业者,他们的效用直接受损。生产模型只是损失函数乘总量函数,是一个不断放缓的增长路径,忽视了后发国家希望通过绿色转型刺激经济增长的问题,这里直接涉及到了产业的结构问题。绿色转型导致因为要用更高的成本替代传统能源和生产方式必须负担更绿色成本,如果社会成本总体负担,会引起通货膨胀,需要讨论出更多的分类分担,避免引起过大的价格波动引起的福利损失。

绿色转型引起价格上涨的摩擦是会经常发生的。2015年法国爆发的黄马甲骚乱,2021年的全球能源价格上涨,中国2021年的“拉闸限电”根本上是能源-产业绿色转型摩擦的一种价格反应。绿色转型摩擦表明向着碳中和过渡时期有着复杂型特征和高度的不确定性,转型不可能只有一条道路,各国因按自己的路径进行设计转型机制,降低自己的福利损失。我们必须深思绿色转型摩擦能如何平稳化进行过渡,制定好相关政策和分类治理机制设计,安排好绿色转型的顺序,在转型中提高全要素生产率的产业升级战略,通过产业转型升级的效率提高来吸收转型的摩擦成本。

我们的研究框架集中探索:1)中国的绿色转型平稳过渡,必须引入“结构”性的讨论,以减低转型中的结构性摩擦,而不仅仅是总量减排。2)中国要通过绿色转型获得更高的增长和科技进步,而不是因绿色转型放缓增长,这需要涉及到三个部门的替代过程,即新旧能源(及相关产业链)替代、产业中的电气化替代以及快速增长的数字化产业发展,新的产业升级才能吸收传统部门衰落带来的“成本”。更高的技术进步、更高的生产效率、更持续和廉价的能源才能吸收转型成本。3)放弃激进的总体治理的思路,转为切合中国实际的“渐进式”以行业激励诱导新兴绿色产业发展的分类治理思路,同时推进电力市场化改革等措施,加强公共政策的管理,探索符合中国以我为主的绿色转型发展的道路。

本文分为四个部分,第一部分是在综合现在的研究基础上,提出了中国绿色转型路径、结构和分类治理的思路框架和问题。第二部分讨论中国绿色转型中的结构转型的摩擦成本、路径和产业发展顺序及潜在增长率提升;第三部分讨论中国的治理实践,逐步总结出中国的特色的分类治理模式,以分类激励为主的治理模式推动绿色产业发展,逐步转向以碳中和阶段分类激励与总量治理相结合的模式,强调治理模式与阶段性相适应的“渐进式道路”,讨论分类和总量治理的有机结合和过渡。第四部分讨论当前的中国绿色转型目标和公共政策选择。

[1] William D. Nordhaus, Andrew Moffat.(2017). "Evolution of Modeling of the Economics of Global Warming: Changes in the DICE model,1992-2017," Cowles Foundation Discussion Papers 2096, Cowles Foundation for Research in Economics, Yale University.

[2] Lint Barrage.(2019),“Optimal Dynamic Carbon Taxes in a Climate-Economy Model with Distortionary Fiscal Policy”, Review of Economic Studies, 87(1),1–39.

[3] Shouyang Wang et al.(2021),“Assessing China's efforts to pursue the 1.5°C warming limit”, Science 372(6540), 378-385.

[4] 项目综合报告编写组(清华大学气候变化与可持续发展研究院):“中国长期低碳发展战略与转型路径研究”,《中国人口、资源与环境》2020年第30卷第11期。

[5] 郑艳,潘家华,谢欣露,周亚敏,刘昌义(2016):“基于气候变化脆弱性的适应规划:一个福利经济学分析”,《经济研究》2016年第2期。

[6] Nordhaus William.(2014),“Estimates of the Social Cost of Carbon: Concepts and Results from the DICE-2013R Model and Alternative Approaches”. Journal of the Association of Environmental and Resource Economists,1,273-312.

[7] Stern N.(2007),“The Economics of Climate Change: The Stern Review”, Cambridge University Press.

[8] Martin L. Weitzman.(2013):“Tail-Hedge Discounting and the Social Cost of Carbon”,Journal of Economic Literature 2013, 51(3), 873–882.

[9] 刘昌义,何为(2015):“不确定条件下的 贴现理论与递减贴现率”, 《经济学家》2015年3期。

[10] Nordhaus, W.D.(2017).“Revisiting the social cost of carbon”, Science. 114(7), 1518-1523. Richard S.J. Tol.(2019),“A social cost of carbon for (almost) every country“,Energy Economics (83), 555-56.

[11] Daron Acemoglu, etc.(2016),“Transition to Clean Technology”, Journal of Political Economy(124), 52-104.

[12] Aghion, Philippe, Antoine Dechezlepretre, David H´emous, Ralf Martin, and John Van Reenen (2016),“Carbon taxes, Path Dependency and Directed Technical Change: Evidence from the Auto Industry,” Journal of Political Economy(114), 1-51.

[13] Meredith Fowlie,Mar Reguant, Stephen P. Ryan.(2016),“Market-Based Emissions Regulation and Industry Dynamics“,Journal of Political Economy(124), 249-302.

二、中国绿色转型中的摩擦成本、路径与顺序

中国在绿色转型实践中遇到的现实挑战:包括绿色转型中的“摩擦成本”;中国绿色转型的产业结构和市场替代条件;绿色转型的路径和顺序。

1.绿色转型的摩擦成本

总量模型严重地忽略了绿色转型的异质性特征,被严控发展的高碳排放部门和鼓励发展的绿色部门完全是异质性的。绿色转型一定会有受损部门和受益部门。绿色转型就是一个替代过程,即当前高成本的绿色部门对低成本的高碳排放部门替代,新旧部门的“起落”导致的部门间损失分担不同。绿色转型要付出“绿色溢价”导致成本推动的价格上涨,需要平稳过渡。我们根据中国自身的实际归纳绿色转型摩擦的经验化事实:

1)总量福利损失。由于能源转型导致能源成本上升引起的福利损失是绿色转型的摩擦成本。绿色能源价格在初期都会比石化能源生产成本高导致价格高,稳定性差,使用绿色能源就要承担绿色溢价,即绿色能源成本高于石化能源成本的部分为绿色溢价,即使用绿色能源付出额外的绿色成本。为了促进能源的绿色转型,提供给绿色能源使用成本补贴,以提高绿色能源的生产、使用和竞争力,这会导致能源价格成本上增加了绿色成本,直到绿色发电成本低于了石化能源,价格才能恢复并降低。能源转型过渡过程中首先会引起能源价格提高,意味着降低消费者的福利。这次欧洲快速能源价格上涨,直接导致了绿色转型的消费福利损失,转型的成本就显现出来了。

2)能源-产业绿色转型的不均衡冲击。传统高排放产业逐步被“淘汰”,相应企业失业、地区发展不平衡与难以承担的绿色成本的中小企业都会直接受损。以煤炭举例,按照碳排放的要求,如果碳捕捉技术发展没有大幅度提高,2050年煤炭产业在现有的总量下继续压缩90%,煤炭产业逐步消失,煤炭生产工人和煤炭资源丰富地区的发展都会直接受到伤害。同样的石化、炼钢、水泥、汽油车企业等都是被抑制发展的部门,相关产业失业、区域不平衡以及大量高碳排放的产业的“资本搁浅”损失是很大的,很多产业现在已经不再投资,导致阶段性供给不足的冲击,这些成本需要在时间吸收和产业间及社会进行合理分担。

3)能源转型与产业转型不同步引起产业摩擦。能源绿色转型是以清洁能源替代传统石化能源发电,实现零碳发电。产业是电气化转型,即生产过程中放弃碳排放能源和资源投入,主要靠电气化过程完成,如汽车从油车变为电车。能源转型聚焦在碳排放控制,并非是能源使用总量约束,核心是每度电的碳排放持续下降。能源转型和产业转型是有差别的,能源转型主要意味着清洁能源生产比重越来越高,能源生产绿色化。产业转型是降低生产过程的直接石化能源消耗和石化原材料投入的排放,产业电动化转型是重要一步,如汽车电动化、钢铁电炉短流程。能源和产业转型相互推进,也有相互摩擦。能源转型没有完成,映射到产业能耗总量控制和碳排放强度的双控约束。电力生产中含碳排放高,耗费电力就是增加碳排放,政府把节能作为解决碳排放的首要目标源于此。产业电气化转型后电力消耗更大,对电力质量要求更高,会引起能源与产业转型的不同步摩擦。按节能要求则会延缓产业电气化。新兴数字化转型过程中也会遇到同样的问题,特别是基于大数据、AI、云服务所需要的数据中心(IDC),通讯中的5G等新数字基础设施均是高耗能行业,数据中心耗能会快速增长,5G耗能也是如此,此外超算中心等现在因为能源约束无法大发展。当前阶段耗电就意味着碳排放高。广州已经截止到2021年年底已经22个月没有批准IDC建立和运营,这阻碍了数字化的产业升级发展。绿色能源转型、产业电气化和数字化转型都需要更多的能源,已经构成了协调发展与能源约束的摩擦成本。

4)国际贸易冲突。2021年7月,欧盟委员会发布了欧盟碳边境调节机制(Carbon Border Adjustment Mechanism ,CBAM)的立法提案,以碳汇价格为基准对部分进口货物征边境碳税。2022年完成立法,2023-2025年过渡,2026年开始全面实施。美国民主党提案,拟于2024年1月1日起开始实施,以美国国内环境成本作为定税标准。欧美提案不符合WTO原则,但从现在看,其实施已经不可避免,绿色转型中的国际贸易冲突也是重要的转型成本。

我们归纳若干转型摩擦是比较主要成本,理解转型成本最小化中国绿色转型最重要的考量指标。绿色转型不仅有目标与约束的简单逻辑,更有现实转型的结构性冲突。

2.中国能源-产业绿色转型的结构与市场条件

绿色转型两个明显特征,一是结构转型,三大产业结构转型并举,即绿色能源转型、产业电气化转型和数字化转型。二是绿色转型中的市场替代条件。绿色转型都是靠管制-补贴的政府干预启动的,直到绿色部门竞争力逐步提升,形成了市场竞争能力后,产业更迭替代逐步转向市场替代平顺转型,不再靠政府干预转型。政府采取补贴“退坡”制度,从直补慢慢转向基于碳排放交易的企业间相互补贴机制,进入到碳排放额度管制--碳排放交易--市场替代过程。

越来越多的经验分析表明绿色转型的市场替代条件成熟度高,绿色转型的越平稳。绿色转型包括了绿色能源转型和产业电气化转型和升级,产业电气化可细分为传统产业的电气化转型和产业数字化升级,我们称为能源-产业的三重绿色转型,即能源绿色转型、产业电气化转型和产业数字化升级。

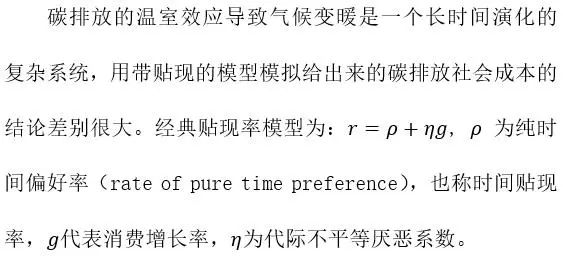

我们从实证的角度,再次审视中国绿色转型的摩擦和三重转型。2020年中国碳排放集中在能源、钢铁、水泥、化学品、交通、建筑,预计中国观察到的煤电厂和重工业资产的寿命,即 25-35 年。中国能源-产业转型任务极其艰巨(见图1)。下面分别讨论能源、产业转型和数字化发展和机遇和挑战。

1)绿色能源转型是以控碳排放为目标,推动绿色电力消费。碳排放是绿色转型的首要控制与管制目标。碳排放中国最主要来自化石能源的生产和消费。降低碳排放就是要降低能源转化中的化石能源发电,推动发电中的每度电含碳量下降。电力清洁的同时,逐步降低工业、交通和建筑等行业的直接使用化石能源消耗,转为多使用电。电气化降低了能源直接转换效率,会不断增加电力消费。能源转型成功,电力中的含碳下降,产业电气化才能在增加能源消费基础上降低碳排放。电力生产无法降低碳排放,产业电气化反而因为消费过多的电力造成更高的碳排放。绿色能源转型是最为重要的绿色转型战略。

碳排放是管制是唯一目标,电力消费不是控制目标。特别是绿色电力消费增加有助于再生能源的市场规模扩大,有助于绿色能源的竞争力上升。再生能源发电成本下降依赖于绿色电力消费增加。节能是企业竞争决策的内生部分,不是宏观管制的目标,当期以能源转换效率为重要管制目标的方法是在能源转型不充分条件下的过渡性措施,对降低转型摩擦和提高企业竞争力有意义的。随着生活品质提高,产业电气化转型和数字化升级的必然需要更高的电力消耗。碳排放的根本是能源改造,特别是再生能源发电占比的提高和消费,通过电网改造、储能发展、氢能等方法有效地提高再生能源发电比重,降低发电含碳排放量。能源转型与产业电气化转型相结合才能分清如何控制碳排放目标,而不能简单地进行电力总量管制。依据清华大学计算(表2),可以看出越希望降低碳排放,电力总需求就越高,他们是有替代关系的,工业、交通、建筑的电气化需要降低碳排放,增加电力消费。可见增加电力消费是降低碳排放的重要战略目标,而不是相悖的目标。

2) 产业电气化是绿色转型的重要战略步骤。产业电气化转型和再生能源转型有着相同的非市场化转型特征。交通中的汽车电动化转型从补贴开始,逐步退补,2018年结束补贴,从政策过渡期进入到了准市场化转型过程,即通过管制汽油车比例,要求汽油车生产商购买电动车积分,积分相当于汽油车补贴给电动车。通过积分补贴方式提高电动车竞争力,对油车市场化替代,直到全部使用电动车。钢铁、石化等部门电气化难度依然很大,整体工艺大转型,需要国家进行一定的财政资助和激励。工业电气化转型和产业化数字化升级本身是需要依赖绿色能源转型才能实现高耗能和低碳排放共存。电气化能源转换效率要比传统化石能源直接转换能源效率低,但如果发电源头是太阳能等再生能源,消费电力本身是无碳排放的,而且再生能源使用的边际成本趋向于零,这样产业电气化就是低碳排放,也具有了可持续的低成本竞争力。按照壳牌对中国的预测,2060年中国电气化率为60%[1],交通基本全面电气化,建筑能源供给的全面电气化。

当然不同产业转型并非能源转型这么简单,如钢铁的长流程减排转型到短流程的电炉,需要完成工艺、电气化到原材料的全面转型,现在仍然处于举步维艰。钢铁行业占中国碳排放2019年占17%,其碳中和战略路径也是电气化。2020年以高炉-转炉生产流程为主的生产模式,生产的粗钢产量占全国总产量的91.01%,也提出了转变为短流程电炉炼钢,提出了综合情景下到2025年电炉占比提升到20%,2030年提升到30%(沈佳林等2021)[2]。中国刚完成了重化工产业,这些产业都是高碳排放的产业,如煤炭、冶金、化工相关大量产业要逐步被管制到零的水平,大量的产业走向萧条或转型,投资的资本搁浅和产业链上下游受冲击等多方面问题需要政府财政、金融支持其退出才能平稳实现。清华大学提出了达到温度升高不超过两度的策略,指出工业电气化水平就要达到60%,控制1.5度,电气化要达到近70%,可见中国工业电气化的产业转型任重而道远,很多重化工业电气化不仅仅是能源问题,而是大量的原材料投入的生产流程改变,这方面并没有达到到市场化可自动替代的“阈值”区间。

资料来源:笔者依据潘家华(2021)研究成果整理。[3]

3) 绿色能源转型的市场化条件逐步成熟。中国当务之急就是能源脱碳,这对于中国而言是非常巨大的挑战,中国能源结构中最大比重是煤炭,未来通过碳捕捉技术的发展,到2060年煤炭发电加上碳捕捉实现零碳化,其发电比重占总发电的比例就在在3-10%之间。能源转型靠核能、水电和太阳能、风能共同完成(潘家华2021)。

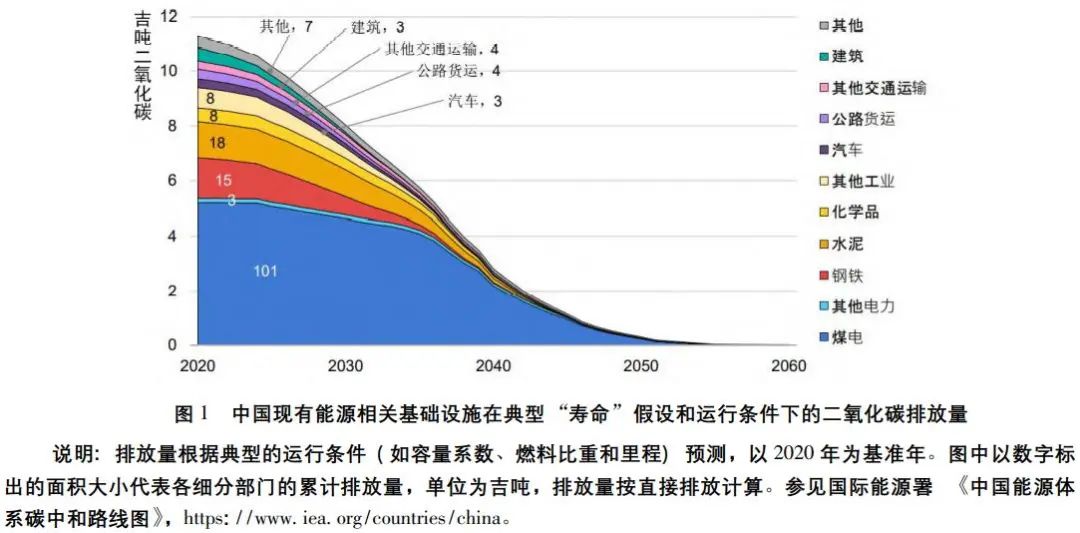

与石化能源相比,新能源成本快速降低,而且具有两个优秀的性质,一是成本下降符合摩尔定律;二是其生产的边际成本几乎为零,它不需要继续购入阳光和风来发电,因此扣除固定投入后,能源生产的边际成本为零,这两个点与信息产业相一致。全球2019年的太阳能发电价格与2010年价格相比降了82%,从2010年0.378美元/千瓦时,2019年为0.068美元/千瓦时,再生能源价格下降与再生能源使用的规模高度相关,全球已安装了580吉瓦的太阳能光伏发电系统,意味着自2010年以来增长了14倍罗瑟(M.Roser 2020)[4]。根据IRNA的预测降至0.039美元/千瓦时,这意味着2021年的电力成本将比2019年再降42%,装机发电不断增加,仍有继续降低成本的潜力。当前的太阳能价格已经低于石化价格,但太阳能等再生能源的不稳定性以及储能技术发展未能有突破,大量出现弃风弃光问题。但从能源成本优势看,新能源对石化能源替代已经有了成本优势,而不需要过高的绿色成本补贴了。

4)产业数字化发展大幅度增加电力需求。电力需求估算主要包含了GDP提高对能源消耗和产业的电气化改造,其中新增能源消费增长最快的是产业数字化快速发展对电力的消费。新增能源需求的以计算中心(IDC)和5G通讯为代表的算力+万物互联为基础的产业数字化发展起来的,二者2020年耗能占国内电力的1.6%,到2035年中国数据中心和5G总用电量约是2020年的2.5-3倍,将达6951-7820亿千瓦时,将占中国全社会用电量5-7%。(绿色和平,2021)[5]。中国数字化经济2018年占全国经济贡献的17%(蔡跃洲,牛新星2020)[6],增速仍在加快。数字化产业升级直接会提高新增电力的消费。由于数字化产业处于高速增长,利润区高,其可承担的绿色成本同样可以高于一般企业,代表了中国经济发展的未来,所以数字化产业的电力需求可以直接与绿色再生能源挂钩,购买绿证或投资新能源,补贴传统能源转型,国家也采取了相应政策。

从上面分析可以看出,经过全球和国内的多年绿色转型已经取得了市场化替代突飞猛进的发展。能源转型基本上完成了市场化替代条件,当然仍有很多储能、电网、能源稳定等多方面不足。总体上看能源转型基本上进入到了市场替代阶段。工业电气化转型,汽车工业的电动化转型进入到了市场替代条件,但钢铁、化工、建材方面仍有全产业链电气化改造需要政府进行支持,不可能完全市场化替代推进。数字化产业升级主要受制于能源的绿色转型,本身有节能性需要,但其发展无关碳排放,应该属于大力鼓励的方向。

3.绿色转型的路径和顺序

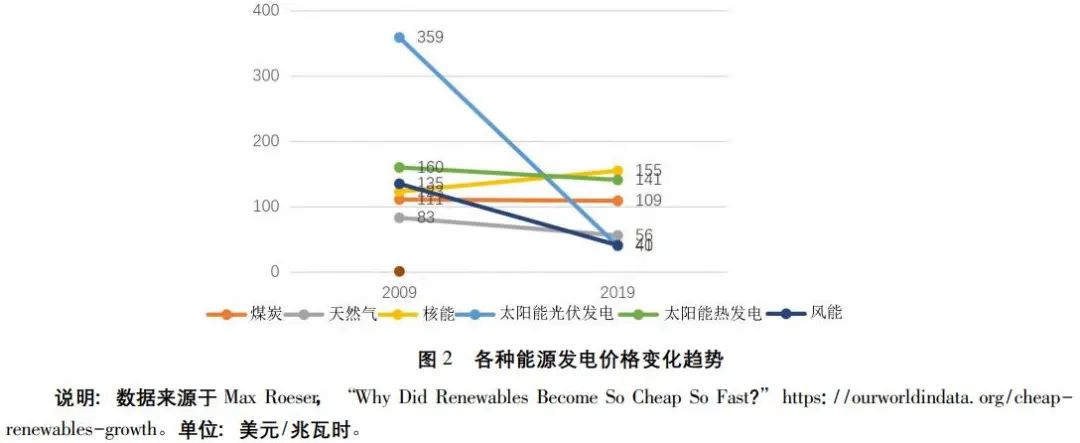

绿色转型的摩擦成本与绿色转型中的结构分析,我们清晰地理解了中国经济在转型中不仅仅要绿色转型,而且要通过绿色转型提高技术进步和利用市场化规模吸收转型成本和推动增长。我们模拟了一个转型路径图(见下图3):1)高碳排放部门的D增长曲线,在2030年碳达峰后,其GDP增长也同样见顶,受到严格的限制,一直减速下滑到“碳捕捉”技术能提供的碳排放额度水平才能实现碳中和。2)2030年后,经济增长的动力来自再生能源、产业电气化和产业数字化转型的带动,他们构造了C增长曲线。从现有的三个代表性产业看,太阳能、数字化转型、电动汽车成本下降的速度符合摩尔定律,而且再生能源和数据化生产也符合“边际生产成本等于零”的共享规律,在新兴绿色产业带动下的经济再造过程的C增长曲线在2040年后逐步替代传统重化工产业,技术进步、增长速度和规模都会引领中国总量生产函数T的持续增长。3)总量T曲线是C和D曲线数值的叠加,其增长的路径是持续向上,而不是DICE模型模拟的带有损失函数的增长会不断减缓的经济。通过绿色部门的兴起和电气化过程替代原有工业化,激励技术进步、可持续能源、和经济增长等诸多问题。当然如果转型不当,摩擦加大,绿色转型被打断和延迟是有可能的。

绿色转型路径决定了转型秩序:1)再生能源,太阳能和风能转型已经进入到了市场化替代阶段,再生绿色能源的成本下降与其发电规模高度相关,现在已经突破绿色能源溢价的门槛,由于电网和储能改造进度慢于装机水平,弃风、弃光比例过高,再生能源发电比例上升慢。随着分布式发电的兴起,工厂、建筑、交通等分布式发电和直接使用在加快,装机越多,组件成本下降快,发电成本进一步下降。绿色再生能源转型需要政府加大力度推动电网改革和电网改造。中国在再生能源组件、装机等多方面取得了全球发展的最佳范例,当前是要加速提高再生能源的发电比例。2)在绿色能源转型的过渡期间,优先放开数字化升级产业的发展是重要的,按现有的节能要求即可,不必能进行耗总量限制,但可强化产业数字化转型与再生能源消费和发展直接挂钩,绿色能源的消费能够诱导投资绿色能源转型,同时有助于加速数字化转型,推动绿色能源和数字化相互促进的双转型。3)工业、交通、建筑的电气化过程,优先交通电气化转型已经见成效,电动汽车已经进入市场化替代,继续加速,优先转型。建筑电气化过程与能源转型一致的,应该靠强化管制来推动市场化替代。现在非市场化替代主要集中在工业部门,要逐步推进电气化的补贴改造,会适当滞后于能源转型。工业电气化的核心就是钢铁、水泥、化肥的电气化转型,在保证碳达峰后再加速调整。

再生能源、数字化转型、电动汽车的快速技术进步迭代和规模经济推动了能源转型、数字化转型和工业电动化,具有了市场化的替代特征,构造了加速增长特征的新增长曲线。通过政策和市场的双重激励加速新的产业发展和技术进步,才能吸收绿色转型成本,保证中国经济在未来增长和技术进步上在全球竞争中保持优势。

[1] 壳牌能源远景报告:《中国能源体系2060碳中和》,https://www.shell.com.cn/en_cn/energy-and-innovation/achieving-a-carbon-neutral-energy-system-in-china.html

[2] 沈佳林等:“中国钢铁行业低碳发展趋势及路径选择”,《冶金经济与管理》2021年5期

[3] 潘家华:“中国碳中和的时间进程与战略路径”,《财经智库》2021年第4期。

[4]Max Roeser.(2020),“Why did renewables become so cheap so fast?” https://ourworldindata.org/cheap-renewables-growth

[5] 绿色和平(2021):“中国数字基建的脱碳之路,数据中心与5G减碳潜力与挑战”,https://www.sohu.com/a/498654413_121124375

[6]蔡跃洲, 牛新星:“中国数字经济增加值 规模测算及结构分析”,《中国社会科学》2021年11期。

三、中国绿色转型的分类治理和碳排放社会成本

碳中和机制是政府依据国际承诺和对应国内碳减排目标而设计的公共治理机制,具有政府的直接干预性,通过碳排放管制和绿色补贴等机制激励绿色转型。这一转型涉及众多利益相关者,需进行公共观念、利益等广泛协调。绿色转型从初始条件看,高碳排放公司(产业)规模和效率等各方面可衡量的竞争力都强于低碳排放的绿色公司(产业),仅靠市场机制是无法推动转型。不同的初始条件下,政府依据各国情况探索不同的绿色转型速度、治理机制和路径。全球克服碳排放的外部性,解决全球气候变暖的灾难,依赖于全球的碳排放价格协调,避免搭便车。发达经济体一直提出的是“搞准价格”的征碳税的总量治理模式,但实践中也遭到了很多挫折,总量治理仍是欧洲的首选。后发国家通过节能减排管制+激励新能源、电动汽车等产业快速发展为导向,类似于“保护幼稚企业”政策,推动新旧产业更迭,这种治理方式是分产业进行“控制+激励”的分类治理模式,以激励为主。预计后发国家碳达峰后,也要逐步向总量治理与分类治理结合方式过渡。

中国政府依据减排的产业分布进行分类治理,“做好激励”启动渐进式绿色转型。政府一方面加强限制高排放产业和企业的碳排放;另一方面靠增加补贴诱导绿色产业和企业生产和扩张。随着绿色产业竞争力逐步提高,再通过“退补”,利用碳排放额度管理,推动积分制,碳排放额度交易,绿证交易等机制让高碳排放的企业购买“碳额度”及其相等值的积分、绿证等方式补贴给绿色企业,推动绿色部门进一步替代传统部门。最后通过市场竞争进行完全替代过程,这一过程一直需要政府对碳排放的持续监管和对淘汰企业进行资助性退出,保障转型平稳。

绿色转型治理问题上,欧洲、美国都重视“搞清楚碳排放价格”作为为政策基准,认为只有计算比较合理的碳排放的社会成本才能较好地推动绿色替代。欧美国家基本是以碳排放价格为基准的管制与治理框架。我们前面综述,碳排放的社会成本因理念不同,其选择的“渐进”还是“激进”的道路也不同。欧洲通过设立碳交易所,靠比较透明的碳拍卖机制形成了碳排放额度价格,这为边境碳调节税提供了基准,他们探索是适合发达经济体的经验。转型都会出现摩擦,法国的黄马甲运动明确指向了碳排放税收问题。总统马克龙为履行《巴黎气候协议》,2018年柴油税每公升上调了6.2%。燃油税的上调导致了油价暴涨,引发了民众的不满和抗议。法国交通部长伊丽·莎白博恩表示,法国柴油税每公升上涨了7欧分,汽油税每公升上涨4欧分。政府计划在未来几年,会继续提高燃油税,通过提高燃油税来推广新能源车辆,减少空气污染,引起了法国、比利时等多国骚乱。2021年以来的能源价格上涨也是总量转型摩擦的体现。

中国从绿色转型治理走的是新兴市场的转型道路,其转型路径更为崎岖,能源、生产和信息产业的各类部门和地区异质性更为突出,中国一开始就走的是分类治理,即以产业部门或地区为依托,一个产业一种治理方式和目标的治理,如汽车积分制,电力的绿证交易,八个地区设立地区碳汇市场等,直到2021年提出了总量目标管理,引起了“拉闸限电”摩擦,说明中国总量治理需更加谨慎实施。中国分类治理从产业的清洁生产开始,大力降低企业能耗为启动,推动了资源减排认证(CCER)。逐步实施对再生能源、汽车电动化产业补贴,采用逐步退补的方式进行过渡,助推了新能源、电动车相关的工业化大发展。再通过不同产业碳排放管制目标设定额度,推动了汽车行业积分制、各个行业和地区的碳排放额度交易、电力绿证交易的行业内及相关行业的交易,引导高碳排放企业通过购买积分、碳汇或绿证的方式补贴给绿色企业。这样的转型方式不需要付出全社会额外“碳价”上涨代价,推动了产业的绿色转型平稳。中国分类治理直接引导了能源-产业的绿色转型,再生能源发电和新能源汽车已经直接进入到了市场化可替代的阶段。未来转型依然分类治理原则继续推动行业性脱碳的进程。2030年碳达峰后,总量治理逐步将扮演重要治理目标,逐步走向基于碳排放额度市场交易信号来配置全社会资源,协调与国际气候规则一致化进程,而非完全是“一个产业、地区一个公共政策”的治理方式,通过全国加强统一监管与治理才能完成绿色转型。

我们把中国这些年的能源转型监管与治理实践做一个总结,理解我们的转型模式。

1.中国经济绿色转型的治理实践

中国从国际上吸收了绿色转型的经验,开始了自己的最佳实践。由于发展阶段不同,中国与发达经济有着不同的转型治理路线图。发达经济体已经进入到后工业社会,碳排放的存量是由他们创造的,早已经完成碳达峰,流量已经转向下降了,进入到碳中和的绿色转型阶段。欧洲着重于全境内和全行业的碳排放额度交易作为主要机制,能源与产业同时快速转型。政府管制以碳排放额度交易价格为激励基准。美国侧重于市场化的责任投资、ESG和绿色供应链和各州政府的管制和补贴,近来联邦政府开始持续补贴,提出了巨大的绿色基础设施投资,希望加快绿色转向进程。发达经济体相对比较忽略绿色转型摩擦。新兴经济体国家正处在工业化阶段,全球碳排放增量来自新兴经济体国家,其转型第一阶段是完成工业化的同时实现碳达峰。而后绿色转型进入到碳中和阶段,其转型难度和摩擦远远要大于发达经济体。中国属于最有担当的新兴经济体,政府做出了承诺2030年碳达峰和2060年碳中和的政府承诺,其实践必然与发达经济体的经验不同。从治理和产业转型的角度,中国都探索出了自己的独特道路。

中国经济绿色转型机制的实践上看,中国治理首先从遵循清洁机制(CDM)的要求开展了清洁生产,极大地促进淘汰落后产能,更高效率的提升了能源资源的利用效率。而后遵循自愿减排(CCER)构建了八个碳排放交易市场,设立了300多个方法论来计算CCER,积极推动了中国减排、清洁能源、绿地、环境污染等循环经济发展。第二,政府积极开拓了新能源制造和新能源汽车的补贴政策和设计了相应的汽车积分制,即汽油车生产厂商需要支付购买电动汽车生产厂商的无碳排放的积分,让汽油车补偿电动车。这些政策刺激了新能源、电动车及相关产业链的发展,中国的制造优势和市场规模优势造就了中国成为了全球太阳能组件、风能组件成本最低和生产规模最大的领先国家,顺利地达到了能源新老市场替代的基准条件。第三,在全国开展了电力行业的碳排放额度交易,启动了全国的碳排放额度交易市场。碳期货交易市场正在准备中。中国现有的碳排放额度市场价格波动很小,碳定价低于国际上定价,这也是中国的国情所决定的,需要平稳过度。第四,中国的治理探索也是“摸着石头过河”和分类治理进行的,先试点再推广。电力转型和电动车转型代表了两个不同的转型方向,即能源转型和产业转型,取得全球瞩目的成功。中国一方面通过绿色转型淘汰落后产能,减低排放,逐步改造传统产业,探索电气化+数字化的汽车产业的转型。发改委2022年1月3日发布206号文件,将绿色能源消费不再纳入到“能源总量控制”目标中,推动了绿色能源的发展与消费,同时提出了推动电力绿证交易等等举措。运用多种交易市场机制探索行业内市场化交易的激励机制,相对转型平稳。第五,中国市场化改革依然重要,2021年能源价格波动倒逼加速了电力市场改革,把市场机制引入到了电力市场。中国再生能源生产已经非常具有竞争力了,进入到市场替代的过程,需要电力市场改革,进行市场替代。电力市场改革直接促进了分布式电力发展。电网改造和电力市场进一步改革是中国绿色能源转型关键。第六,绿色金融大发展,责任投资、ESG等自下而上的绿色转型治理在中国发展很快,加大了绿色转型的微观动力。

由于绿色转型非一般市场化的转型,是以此通过治理机制设计推动的产业转型,包括了能源-产业转型的摩擦,也必然包含了治理成本。通常表述的治理成本是:1)制度套利,如企业骗补,随着补贴退坡,让企业与企业互补或市场配额交易,制度不会被套利了。2)转型目标与原有的发展目标偏离加大,对经济增长的过大冲击,提高了当期的经济风险。特别是由于绿色转型政府是最重要的发动者,一旦过度强化这方面约束则会引起偏离,碳达峰变为了碳冲锋,偏离了以经济建设为中心的轨道,引起供给的负向冲击。3)利益锁定下的路径依赖。如果过度依赖政府干预资源配置就会长期扭曲要素价格,形成一批利益相关者,因此要素扭曲性设计需要有一个合理的退出计划,避免利益锁定。4)政府干预与市场机制相互配合失败,强调了管制转型,缺少对市场激励的认识,中国的转型应在监管的推动下,更重视基于市场激励绿色转型,市场化机制在转型中依然重要。

2.中国绿色转型下的监管推动和市场化改革激励互相推动

在减排第一阶段,基于清洁生产机制和自愿减排淘汰落后产能。第二阶段政府进行财政补贴,再利用各地方碳排放额度交易,积分政府鼓励新兴绿色产业发展。第三阶段进入到了2021年,能源和产业转型的一个阈值区间,进入全面转变期时,扰动和摩擦就开始频发显现出来。全球都感受到了绿色转型引起能源价格波动,突出表现在价格波动上。中国也受到扰动,纠偏很快,推进了电力市场化改革迈开了大步,为第三阶段绿色转型的基准。中国新能源、电动车等能源转型和产业转型已经进入到市场替代阶段,利用市场机制,配合监管是我们第三阶段的主要任务。“碳达峰”和“碳中和”的绿色转型全过程都需要市场化激励机制。

电力市场化改革是重要的。新能源由于其自身发电不稳定的缺陷,统一并网会导致电网无法消纳。再生能源的分布式直接使用是最有价值的,分布式能源是全球新能源发展的根本。分布式能源与统一电网的冲突凸显出来,必须进行市场化改革才能破解这一困难,中国能源转型与电力市场化改革密不可分。近来的实践表明中国新能源市场化转型替代潜力大,速度快。2021年我国风电和光伏发电新增装机规模达到1.01亿千瓦,其中风电新增4757万千瓦,光伏发电新增5297万千瓦。从发展情况看,2021年海上风电异军突起,全年新增装机1690万千瓦是此前累计建成总规模的1.8倍,目前累计装机规模达到2638万千瓦,跃居世界第一;分布式光伏发展亮点突出,年新增装机约2920万千瓦,約占光伏新增装机的55%。可见市场化推动绿色能源转型是最好的治理方式。

当然中国绿色转型,一定要有监管推动和政府激励,否则中国企业并无动力进行转型,都有着强烈的技术路径依赖。不论是新能源转型,还是电气化转型,都意味较大的资本支出,在经济增长减缓的条件下企业都不愿意通过投资进行转型,监管与激励政策依然对转型是重要的。

3.碳排放交易价格依然是重要的,中国也需要“对的价格”

碳排放交易价格在总量治理上意义依然非常重大,中国当前仍然在探索碳排放额度交易价格的形成机制。按照我们前面综述的情况,碳排放额度价格的理论价格依据控温目标模拟的GDP损失总量贴现成现在减碳的社会成本(SCC),其构造了一个碳定价对减碳目标的一个政策制定基准。中国当前处在碳达峰过程,正处于碳排放额度交易定价的形成过程,2021年全国实施了电力部门的碳排放额度交易定价市场,仍有工业、交通、建筑等产业部门没有纳入到统一交易市场中去。中国依然在寻求合理的碳排放额度交易价格形成机制和政策调控标准。

欧盟的碳交易市场已经经过了三轮碳交易额度拍卖,市场活跃,碳期货价格最高突破了90欧元,意味着能源价格上涨压力是持续在升高。中国碳排放额度全国交易已经开启,没有金融机构和相应的期货市场配套,也没有全国总量的碳额度拍卖,依然处于分类治理和形成定价机制的过程中,中国碳汇价格为45元人民币,与欧洲碳价格相差比较大。

碳定价尽管受到了很多因素影响,但其市场定价的意义已经显出对各类碳排放相关定价、财政补贴标准等的意义。2026年的欧洲的碳边界调节税标准就是依据碳交易价格作为主要参考标准。中国到2030年碳达峰后,总量政策是重要的,“搞对价格”逐步与“激励为主”的分类治理进行有机融合。总量治理对于全面碳中和提供了一个政府碳排放额度拍卖的政策基准,对全民减碳有了一个的社会定价基准,也会积极引导企业和机构投资人的预期。在国际社会上也有了相互参考的协调参数。

碳排放定价与管制政策可以相互补充,提高脱碳战略的效益。碳排放定价机制可以激励人们去碳化,同时提供去碳化的灵活性,通过提供明确的价格信号,可以加速碳捕捉等低碳技术和产品的投资和应用等。

四、中国绿色转型的公共政策

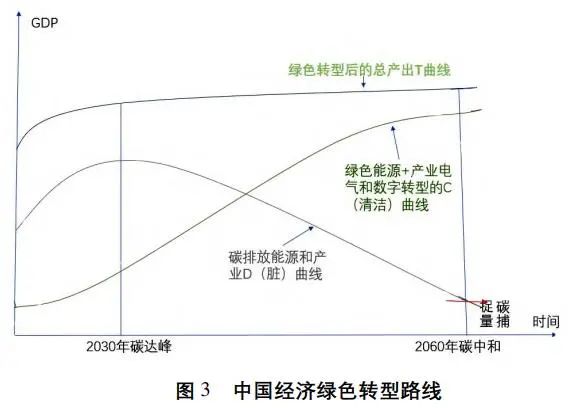

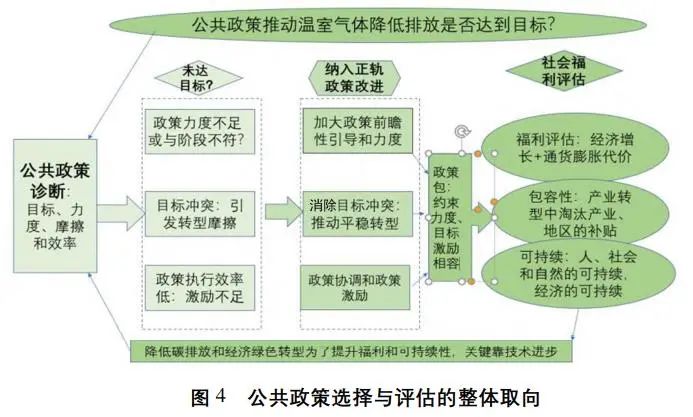

全球的绿色转型都是要通过政府管制和政府激励的公共政策框架引导,绿色转型依然有很多的挑战,必须通过不断审视我们的目标-激励-福利的靠量来衡量中国绿色转型发展。绿色转型依赖于公共政策推动。未达到目标,必然要重新讨论绿色转型公共政策,我们构造了中国绿色转型的一个公共政策自我改进的公共政策动态框架(见图4)。从图中可以看出:1)是否达到自我承诺目标是基准衡量,未达到目标需要进行反思,包括政策力度与目标,目标冲突导致的转型摩擦和政策执行激励不足和协调困难导致的执行效率低等问题,需要进入到政策再整合。2)政策再整合推动绿色转型进入正轨,这包括修订目标冲突,如我们前面讨论的只有总量能源限制,没有鼓励再生能源消费的政策,对于推动再生能源发展不利,拉闸限电的方式符合碳排放当期总量排放,但损坏了经济增长、引起价格上涨和不利于新能源发展等,这些属于目标激励不相容的矛盾需要克服。3)福利、包容性和可持续性评估,绿色转型不能损害经济增长和靠通货膨胀方式遏制消费降低福利,也不能对于受损部门视而不见,需要通过政策补贴或其他支持方式减低传统受损企业平稳过渡。4)一个不断循环的政策考评框架有利于公共政策的实施。

2021年是中国绿色转型的元年,在公共政策实施中出现了瑕疵,2022年发改委已经不断调整了公共政策目标,如鼓励再生能源发电,再生能源电力消费不纳入能源总消耗考核目标中,强调了市场方式解决问题,如鼓励市场定价,鼓励分布式发电,绿证交易等。从公共政策动态框架上看,绿色转型的公共政策仍值得改进:1)从重视总体能耗和碳排放的“双控目标”转向单一控制“碳排放”指标,强化碳排放的额度和消减的自我承诺目标的力度。2)鼓励新能源消费,不但不要将其纳入能源消费指标,要鼓励多消费再生能源,通过市场规模扩张推动再生能源和相关产业链的大发展。3)不应继续把节能指标作为公共政策的根本目标。可以按标杆企业去要求节能,以降低当期的能源约束。能源效率提升是企业内生问题,靠市场机制,特别是价格机制更有效,短期内可以靠行政监管,但这不是公共政策的目标所在。4)把鼓励新兴清洁产业、产业电气化、数字化升级得发展和限制高碳排放的老产业发展放到同等重要的地位上。放松对能源消费总量的约束,鼓励电力消费的大户通过绿证交易等方式加大再生能源消费、用绿证补贴再生能源和投资再生能源,为产业数字化拓展能源发展空间。相关的产业电气化需要向电动车发展一样鼓励。高度重视产业电气化过程,要从全产业链的角度进行转型监督与补贴激励,让高碳排放产业退出平顺,否则会造成行业和区域转型摩擦过大。5)促进市场化发展,中国的新兴绿色产业已经进入到了市场替代阶段,政府打破垄断推进电力市场的改革,有序推进市场化机制在新旧产业替代中的市场激励,这些也都离不开政府监管。6)国家在金融上增加“二元化”的融资策略,即绿色金融融资更便宜,央行推出的碳金融工具利率低至1.75%,为碳金融低利率信贷和债券发展打开了利率缺口,通过金融成本的“二元化”推动绿色产业的再投资规模扩大。7)重视绿色转型中的技术创新的研发补贴。8)更多地探索积分制、ESG等自下而上的激励方式,推动市场化替代中的微观主体替代意识。9)碳交易市场依然是最为重要的政策定价基准,发挥碳汇交易定价,尽快推出碳期货和允许金融机构加入,为进入碳中和阶段发挥出更积极的意义。

公共政策涉及到行政复杂性,刺激创新等补贴激励的可持续,应对不确定性的可预见性和能力。产业转型中“起落”的分配效应(包容性),物价波动的福利损失,公众接受度等是一个需要精心设计和系统性的政策组合。中国面对的挑战远比纸面上的更多和更复杂,有利的条件是政府协调能力强、纠偏快,也积累了丰富的转型经验,公众接受度高等特点。中国的新兴产业包括再生能源、数字化转型、产业电气化都跨过了市场替代的门槛,是全球最有竞争力的产业,市场激励对于转型快速和平稳发展是重要的。绿色转型同样也会遇到能源-产业转型的摩擦挑战。中国逐步探索中已经走上了推动公共政策与市场激励相结合的绿色转型的中国特色道路。

(注:本文为作者提供的原稿,正式发表时有修改)

作者简介

张平,中国社会科学院经济研究所研究员,中国社会科学院大学经济学院教授,博士生导师。研究方向: 经济增长。

(编辑:熊晨玮、张佶烨;审校:张佶烨)

版权所有:北京五十人论坛顾问有限公司

版权所有:北京五十人论坛顾问有限公司